デジタル技術が進化する中、経理・財務業務においてもAIをはじめとしたデジタル技術の活用が求められるようになっている。

本インサイトでは、経理・財務部門における現在のAI技術の活用状況を踏まえ、経理・財務人材がAIを有効活用するためのAIとヒトの役割分担について考察することで、AI時代に求められる経理・財務部門のスキルを明らかにする。

AI時代における経理・財務部門のあり方 ~カギを握る「判断力」「創造性」「先見性」~

- 財務会計/経営管理

- AI

-

柳川 豪

Senior Manager -

岩田 洋輔

Manager

1.経理・財務部門における、AI活用動向と将来の展望

近年AI技術やIT技術は目覚ましい発展を遂げており、ビジネスの現場にもデジタルトランスフォーメーションの波が押し寄せてきている。特に、AI技術は急速に発展をみせており、LLM(大規模言語モデル)や生成AIの登場により、膨大なデータの分析や予測が迅速かつ高精度に行えるようになり、企業の意思決定プロセスや業務の効率化がより進むことが想定される。こうした技術の進化により、AIをうまく活用していくことが企業活動におけるデジタルトランスフォーメーションのキーファクターになってきている。そのような背景の中、経理・財務部門においても、AI技術を活用したさらなるデジタルトランスフォーメーションの推進が経営陣や投資家といったさまざまなステークホルダーから求められている。

特に昨今の我が国においては、少子高齢化にともなう労働人口の減少が深刻な社会問題となり、将来的に人材が不足していくことが想定される中、経理・財務部門においても、少ない人員で効率的に業務を推進していくことは重要な課題である。限られた人員を有効に活用するためにはデジタル技術(特にAI技術)を用いて、従来ヒトが行っていた(あるいはヒトしか実施できないと思われていた)業務を代替し生み出された余剰時間を、データ分析や、社内各部への示唆・提言といった高付加価値業務に充て、企業の競争優位性を確保していくことが、今後の企業の生存戦略を考えたうえで、重要なポイントになると考えている。

そのような社会的な要請の中、経理・財務部門向けのAI技術は進化の一途を辿っている。当社のコンサルティング業務においても、従業員からの問い合わせにAIが応答するFAQ自動応答システムの導入や、AI-OCRによる各種証憑の読取・照合の自動化、AIを活用した改ざん・不正検知の仕組み導入といった引き合いが多く、各企業における関心の高さを示している。その一方で、現状ではAI技術の精度や適用業務の範囲には限界があり、高付加価値業務に注力するのに十分な余剰時間を生み出し切れているかというと必ずしもそうではなく、AI技術については、今後さらなる技術革新が期待されている。

AI技術のさらなる発展が求められる一方、AI技術などを活用して余剰時間を生み出すのみで、経理・財務人材の高付加価値業務へのシフトが本当に実現可能なのかは疑問に感じている。既存の経理・財務業務の省力化を目指しAI導入が始めたはいいが、いつの間にかAI導入そのものが目的、ゴールとなってしまい、余剰要員を活用しようにも対象人材のスキルとのアンマッチなどが生じ、AI導入にともなう想定外のコストや時間がかかってしまうなど、中々期待通りに進んでいない側面があると思われる。なぜ、期待通りに進まないのかというと、AI技術の導入後の業務を想定し、AIとヒトの新たなる役割分担の定義やその役割分担にもとづいた経理・財務人材のスキルの定義、そのスキル定義にもとづいた教育などが一体的に進められていないことが原因だと考えられる。

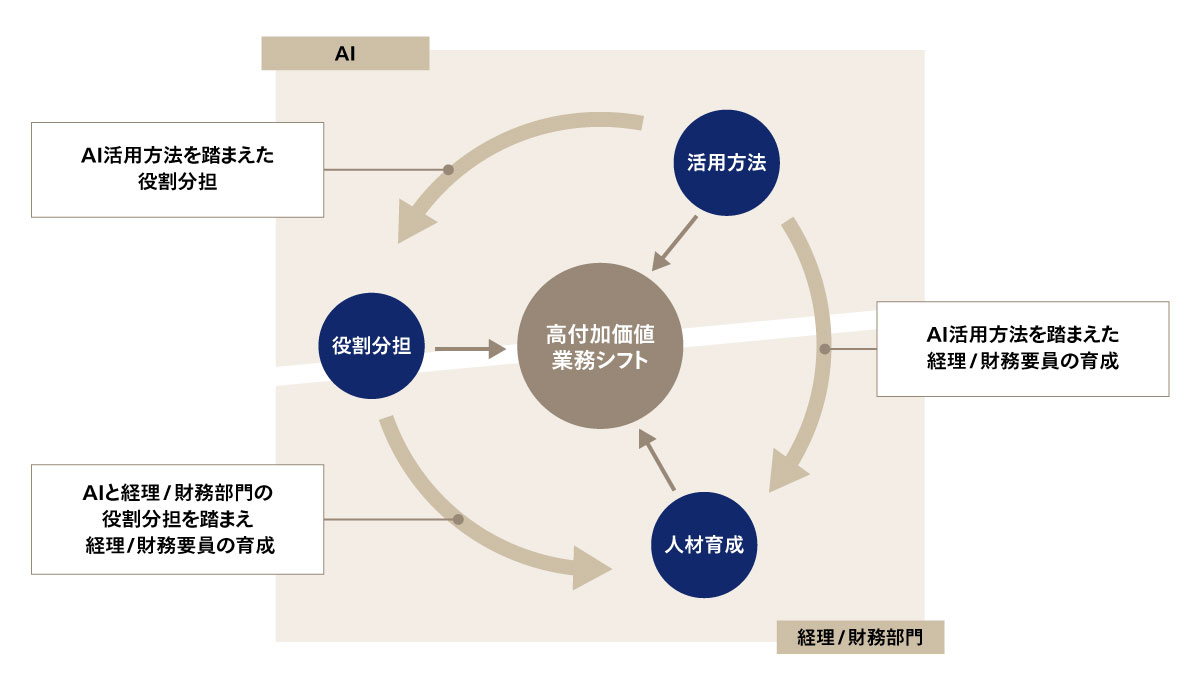

すなわち、限られた人材で競争優位性を確保し、経理・財務人材を高付加価値業務にシフトするという本来の目的を達成するためには、「AIの活用方法」に加え、「役割分担」「人材育成」を三位一体で進め、AIとヒトとの協働を模索していく必要があると考える(図1)。

図1 AIとヒトとの協働モデル

図1 AIとヒトとの協働モデル

こうした背景を踏まえ、本インサイトでは、AIの導入を契機として、経理・財務部門とAI各々の役割分担と、求められる人材育成の方向性について考察していく。

2.経理・財務部門におけるAIの活用方法

1章では、経理・財務部門にAI技術の活用が求められる背景と実際の導入における課題を明確化した。本章では、それらを踏まえ、経理・財務部門において将来的にAIが担うことのできる役割を機能的な側面から整理する。

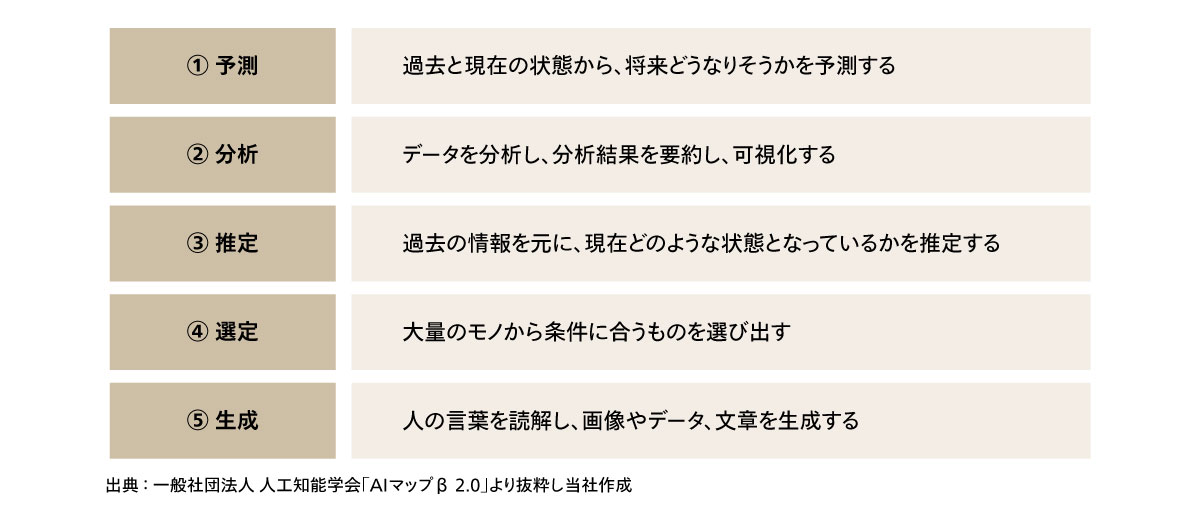

まず、一般社団法人 人工知能学会が公開している「AIシステムに解決が期待される課題分類」をもとに、「財務・経理部門にAIが果たす機能」という視点で整理した。その結果、「①予測」「②分析」「③推定」「④選定」「⑤生成」の5つに分類を行った(図2)。

図2 財務・経理部門にAIが果たす5機能

図2 財務・経理部門にAIが果たす5機能

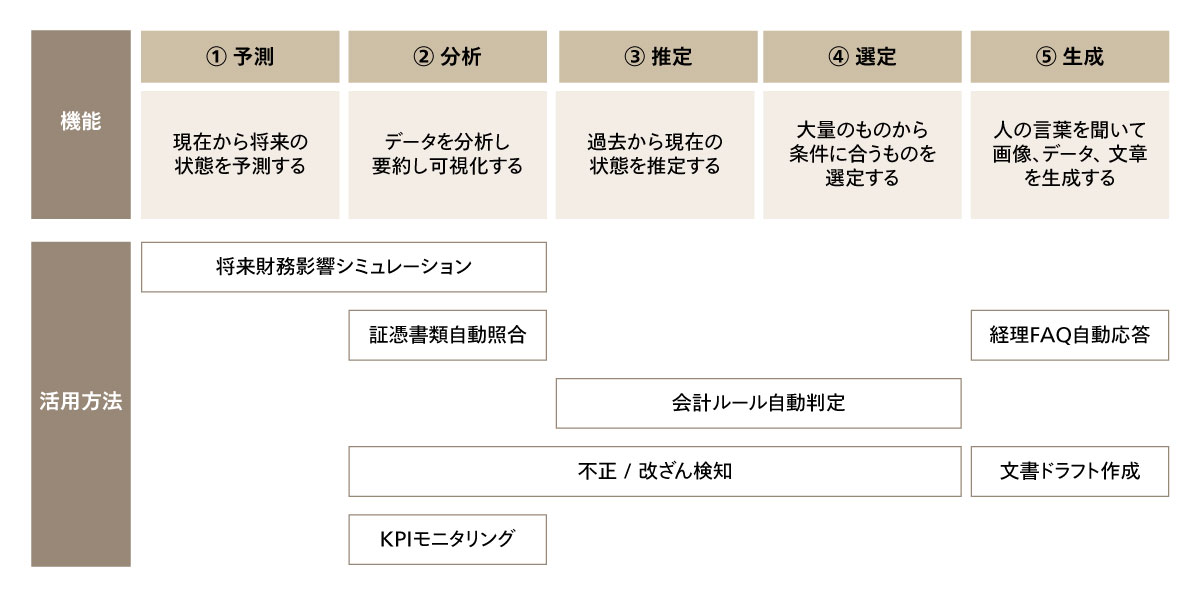

これら5つの「AIが果たす機能」を経理・財務部門の業務に当てはめて考えると、以下の活用方法が今後期待できると考えられる(図3)。

➀ 予測

- 将来財務影響シミュレーション:企業の活動が将来の財務数値にどう影響するか、どういう施策を打てば将来の業績が変動するかを予測。現場部門への施策検討材料の提供、業績着地見込の作成材料として活用し、着地見込策定作業の効率化や着地見込精度の向上に繋げることが期待できる。

② 分析

- KPIモニタリング:各種KPIの自動集計と数値変化から読み取れる分析結果を要約、可視化。これらを、現場部門や経営層への報告、示唆、提言材料としての使用が期待できる。

- 証憑書類自動照合:証憑と取引データを分析し、矛盾がないかチェック。照合作業の省力化に繋げる。

- 不正/改ざん検知:不正や改ざんの傾向のあるデータの異常パターンを特定。客観的なデータにもと基づいた検知精度の向上と、パターン特定に掛かる作業の省力化が期待できる。

③ 推定 ④選定

- 不正/改ざん検知:取引データ、決算情報から、正常取引と不正取引を選定し、不正や改ざんの発生可能性を推定。早期検知により、対策実行スピードの向上や、従来の不正監視業務効率化にも期待できる。

- 会計ルール自動判定:過去取引内容、財務データから、適用すべき会計ルールを推定し選定。判定に係る作業の省力化に期待できる。

⑤ 生成

- 文書ドラフト作成:社外開示資料の構成案の作成、文章校正、グラフや表の自動生成を行う。各文書の作成の効率性の向上が期待できる。

- 経理FAQ自動応答:会計上の取り扱いや社内規程をインプットに、経理部門に対する社内の問い合わせに自動で応答。従来の問い合わせ応対業務の削減が期待できる。

図3 AIが持つ機能と経理・財務業務への活用方法

図3 AIが持つ機能と経理・財務業務への活用方法

生成という観点では、近年LLM(大規模言語モデル)や生成AIの登場により、「自動応答」「自然言語生成」機能が注目されている。これにより、経理FAQ自動応答や文書ドラフト作成などの「生成」機能は、単なる定型文や簡易的なレポート作成にとどまらず、より複雑で高度な応答や、ビジネスに即した内容を生成できるようになってきている。

例えば、経理FAQ自動応答では、単純な質問への対応にとどまらず、より複雑でケースバイケースな質問にも対応できる能力を持つようになり、従来のルールベースでは対応が難しかった質問にも効果的に対応できるようになっている。また、文書ドラフト作成においても、生成AIが会計基準にもとづく高度な報告書や、財務分析を自動生成できるなど、より精度が高く、業務に即したコンテンツ作成が可能となっている状況である。

いずれも、今後の技術革新により、新たな活用事例が増えることが期待されているが、実用化に向け、経理・財務業務にAIが持つ機能を落とし込むためには、AIとヒトとの役割分担を明確化し、業務設計をしっかりと行っておく必要がある。

3.経理・財務人材とAIとの役割分担

2章までは、経理・財務分野におけるAI活用の動向や実際の事例、将来に向けた展望を見てきた。本章では、AIの活用が今後一層推進されることを前提に、経理・財務人材とAIとの役割分担について考えてみたい。

まず、根本的にAIとヒトの違いとは何かから考えてみたい。AIとヒトの違いは、「判断」と「創造」ができるかどうかであると考えている。AIはいわゆるツールであり、学習を繰り返すことによりその精度が向上するというのが大きな特徴である。例えば、AIによる文書の読込精度が向上するケースや、生成AIによって作成された回答は、いずれも機械が過去の情報を学習した結果にもとづいた回答をしているに過ぎない。したがって、AIによる回答内容の妥当性、AIによって生成されたアウトプットの妥当性の「判断」「意思決定」は、どこまで行ってもヒトにしかできないことと考えている。

また、「創造」についても同様で、過去の情報を学習し、学習内容にもとづき正しい回答を出すことに長けているAIは、ゼロイチといった、この世にない全く新しい概念を生み出す、真の意味での「創造性」を発揮することはできない。

以上のことから、AIとヒトの大きな差は「判断」と「創造」の2点であり、そこにAIとヒトの役割分担を考えるための重要なヒントがあると考えている。

実際の経理・財務業務に当てはめて考えてみたい。例えば請求書が届き支払伝票を起票する流れに当てはめると、顧客から届いた請求書をAI -OCRで取り込み、その際に取引種別をAIで判断し自動で仕訳が起票される。ここまでがAIの役割であろう。その後取り込まれた伝票の確からしさはヒトが判断し、帳簿への書き込みを指示するといった役割分担が効率的であろう。

不正を検知するプロセスについても同様で、普段と異なる伝票が計上されていることをAIが検知する。その内容が本当に不正なのかを最終的にはヒトが判断し、適正な対応を行う必要性がある。また、過去の傾向から、売上予測や利益の着地見通し、複数パターンの提示はAIが行えるとして、その確からしさはヒトが判断することになり得る。

ここまでは、「判断」について述べてきたが、「創造性」という観点からも、例えば社長からコスト削減を指示され、具体的なコスト削減施策を検討するといった業務に対応する場合は、AIがいくつかの作業補助することも考えられるが、ヒトが考えることになるであろう。こういった、どのような施策を打つかといった「創造性」の部分は、ヒトが判断するといったことが考えられる。

上記のケーススタディから、AI時代における、財務・経理業務のヒトとAIとの役割分担は、伝票を起票する、レポート出力のためにデータを集計・加工する、必要な情報を収集するといった定型業務はAIによって置き換わられていくことが想定され、今以上に起票された伝票の妥当性の判断、AIによって収集された情報の取りまとめや真偽判断、情報が出力された内容の確からしさの判断はヒトの役割としてますます重要になってくることが想定される。

4.AI時代における経理・財務人材に求められるスキル

3章で見てきたように、AI時代に求められる経理・財務人材に求められるスキルは、会計的な観点を持ちながら「判断」と「創造」ができる人材である。これらは既存のメンバーのスキルとして両立する場合はあるものの、両方のスキルを兼ね備えた人材は稀有であると考えられるため、ある程度分けてスキル向上の取り組みを行っていく必要があると考えている。

経理・財務人材に求められる一つ目のスキル「判断」は、具体的には適切な仕訳を判断する力、財務諸表を読み解く力、会社の予算などの見通しを理解・判断する力、AIによって実施された会計的な仕事の結果が、正しく実行されているかを判断することが求められる。

端的にいうと、経理・財務の実務において培われるスキルで、具体的に簿記の力や財務会計の理論上の理解、管理会計の理論上の理解と、自社の会計数値の傾向の把握であるため、従来業務の延長線上にあるスキルであると考えられる。

従来は、自身で伝票起票やさまざまなレポートの作成を通して、自社の傾向をとらえてきたと考えると、「判断」に特化した会計スキルと自社の会計に対する理解をどのように実業務を体験せずに醸成するかは、今後課題となることが考えられる。

一方、「創造」スキルについては、従来の経理・財務業務にも求められてきたが従来はあまり注目されなかったスキルとも言えるため、育成のノウハウなども欠けていることが予想される。経理・財務業務に求められる「創造性」とは、具体的には、経理業務や会計の側面から会社全体を見回したときに、業務プロセスの効率化を行う力、AIなどの新技術の効率的な使い方の構想と実現力、関係部署と調整し、物事を推進する力、課題の解決力などで、中長期的には財務目線から新たなビジネスの立ち上げをサポートする力なども求められてくると考えている。

上記を基礎的な経理・財務人材のスキルとして考えた際に、課長や部長といったメンバーを育成することや部全体の方針を決め業務を推進していくリードにはどのようなスキルが求められてくるだろうか。筆者らは、財務・経理部門には、会計的な専門性をバックグラウンドに会社の「ビジネス」全体の発展について貢献することが求められると考えている。すなわち、経理・財務部メンバーは、会計的な知識や知見(特に自社に対して)をもって、AIなどのツールを使って業務を推進する。リードである管理職は自社のビジネスの環境を理解し、例えば自社のビジネスを発展させていくための方策を会計的な知見と合わせて「創造」し、実効性を「判断」し、財務・経理部門全体として会社に貢献することが求められる。そういった観点から、財務・経理部門のリードに求められるスキルは、「判断」「創造」に加えて自社ビジネスに対する「先見性」が必要になると考える。

このような「創造」や「先見」のちからは一朝一夕に養えるものではない。そのような力を身につけていくためには、答えのない世界の中で答えを見つけていく取り組みを数多く経験することが必要だと考える。それは、社内で通常業務を行っているだけでは中々難しく、例えば起業家の集いに集まってみる、自身の考えを率直にぶつけ議論する仲間をつくる、当社のようなコンサルティングファームのコンサルタントを壁打ちに使うなどが考えられる。

また、メンバーの育成という観点からは当社のようなコンサルティングファームと協働で、経理部員のリスキリング(創造する力)を進めていくという方法もある。実際に当社が有するコンサルタントを育成するスキーム・方法論にもとづき人材教育することで、問題解決力に優れた人材育成を支援している事例も多く、そのノウハウがAI時代の経理・財務部門の人材育成にも貢献できるのではと考えている。

5.まとめ

AI時代には従来の価値観が通用せずに、多くの業務をAIが代行していくことが想定されている中、従来の財務・経理部門の人材(特にメンバー層)は、新たに「判断力」「創造性」をスキルとして身につけていることが求められる。また、それを束ねるリードには、「先見性」を持つことが不可欠となり、先見性を持ちながら自社のビジネスを分析し、会計的な観点からビジネスの発展に貢献することが求められていく。多くの企業においてAIの導入そのものが目的となりがちな中、人材育成と両立しながら一体的に進めていくことがAI時代を生き抜いていくための重要なポイントになると考える。

アビームコンサルティングでは、AI技術革新に応じた業務変革と人材育成の推進により、AI時代に必要な「判断力」「創造性」「先見性」を備えた経理・財務人材の成長を促すことで、企業の持続的成長を支援していく。

相談やお問い合わせはこちらへ