「パーパス経営」ブームが到来して久しい。パーパスを語らなければ、経営を語れないという「空気」が漂っている。曰く、「自社の存在意義を社内外に明示することで、関係者を糾合できる」と。確かに、パーパスは、企業の中長期戦略を全社視点で検討する際等には軸となるものであり、その重要性や有用性は高い。

しかし、戦略から実行まで支援し、インパクトにこだわるため現場に入り込むスタイルを重視するアビームコンサルティングの視点からは、「自社」の存在意義である「パーパス」に偏りすぎ、「顧客」の視点が弱くなっているケースが散見される。この顧客視点が弱くなる現象をパーパス偏重と呼んでいる。

特に、「顧客」が主語となるべきCX(カスタマー・エクスペリエンス)の実現に向けて、この傾向が強い。デザイナーが販促のクリエイティブやWebサイトのUI/UXをデザインする際、企業が掲げるパーパスによって表現方法が大きく異なってくるため、デザイナーがパーパスを重視することが、その背景にある。クリエイティブやUI/UXの制作過程におけるパーパスの重要性や有用性も、否定するものではない。しかし、CXとは販促やWebサイトなどの販促施策のように「自社」を主語としたものではなく、「顧客」を主語とした「顧客の体験」そのもののことである。そのため、CXにおいては、自社のパーパスだけでなく「顧客」の視点も重要であることは再確認する価値があるのではないだろうか。

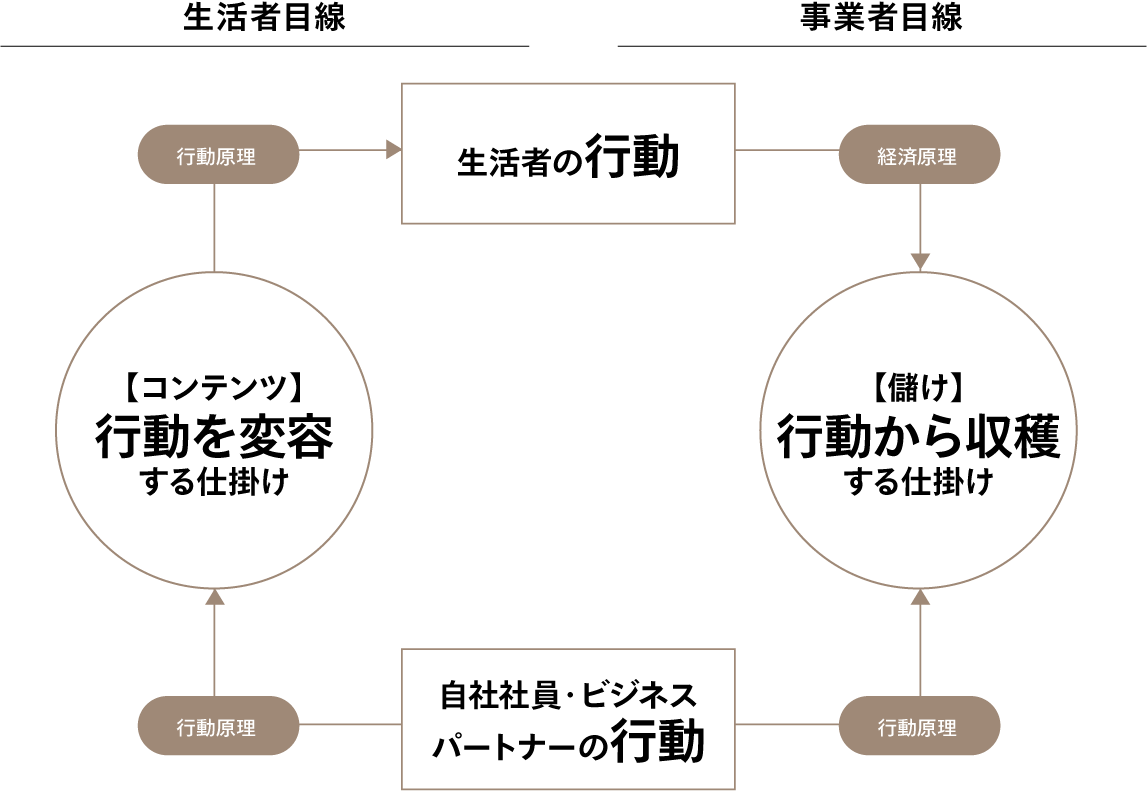

そこで、本インサイトでは、パーパス偏重へのアンチテーゼとして、アビームコンサルティングが提唱しているCXコンセプトの1つの型である「行動変容型ビジネスモデル」を解説する。

まず、具体的なイメージを持って頂くため、先進事例として株式会社ベネッセコーポレーション(以下ベネッセ)の「チャレンジタッチ」についてご紹介する。次に、「行動変容型ビジネスモデル」を解説し、最後に行動変容型ビジネスモデルを実現するための必要条件を解説する。