グローバルの先進企業だけではなく多くのスタートアップ企業においても、内製化された開発チームをベースにアジャイル開発、DevOpsは当たり前のように導入されている。一方、日本では依然としてウォーターフォール開発が主流であり、加えてアジャイル開発の誤解も重なり、ソフトウェアの品質改善や顧客への継続的な価値提供は恒常的な課題である。本インサイトでは、日本のITが直面している根本問題と悪循環、それを解決するための組織改革、組織文化、そしてプロダクトの品質確保について説明する。

ビジネスアジリティを向上し顧客により優れた価値を継続的に提供するには?

- テクノロジー戦略&マネジメント

- デザイン×アーキテクチャ

-

森山 和美

Senior Manager

「失われた30年」の遺産

世界1位の国際競争力、そして世界第2位の経済大国であった日本は、1990年代前半から成長の低迷期に入り、「失われた30年」を通り過ぎ、着実に失われた40年に向かっている。ウォールストリートジャーナルは、2020年にこの「失われた30年」に対し、日本が構造改革を行わなかった結果と指摘した。日本の対外直接投資は、2023年までの10年程上昇傾向にあり、2023年には前年比で約4%増加した*1。投資による収益は現地において再投資され、国内において経済回復に必要なイノベーションの取り組みを実施してこなかった。

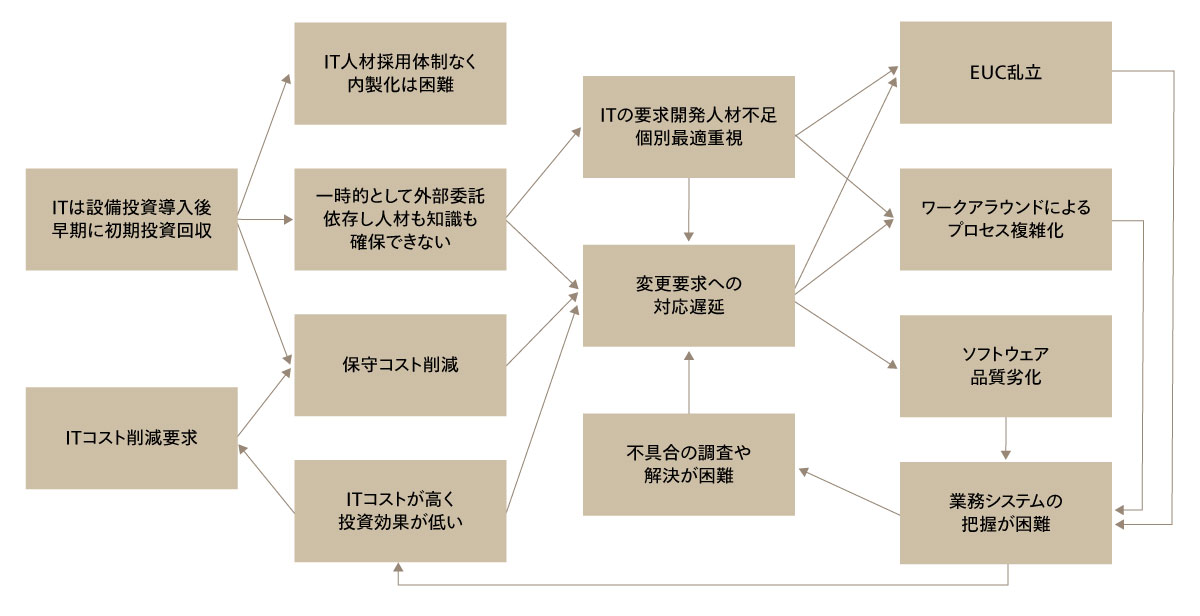

一般的な日本企業は、業務部門とIT部門が分断された縦割りの機能型組織として構成されている。プロダクト開発は1プロジェクトとして捉えられ、縦割りされた各部門から選抜されたメンバーで構成される期限付きのプロジェクトチームが組成される。プロジェクトはウォーターフォールを前提に計画・実行され、プロジェクト完了時にチームは解散する。タイムリーな顧客への価値提供は難しく、プロジェクト期間中に構築されたプロセスや知識が蓄積されることはなく、まして将来に向けた継続的な改善が行われることも文化が醸成されることもない。ソフトウェア開発は、コスト削減が掲げられることで、内製化するための十分な開発者が社内で確保されず、ベンダーに丸投げもしくはベンダーの言いなりにならざるを得ない状況が発生している。このようなソフトウェア開発におけるベンダー依存の構造は、まさに「失われた30年」の負の産物と言える。コスト削減を優先する判断は、ITへの要求開発やプロダクト開発の人材不足を招き、変更要求の対応スピードを遅らせることになる。対応スピードの遅さは、EUC (エンドユーザー・コンピューティング) の乱立、ワークアラウンドによるプロセスの複雑化、そして短期開発のためのコピープログラム増大などのソフトウェア品質劣化を誘発する。これらの負の蓄積は、結果として誰も業務システムを把握できないという状況に企業を陥れることになる。このため、問題解決や改修調査に膨大な時間を要し、変更要求の対応スピードの更なる遅延を招き、時間も人もコストも消費するという悪循環が生じてしまう。その結果、本来は不要であったコストが膨れ上がり、ITコストは高く、投資効果が得られないと判断されてしまい、ITコスト削減のため保守コスト削減に回帰する。これが、現在日本のITが直面している根本問題と悪循環である (図1)。

*1 日本貿易振興機構(ジェトロ)世界と日本の直接投資

図1 日本のITの根本問題と悪循環

図1 日本のITの根本問題と悪循環

組織構造改革―プロダクト型組織とは

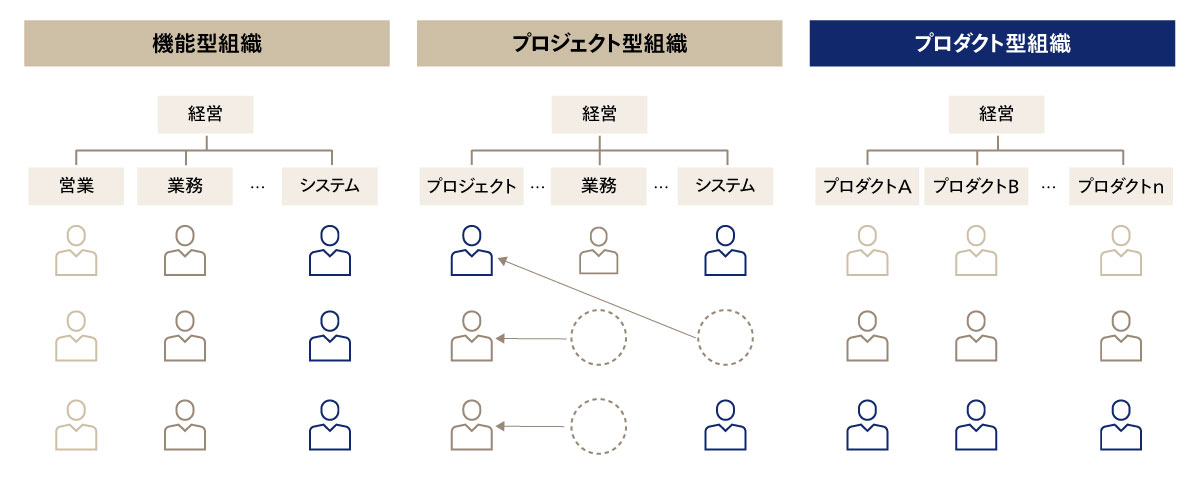

では、この根本問題を解決し悪循環を断ち切っていくにはどうすればよいか。まずは、組織構造から見直す必要がある。一般的な組織体系は 3 種類に分類される。前述の部門毎に縦割りに分断された「機能型組織 (職能別組織)」、プロジェクト単位で専門性のある人材を集める「プロジェクト型組織」、そしてプロダクトライフサイクルを通し顧客起点で価値提供をする「プロダクト型組織」 (図2)。日本企業の多くは、旧来からの組織構造である機能型組織またはプロジェクト型組織から構成されていることが多いのではないだろうか。デジタルの進化の流れに乗って企業が成長を続けるためには、顧客起点での価値提供を可能とするプロダクト型組織に変革していく必要がある。この変革により、プロジェクト単位でチームが組成されては解散される状況から解放され、プロダクト開発の過程で築かれたプロセスやナレッジを蓄積しながら、同じチームにおいてそのプロセスを継続的に改善していくことが可能となる。これがプロダクトチームであり、この複数のプロダクトチームから構成されるのが、プロダクト型組織である。

図2 一般的な組織体系の種類

図2 一般的な組織体系の種類

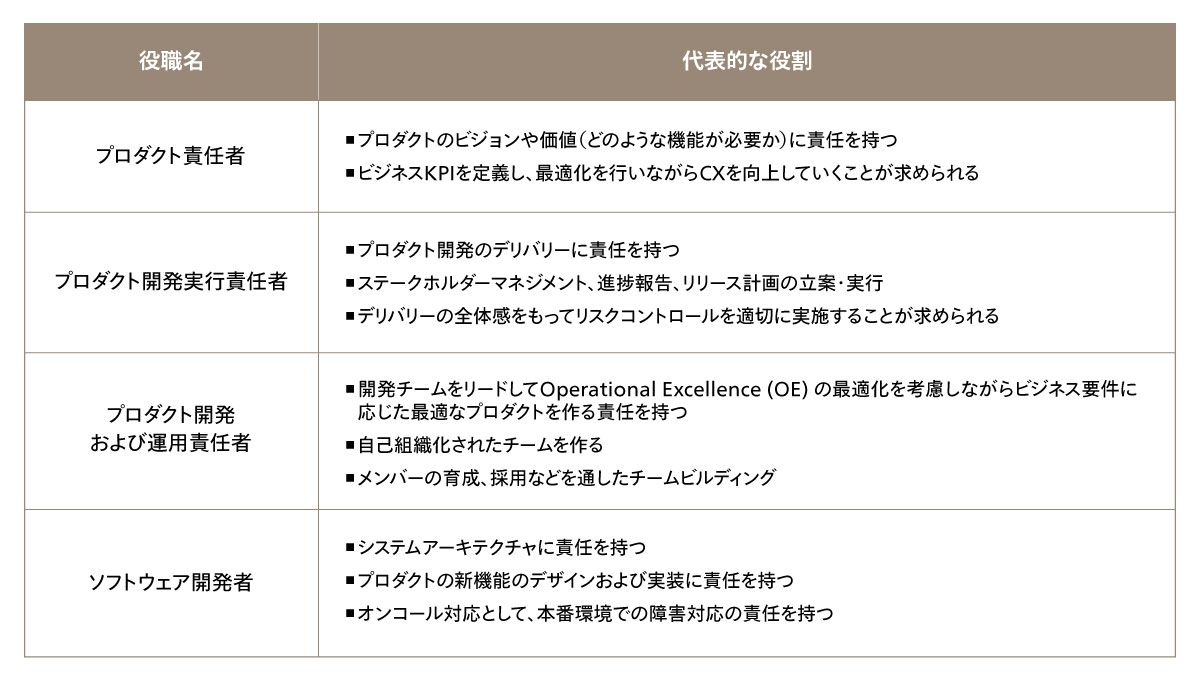

多くの日本企業にとって、ITは単なる効率化の道具であり、滅多に変わるものではないという考えから、一度作ったらシステム自身に大きな改良を加えずそのまま使い続けるという状態が恒常化した。しかしながら、いまやあらゆる事業活動は、デジタルの力を継続的に取り込むことで、ビジネスのサービスレベルや仕組みそのものを進化し続けなければ生き残れない状況になってきている。したがって、デジタルの進化は、単なる道具ではなく企業の事業活動そのものであり、その進化をビジネス活動に取り込むことが必須となる。これは「グローバルのテクノロジー先進企業だから取り組めること」ではなく、業界を問わず、すべての企業において事業活動にデジタルを取り込まない選択肢は残されていないことを意味している。事業活動にデジタルを取り込むためには、各事業領域において、プロダクトのビジョンや価値に責任を持ちビジネスKPIを最適化する役割、プロダクトのデリバリーの実行に責任を持つ役割、顧客に価値提供をし続けるプロダクト開発およびオペレーション(運用・保守)に責任を持ちシステムKPIを最適化する役割、そしてプロダクトを実際に開発する役割が最低限必要となる。

図3は、プロダクト型組織の最小構成要素であるプロダクトチームを構成するコアメンバーと代表的な役割を示している(プロダクトの性質により、UX(User Experience)デザイナーやQA (Quality Assurance) エンジニアなどがプロダクトチームのメンバーに参画する場合がある)。

図3 プロダクトチームのコアメンバー役割

図3 プロダクトチームのコアメンバー役割

これらの役割を担うメンバーが、ワンチームとしてプロダクト開発を推進する必要がある。そのためには、事業部門やIT部門といった部門間の垣根を越え、双方が歩み寄り、学びあい、本気になってデジタルの進化に即した変革をする意識改革が重要となる。

組織文化とマインドセット

しかしながら、一般的な日本企業には、さらにもう一つ越えなければいけない壁がある。それが、開発とオペレーションの分断だ。

グローバルの先進企業においては、開発チームが自分たちの開発するシステムのオペレーションを担うことが一般的で、Operational Excellence (OE) が最重要というマインドセットが従業員に浸透している。つまり、ビジネスのKGI・KPIだけでなくシステムのKPIを含めて事業活動を進めながら、組織を横断して効率、品質、顧客満足度を最大化するための継続的な改善を実施し、顧客に価値を提供し続けている。

一方で、一般的な日本企業のIT部門は、開発とオペレーションが別チームとして構成されており、双方の連携は希薄である。開発チームは、単一もしくはマルチベンダーから組成され、メンバーの定着は難しい。また、チーム内での知識共有、作業プロセスの構築、また改善活動などが実施されることは少ない。このため、事業やプロダクトのゴールや価値への共通認識はもちろん、チーム文化の形成は困難となる。結果として、メンバーは与えられたタスクをこなすことだけが目的となってしまい、チームのモチベーションを保つことが難しいことが多い。

これらを解決するためには、適切なアジャイルプロダクト開発手法およびツールやテクノロジーを駆使した環境構築はもちろんのこと、チーム、組織、そして会社全体に広がる文化が最も重要な要素となる。この文化がなければ、組織は高いパフォーマンスを発揮することはできない。アメリカの社会学者 Ron Westrum は、3種類の組織文化を提唱した (“A Typology of Organizational Cultures.”, 2004):

-

1)

不健全な組織(権力志向):恐怖と脅威が極めて大きいという特徴がある。政治的な理由で情報を隠蔽したり、見栄えを良くするために情報を歪曲することがしばしば行われる。

-

2)

官僚的な組織(ルール志向):各部署を庇護する。自分たちの「縄張り」を保ち、独自のルールを主張する。

-

3)

創造的な組織(パフォーマンス志向):ミッションに集中する。どうすれば目標を達成できるか、また優れたパフォーマンスを最優先する。

創造的な組織は、 DevOpsで使われているモデルであり、プロダクト型組織を創造的な組織として文化を最適化していくことが重要となる。例えば、失敗を学びの機会と捉え、学びを実践するための仕組みを築く。継続的な学びや改善を奨励し、リーダーシップが改善への挑戦のための環境を提供する。将来に大きな影響を与える重要な決断と思われたとしても、間違いが判明した場合に簡単に後戻りできる。最終的に、文化はソフトウェアデリバリーや組織のパフォーマンスを左右し、仕事の満足度を高めることにつながる。この文化の根底にある重要な要素が、改善と継続的なデリバリーである。

品質確保のための継続的な改善

日本発祥の改善は、KAIZENとして広く世界で取り入れられることになった。このKAIZENにより、グローバルでは20年以上にわたりアジャイル開発手法が進化し、アジャイルプロダクト開発に最適化されたプロダクトチームが一般化した。その進化の過程でDevOpsの概念が生まれ、現在までそのKAIZENが止まることなく、アジャイル開発やDevOpsの取り組みが企業の継続的な成長を支えている。

一方、KAIZEN発祥の日本では、DevOpsは未だ普及していないのが現状だ。組織構造的な問題に加え、日本で普及しない主な理由をあげてみよう。

アジャイル開発はプロセスを省略しないとできないという誤解、厳格なテスト完了がコミット・マージ前に必要という認識が不足、デイリービルド・テストを実施する開発アプローチが不徹底、などがあげられる。

これらの誤った理解は、整備されていない環境下でのデリバリースピード重視により、ソフトウェア全般の品質を確保できないという事態を蔓延させている。さらに、開発とオペレーションの断絶は、本番環境における問題からの学びをプロダクトのアーキテクチャへの改善ならびに顧客価値向上につなげることを阻み、ひいては品質問題に発展させる恐れがある。

では、いかに高い品質を確保していくことができるのか。まずは現状を分析し、アジャイル開発やDevOpsについての正しい理解を得ることが必要だ。その上で、企業にとって適切な組織構造の仕組みを作り上げ、プロダクト型組織が継続的な改善を実践する結果として、プロダクトの品質を確保することができる。品質は、計画を立てそれを実行して完了するものではない。品質は生きものであって、チーム、組織、会社の成長段階に応じて仕組みを最適化しながら醸成していくものだ。品質確保に向けた具体的なアプローチとしていくつかご紹介しよう。明確な品質基準の確立、継続的なメトリクスの改善、テスト品質の向上、疎結合アーキテクチャ、カスタマーフィードバックループ、などが指針となる。

プロダクトチームが、アジャイル開発およびDevOpsを両輪としてプロダクト開発を実施し、継続的に仕組みを改善しながら文化を最適化していく。この結果として、組織は高い品質を当たり前に実現することによって、事業の目的を安定的かつ発展的に達成し、イノベーションを生み出す組織へと変革することができる。

まとめ

日本企業が今後成長を加速するためには、事業部門とIT部門が協働し、顧客価値の創出を最優先するとともに、これを支える事業運営とデジタル活用のパフォーマンス向上を推進する必要がある。この実現には、デジタル変革を高品質で素早く実現し続ける組織体制を構築し、継続的な改善を実践する文化と仕組みを整え、全体最適化の視点で変革を推進することが重要だ。日本から輸出されたKAIZENを再び日本の「改善」として個人個人が自分事として行動し、この全体のフローが淀みなく進むことで高い品質を実現することができる。

アビームコンサルティングは、企業の事業・IT戦略策定、デジタルを活用した新規事業開発・事業変革、デジタル変革人材育成、高度なアジャイル・DevOps・品質確保アプローチの導入・定着などの実績をもとに、企業のビジネスアジリティ向上および継続的な価値提供に貢献していきたい。

相談やお問い合わせはこちらへ