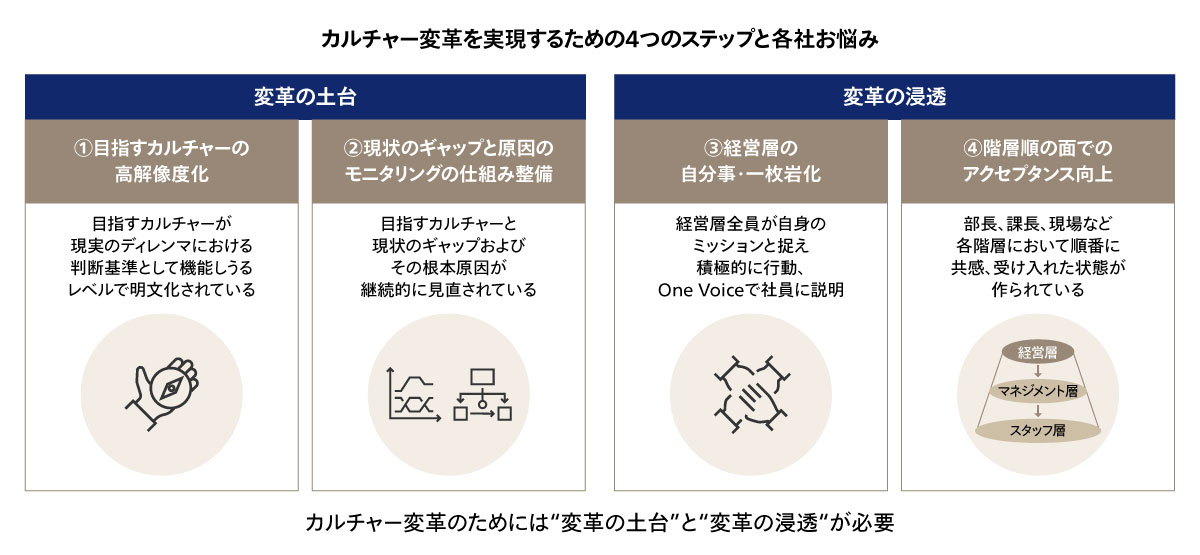

実際にカルチャー変革を推進するには、具体的にどのように取り組むべきだろうか。久保田は「単にスローガンを掲げるだけでは、カルチャーは変わりません」と指摘し、アビームコンサルティングが提唱する「カルチャー変革を実現するための4つのステップ」を紹介した。

① 目指すカルチャーの高解像度化

変革に取りかかる前に、「どういったカルチャーを目指していくのか」「そのためにどのような変革を進めるのか」を言語化、明文化して全体に浸透させておく必要がある。これが曖昧なままでは、経営陣はもちろん、社員も進むべき方向性が定まらず変革に至らない。

② 現状のギャップ把握と原因改善のモニタリングの仕組みを整備

「目指すべきカルチャー」と現状との間にどのようなギャップがあり、その原因は何かを特定にする。その上で、継続的に改善していくためのサイクリックな仕組みを整備する。

③ 経営層の自分事・一枚岩化

上記のような仕組みづくり(ハード面の整備)の一方で、意識の変革や考え方の浸透(ソフト面の深耕)も欠かせない。その際、経営層の主体性づくりと意思統一が重要なポイントとなる。どんな良いスローガンも、経営層が一枚岩となって発信しなければ、社員の気持ちを高めることはできない。

④ 階層順のアクセプタンス向上

アクセプタンスとは、「受容」や「容認」を意味しており、ここでは変革に関する考え方や意見に共感し、受け入れることを指している。重要なのは、「面的トップダウン」となる。

④について、久保田はこう補足する。

「企業には、経営層、マネジメント層、スタッフ層と、いくつもの階層が存在しますが、各階層間の発信・伝達をランダムに行っていては、変革への意思が組織内に浸透していきません。いかに経営層が一枚岩になってマネジメント層に伝え、それをまた各現場に面的に展開していくのかが問われます。それを可能にするのがハード面・ソフト面の整備です」(久保田)

企業で変革に取り組もうとするとき、人事施策や事業戦略、経営戦略といったハード面の整備に意識が集中しがちだ。もちろん変革を進めるためには必要だが、それを活用し変革を前に進めるのは社員であり、その温度が上がらなければうまくいかない。久保田は「一人一人のモチベーションを上げるには、アクセプタンスの向上が欠かせない」とする。