「経営は実行が大事」と言われて久しいが、近年、戦略がコモディティ化する中で、その重要性はますます高まっている。日本経済を牽引してきた製造業も同様である。しかし、How論が多く、具体的にどのような場面で適用するかはイメージしにくいものである。

本インサイトでは、企業変革を主導する日系製造業の経営企画部等の方々向けに、「日系製造業の変革実行の勘所」として、変革実行を阻む8つの「分断」と、それらを突破する鍵について解説する。

日系製造業における変革実行の勘所 第1回 変革実行を阻む「分断」と突破の鍵

- 経営戦略/経営改革

- 人材/組織マネジメント

-

藤田 欣哉

Principal

なぜ今、「実行」か

VUCAの時代、事業環境変化のサイクルが早まり、企業変革の加速が求められる一方で、戦略がコモディティ化する中、戦略の実行・実現力の重要度がますます高まっている。

「戦略実現の3C(Clarity, Commitment, Capability)」をはじめとして、変革実行力の重要性と方法論が叫ばれて久しい。クリアなビジョンを策定、アクションプラン化し、体制、人選、数値目標、組織能力を整える、PMOも組成してマネージさせるなどのHow論はだいぶ普及してきたように思われる。

それでも、いまだに企業は変革の実行に苦労している。近年企業価値を上げ続けている、ある製造業の名経営者も、「日本企業の変革は、まだ形式にとどまっているように思える。魂を入れていくのはこれから」と述べているほどだ。

そこで、「実行に強い」とは何か、改めて問い直してみたい。

What論としての変革実行力

まず、多くの企業が変革の実行にいまだに苦労している大きな原因は、一般論としてのHow論は理解できても、具体的にどのような場面で適用するかをイメージしにくい点ではないか。この点、企業のいかなる典型的シチュエーションで、いかなる変革阻害要因に着目して、いかにそれを突破すべきか、という、いわば「What論としての変革実行力」を取り上げる意義があると考える。

この点、題材として分かりやすいのは、「サイロ化」の弊害が叫ばれて久しい日本の製造業であろう。これまでの「ものづくり」の強さを育んできた縦割り組織(縦の強さ)が逆に事業環境変化に対応するための変革実行の足枷になるなど、これまでの強みが仇になっている点は否めない。そして、サイロ化しているのは事業部間の縦割りだけではない。縦横のそこかしこに存在する。

実行を阻害する「分断」

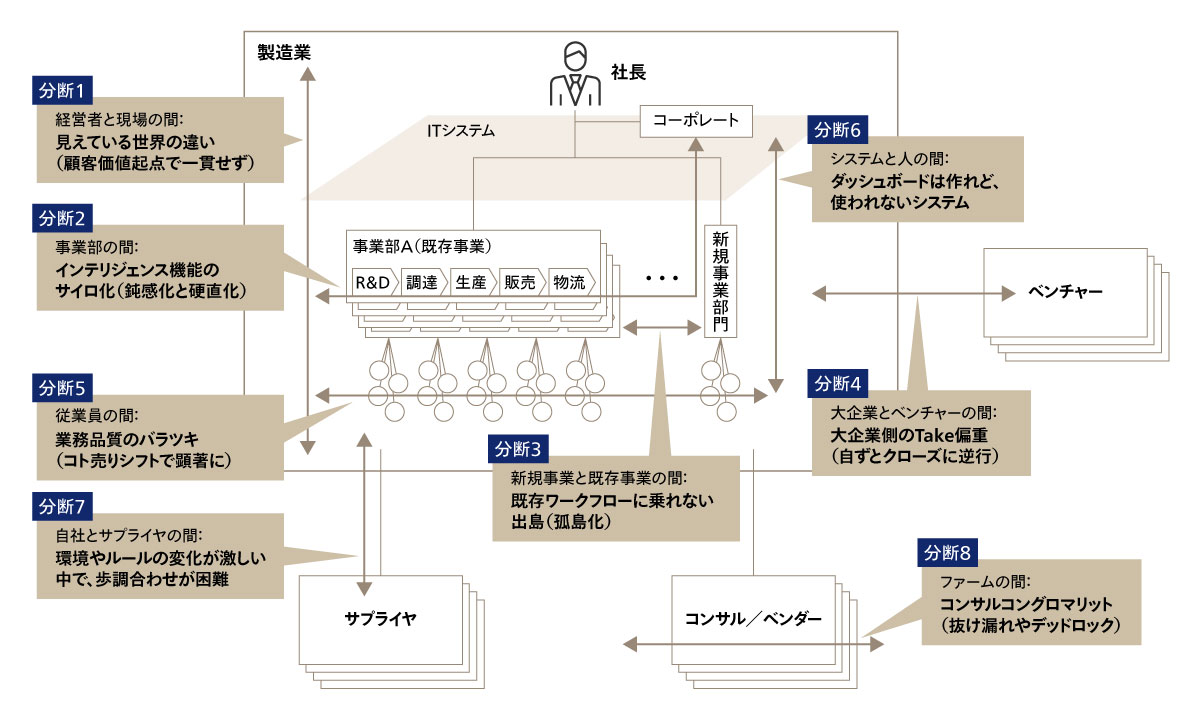

企業変革の実行を阻害する分断は、典型的に8つ存在する(図1参照)。

図1 日系製造業の変革実行を妨げる「分断」の構造

図1 日系製造業の変革実行を妨げる「分断」の構造

➀経営者と現場の間:見えている世界の違い

経営者が「現場が言った通りに動けない」と見る一方で、現場は「経営者が無茶ぶりしてくる」と見ている光景が異なる(相互不信の構造)のはどの会社にも多かれ少なかれあるだろう。現場には経路依存性、不文律が存在しがちだから、経営者に「変われ」と言われたところでそう容易には変われないものだ。

しかし、いちばんの問題は、そもそもの拠りどころとなる、自社が解くべき顧客課題(顧客インサイト、困りごと)が曖昧であることだ。そしてその要因は、経営者が顧客の本質的な課題がどこにあって、いつまでにどうやって解決するのかについて明確なビジョンを示せていないことにある。本来これこそが経営者の最大の使命であるはずだが、それができている経営者は決して多くない。一方で、顧客課題は顧客自身も気づいていない(言語化できていない)ことが多いうえ、環境の変化とともに移ろいゆくものだから、捉えにくいことも事実だ。

このコアとなる顧客課題、ビジョンがブレていると、企業変革の動きも「なし崩し」になりがちだ。例えば、「他に事業が無い(顧客がいない)から、数を捌くためには値引きしても仕方ない」(低利益率の甘受)、「余剰人員は解雇できないし、他の事業で使い道もないから大胆に業務効率化しても仕方ない」(DX投資の抑制、リスキリングの諦め)、「そもそも新しい事業に必要なスキルの良し悪しがよく分からないので、その領域については古参幹部の意思を尊重するしかない」(適材適所の不徹底)といった経営者の言い分(言い訳)は誰しも聞いたことがあるのではなかろうか。

また、たとえ経営者が明確なビジョンを示したとしても、全社に浸透しないこともある。本来は経営者のビジョンを現場とつなぐ役割を果たすのが組織のミドル層なのであるが、ミドルの膨張・不活化に伴い、機能不全となっている企業が多い。今や、執行役員クラスでさえ出身事業部の利益代表と化しがちなのが実情だ。結果として、経営者の「変革」を進めたいという意志だけが空回りして、現場は「シラケ」、保守化してしまう。

②事業部の間:インテリジェンス機能のサイロ化

日系製造業は「勝手に動く事業部の集合体」などと言われて久しい。さらに、戦略の賞味期限が短くなってきた近年では、移ろいやすい顧客ニーズに追従しきれず、隣接業界からの伏兵や海外の新興競合等に足元を掬われがちである。そうならないように、顧客の声に鋭敏に耳を傾けながら、全社のリソースアロケーションを見直して、事業部の足りていない機能に上手く手を差し伸べるのがコーポレート本社の本来的役割だが、事業部からはコストセンター扱いで頼りにされないことも多い。現場からは、上から目線で「管理」ばかりして欲しい「支援」はしてくれない、と揶揄されることもしばしばだ。

本社が顧客の声を鋭敏に集めることができていない理由としては、顧客接点を直接持たないことや、データインフラにおける情報の一元性や即時性が弱いことが「言い訳」として挙げられがちだ。また、機能軸や地域軸などで「横串」を通し、全体最適を図ると、かえって製造業の縦の強さを損ないかねないという難しさもある。さらに、リソースアロケーションをしようにも、解雇規制やリスキリングのハードルが高い、という声は多い。

③新規事業と既存事業の間:既存ワークフローに乗れない出島

新規事業組織を「出島」として、本体組織からあえてはみ出して果敢にリスクテイクさせ、新しい価値を生ませようという試みが今や一般化してきているが、既存のプロセスやリソースを活用できないまま、「出島」が「孤島」化し、スケールしないことも多い。

なぜならば、新規事業は既存事業と売り方や作り方が大きく違うだけでなく、出島組織のリーダーやその幕僚チームにはその目的上外部人材を登用する場合が多く、いわば異文化の「外様」リーダーへの依存が既存組織との軋轢を生みがちだからだ。

④大企業とベンチャーの間:大企業側のTake偏重

立場の弱いベンチャー側が大企業にいいとこ取りされないかと警戒し、相互の信頼関係が築けないまま、アライアンス関係がいつのまにか有名無実化してしまうケースは多い。

大企業側は自社の利権や技術(ノウハウ)を守りながら、自社のミッシングピースを埋めることに必死になりがちだ。また、大企業は資金だけ出して、実はそのノウハウは二流であるということも多く、このような場合は、ベンチャー側にとって金融機関でなく、あえて事業会社と協業する旨味はますます薄れる。

⑤従業員の間:業務品質のバラツキ

「モノ売りからコト売りへ」と製造業のサービス化が叫ばれる中、サービス業ではモノづくりよりも業務品質の個人差が大きくなり、従って顧客満足度にもバラツキが出やすく、事業としての安定成長を危うくさせがちである。

サービス化戦略に基づく組織設計が、いわゆる「組織の7S」で言うところの比較的変更が容易な「ハードのS」(Strategy, Structure, System)止まりで、「ソフトのS」(Staff, Skill, Shared Value, Style)が置き去りになりがちなことも起因している。従業員体験、働き方まで変えないと、顧客課題にも応えられないということである。また、業務品質を均質化するために人材の入れ替えをしようにも、日本の解雇規制だけでなく、「将来入る人」よりも「現在いる人」を大事にする文化がネックになる。

⑥システムと人の間:ユーザに使われないシステム

データドリブン環境としていくら洗練されたITシステムを導入しても、その中に正しいデータが蓄積されず、実態通りに経営者にフィードバックされないことも多い(システムが「宝の持ち腐れ」に)。

これは所謂「デジタルフリクション」が原因とされるが、何よりも、ユーザ個々にとって、入力の手間よりも出力の便益が小さいことが問題である。つまり、いかに手間を減らしても、入力の見返り(現場の要請に従った上司や本社の支援)がなければ、「やらされ仕事」で最小限のデータ入力で済ませてしまいたくなる、というのは誰しも経験があるのではないだろうか。

⑦自社とサプライヤの間:サプライヤの歩調合わせが困難

大手製造業は、元請として多岐にわたるサプライヤを管理・統制しきれず、潜在リスクが高まっている。ESGリスクやサイバーセキュリティ問題はその典型だろう。特に海外の投資家はESGの取り組みに敏感であり、企業価値向上の観点からは、ESGに資するサプライヤ情報の収集と、集約・分析・開示の重要性が高い。

しかし、近年の系列崩壊の潮流にあって、どの会社もサプライヤとの取引関係が広がり、調達環境・ルールの変化も大きくなっている。その上、元請である自社そのものが事業ポートフォリオ変革やコスト改革を進め、調達構造を変えている。これらの逆風に対して個々のサプライヤはリソース不足から追従しきれていないし、元請もまた同様であることから、監視体制を整える余裕のある企業も限定的、というのが実情だ。そしてサプライヤとの関わりの中でひとたび不祥事を引き起こせば、折角の変革施策が「ROIC(稼ぐ力)やPER(成長性)は上がったが、資本コスト(事業リスク)も上がってしまった」という結果を招き、企業価値に対するインパクトを削ぐことにもなりかねない。

⑧ファームの間:コンサルコングロマリット

不確実性の時代かつグローバル競争に晒されている大手製造業は、企業変革の助力として大概は複数のコンサルティングファームを抱えているものである。部門毎に「お抱え」のファームが違うことも多い。しかし、それが仇となって、変革施策間の関連性の整理が曖昧なまま、施策間の重複・不整合・抜け漏れ・デッドロックが発生しがちである。

以上8つの視点を見てきたが、これらは投資家目線でも重要となる(図2参照)。投資家は、企業価値最大化の重要ファクターとして、経営者のリーダーシップ、「変革実行力」に注目しているからだ。「今の事業は底堅いのか?」「アップサイドの成長機会はあるのか?」「従業員は付いてきているのか?」「外部でレバレッジ・統制できているのか?」という目線に応えなくてはならないが、8つの分断を埋めることがまさに直結している。

日本においても企業支配権市場が成立してきた昨今では、経営者は投資家の厳しい視線に晒されているため、これらの視点(8つの「分断」をいかに突破していくか)はますます重要になってくるだろう。

図2 「分断」と企業価値向上との関係性

図2 「分断」と企業価値向上との関係性

分断を突破する鍵

それでは、かような分断を突破するには、何が鍵となってくるのだろうか。8つの分断それぞれについて見て行こう。

➀経営者と現場の間:見えている世界の違い

トップマネジメント層が、自社が解くべき顧客課題、ビジョンを徹底的に明確かつ具体的に作り込み・言語化し、顧客課題起点で変革の道筋をアンカリングするのが一丁目一番地である。

そして、これを現場に伝播するために、不活化したミドルの覚醒が必要だ。しかし、「不活化」したミドルは、内発的な気づきと自らの手によるチャレンジなくしては、真の意味での行動変容には至れないものだ。従って、スモールM&AやDXのような“小さな修羅場”を意図的に経験させ、眠っていた闘志に火をつけるのが有効である。スモールM&Aでは強い創業者メンタリティを持つ企業の先鋭的なオペレーティングモデルを目の当たりにする機会があるし、顧客サービス進化のためのDXでは、厳しい顧客フィードバックに直接晒されることになる。これは即ち、「外圧」によってミドルに経営者視点を覚醒させること、とも言える。

② 事業部の間:インテリジェンス機能のサイロ化

日系製造業はとかく「事業部の遠心力が強い反面、本社の求心力は弱い」と言われるが、そもそも、全事業部のインテリジェンスを束ねる「強い本社」をつくる必要がある。この拠りどころとなるのが①の鍵となる顧客価値であるが、これを旗印として、コーポレート本社が需要側の論理で事業横断的に顧客価値を追求する「ビジネスインテグレーター」として、各事業部を「下から目線」で支えるのである。

そのためには、

- 「リアル層でなくバーチャル層で横串を通す」ための、データドリブン環境の構築

- 「成長投資予算の捻出を率先垂範する」ための、本社コストの引き締め

- 余裕人員シフトに伴うリスキリングへの正対 -- CoE(Center of Excellence)化も含む

の3点が必要となるが、詳しくは次回にて、具体例も交えて解説する。

③ 新規事業と既存事業の間:既存ワークフローに乗れない出島

既存事業のキーパーソンを早期から意図的に巻込んでいくべきである。「既存事業と新規事業」という切り口はあくまでも自社都合の目線であると認識し、顧客価値起点で業務プロセスを統合する必要があるが、この点でも「強いコーポレート」が重要な役割を果たす。

④ 大企業とベンチャーの間:大企業側のTake偏重

先ず自らの独自資産に磨きをかけ、Giveすることから始める。相手のノウハウに敬意を払いながら、中長期的視野に立って付き合いを続けるべきである。資本の力で捻じ伏せようという態度が見えた途端に、一流は察して他に流れてしまうものだ(当然ながら、一流には組める相手の選択肢が多い)。

言い換えれば、「一流と付き合えるのは一流」なので、自分磨きから始めよう、ということである。

⑤ 従業員の間:業務品質のバラツキ

ワークフロントの働き方DXを進める。「業務品質のバラツキ是正」というと、昔はヒトへの「ベストプラクティスの横展開・移植」がセオリーであったが、デジタル技術が大きく進化した昨今では「ヒトを変える」のではなく、「ヒトに頼る範囲を減らす」方針で、ロボティクスやAI等の技術に代替し、再現可能性を向上させるのである。そして、労働力の技術代替を進める場合は、②と同様にヒトのリスキリングとセットで考えるべきだ。

⑥ システムと人の間:ユーザに使われないシステム

「ユーザインタフェース」止まりではなく、働き方の深層に踏み込む「ユーザ体験」起点で要件定義し、システム開発・改修を進める。ユーザがインプットする時の「使い勝手」は当然として、アウトプットとしての「便益」も大事であって、これはトップマネジメントやコーポレートからのコミットメントとして握っておく必要がある。

⑦自社とサプライヤの間:サプライヤの歩調合わせが困難

サプライヤの歩調合わせを進めるにはサプライヤエンゲージメントを強化する必要があるのだが、そもそもの前提として、現状を把握・評価するための情報基盤が必要である。サプライヤの環境対策、地政学リスク、人権、情報セキュリティといった情報を収集する必要があるが、マンパワーで継続的に収集し続けることは厳しいため、サプライヤコミュニケーション基盤・統合DB(Database)を構築する。

⑧ファームの間:コンサルコングロマリット

自社のベンダーマネジメントの対象にコンサルティングファームも明示的に含め、機能強化するだけでなく、コンサルティングファーム群の中でHUB役となるファームを決めておくとよい。例えるならば、M&AディールにおけるFA(Financial Advisor)のようなものだ。ビジネスや財務等の各種デューデリジェンスはそれぞれの専門家に任せるが、FAはディールにおける顧客企業の参謀役としてそれらを束ねる機能も果たす。あくまでも主軸は自社で持つべきだが、当該ファームに、「お墨付き」「印籠」を与え、個々に「我が強い」ことが多いコンサルティングファーム間の連携を円滑にする意図である。

以上、日系製造業の変革実行を阻む「分断」とそれを突破する鍵を8つの視点でご紹介したが、次回以降で成功・失敗事例を挙げながら具体的に説明していきたい。

今後もアビームコンサルティングは、個社の目的や推進ステージに沿ったコンサルティングサービスを提供することで、スピーディーかつ確実な企業変革の実現を支援していく。

相談やお問い合わせはこちらへ