日本の製造業は、複雑化する顧客ニーズや変動するビジネス環境に対応しつつ、安定的な収益確保を目指すため、デマンドチェーン(消費者側の需要を起点とした供給者側のプロセス)の改革が求められている。地政学的リスクや競争の激化、需要の変化、原材料費の高騰などが収益を圧迫する要因であり、特にサイロ化された業務が迅速な経営判断を妨げている。そのため、製造と販売の連携強化や、価格転嫁のプロセスを確立し、顧客ニーズに対応する柔軟な体制の構築が求められている。また、脱炭素への移行も重要な課題となっている。

そこで本インサイトでは、日本製造業の顧客への価値訴求と安定的な収益確保の両立に向けた取り組みのポイントについて紹介する。

日本製造業における新時代のデマンドチェーンの実現 ~複雑化する顧客ニーズを踏まえた価値訴求と安定的な収益確保の両立~

- プロセス産業

- 電子部品

- GX

- マーケティング/セールス/顧客サービス

-

森田 晃弘

Senior Manager

国内製造業を取り巻くビジネス環境

国内製造業を取り巻くビジネス環境についてマクロな視点から解説する。

低収益体質となっている国内製造業

現在の国内製造業を取り巻くビジネス環境は、より複雑化している。コロナやロシア・ウクライナ紛争などの地政学リスクにともなうサプライチェーンリスクの高まりや、新興国との競争激化、国内需要減少と海外需要増加、原材料・エネルギー費用の高止まり、中長期的な労働人口減少にともなう技術の継承や海外人材の登用、AI技術などを用いた業務自動化の検討など、中長期のトレンドを俯瞰しつつ、多くの要素を考慮しながら経営の舵取りを進めていく必要がある。

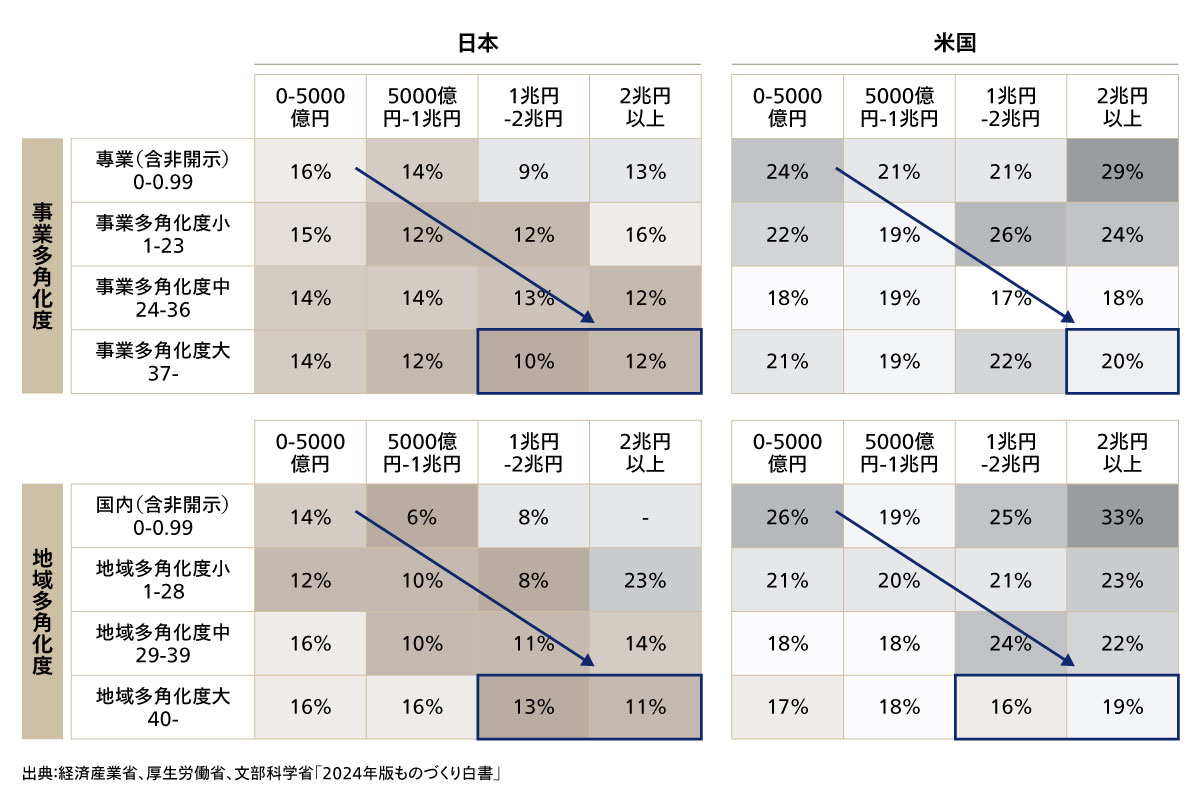

また、経済産業省の統計では、国内製造業のグローバル化が進む中で、連結ベースでの売上高は過去最高益を更新するものの、諸外国と比較すると利益率水準は低い状態となっている(図1)。

図1 海外企業と比較した日本製造業の収益性

図1 海外企業と比較した日本製造業の収益性

低収益体質を生み出すサイロ化された事業運営

低収益の要因として、先に挙げた原価の高騰以外にも、事業・製品軸に個別最適化されサイロ化された事業運営が挙げられる。

継続的に安定した収益を上げていくためには、当然のことながら自社製品の持つ価値を正しく顧客に伝え、納得を得ることが必要だ。その際、原材料や人件費の高騰についても、その時々の市況に応じて適切に価格転嫁をしていくことが重要である。サイロ化した事業経営の弊害は、重厚長大な組織であるがゆえに業務プロセスや利用システムが細分化され、情報集約や伝達スピードが遅くなってしまう点である。変化の激しい現在のビジネス環境に追従、あるいは先回りをしていくような経営判断や業務オペレーションが阻害されてしまっていると我々は考えている。

例えば、製販連携においては、製造組織・工場の軸と、販売組織・事業所の軸でそれぞれサイロ化された組織・業務・システム環境で業務を推進している企業も多く、重視するKPIや管理すべき情報粒度も当然ながら異なっている。加えて属人化・暗黙知化した業務運用が、タイムリーな情報連携や経営判断を阻害している。特にM&Aを繰り返しスケールアップしている大手企業ほど、この傾向は顕著である。

いかに顧客に製品価値を伝え、収益を確保していくか

複雑化するビジネス環境下において国内製造業はどのように顧客への価値訴求を進め、収益を確保していくかについて解説する。

プロアクティブな価格設定と価値訴求

では、安定的な収益確保のために、国内製造業はどのような取り組みをすべきであろうか。顧客ニーズを先読み・先取りし、市場が求める高付加価値の製品開発・展開に繋げていくと共に、自社製品の正しい価値を定量的に可視化し、価格転嫁していくためのプロセス設計や顧客との合意形成が重要と考える。

顧客ニーズを先読み・先取りした製品開発・展開

消費者や顧客企業の新規ビジネス・新製品の取り組み状況や最新の開発ロードマップ、自社製品に求めるニーズなどの情報を前広にキャッチし、自社の製品ロードマップにいち早く反映することで、自社努力による高付加価値化だけでなく、競合と比較した優位性を高めていくことが重要だ。

そのためには、営業・販売がつかんだニーズをエンジニアリングチェーン(R&D)・デマンドチェーン(SCM)などの社内関連部門に伝えていくと共に、自社単体の取り組みのみならず、川上・川下のビジネスパートナーを含むバリューチェーン全体での協業を視野に入れ、政府の支援施策も踏まえて推進していく必要がある。

自社製品における正しい価値の定量化

価格については、原価積み上げ型の価格提示ではなく、市場の需要から逆算した戦略的な価格提示、プロアクティブな価値訴求を進めていく必要がある。特にプロセス産業では、販売価格について後決め方式で取引をするようなケースも多いが、それゆえ原材料の高騰や急激な為替変化に弱い傾向がある。フォーミュラ方式(原材料や市場価格などの変動要因に連動させて、価格を決定する方式) への転換や、契約の短サイクル化 なども視野に入れて検討することが望ましい。川下に行けば行くほど多品種少量生産となり、相対する顧客数も増え、価格競争も激しくなることから顧客との交渉は熾烈を極めるのは間違いないが、適正な市場環境の確保という観点から、顧客に提示する価格も厳密に管理していくことが重要だ。

価格転嫁していくためのプロセス設計と顧客との合意形成

自社内の厳密な価格管理や商社・代理店などビジネスパートナーも含めたガバナンスの強化を進めていく必要がある。顧客ごとに求められる見積もり書式が異なるがゆえに、情報管理の仕組みが未整備の企業も多い。しかしながら、自社の提示価格と顧客との折衝履歴を蓄積・集計・分析していくことは、原価変動にともなう価格変動に対する透明性を高めることにつながり、ロジカルに顧客に説明していく上では必要不可欠な取り組みと言える。また、価格交渉結果のデータを合わせて蓄積・勝敗分析の上で、自社にとって優先すべき販売先を選定していくことも重要である。

高収益体質に転換していくためのデマンドチェーンの最適化

以上を踏まえると、顧客への価値訴求、価格転嫁にあたっては今まで以上に緻密で広範囲での情報収集と集計・分析が必要であり、かつ攻めに転じるために前広に取り組みを進めることが重要になってくる。

顧客フロントとしての営業・販売担当の役割

顧客のフロント業務を担う営業・販売担当はこれらデマンドの動きを察知し、R&D・SCMなど社内の関連部署との連携を進めていくことが必要となる。この一連の取り組みの中で、より効果的・効率的な業務推進が求められるであろう。月並みではあるが、管理指標の統一や業務標準化の上で、勘や経験のみに頼らずデータオリエンテッドな裏付けのある攻めの営業活動を、現場層からミドル・トップマネジメントといった営業組織全体に染み渡らせていくといった、いわゆる営業DXを推進していく必要がある。

正しい営業DXの進め方

多くの製造業にて営業DXの取り組みが行われているものの、十分な成果を上げられていないケースも多い。足元業務のデジタル化に終始してしまうケースや、個別事業環境を踏まえない総花的な取り組みとなってしまったがゆえに、事業・製品固有の業務プロセス上重視すべきKPIの管理がおざなりになり、逆に業務負荷増となってしまうケースも散見される。

正しく営業DXを進めていくためには、事業間・組織間の標準化は意識しつつも、事業・製品の個別事情を考慮した改革推進が必要となる。テクノロジーの採用にあたっても、活用対象スコープの絞り込みと利用目的の考慮が必要で、精緻な情報管理の他に、情報把握・判断のスピード感も重要である。

例えば、100点満点中90点の情報を1ヶ月かけて得るケースと、80点でもリアルタイムに近い形で情報を得ることで即応的な対応を実践するケースでは、どちらがビジネス上有益と言えるであろうか。特に昨今注目されている生成AIの活用にも同様のことが言える。社内の営業会議や顧客との面談録の要約について100%の精度を求めることは難しいが、それなりの精度のアウトプットであれば、即座に得ることが可能だ。これを既存業務にどう組み込み、どう活かしていくかは、まさに経営やマネジメントのさじ加減次第と言える。

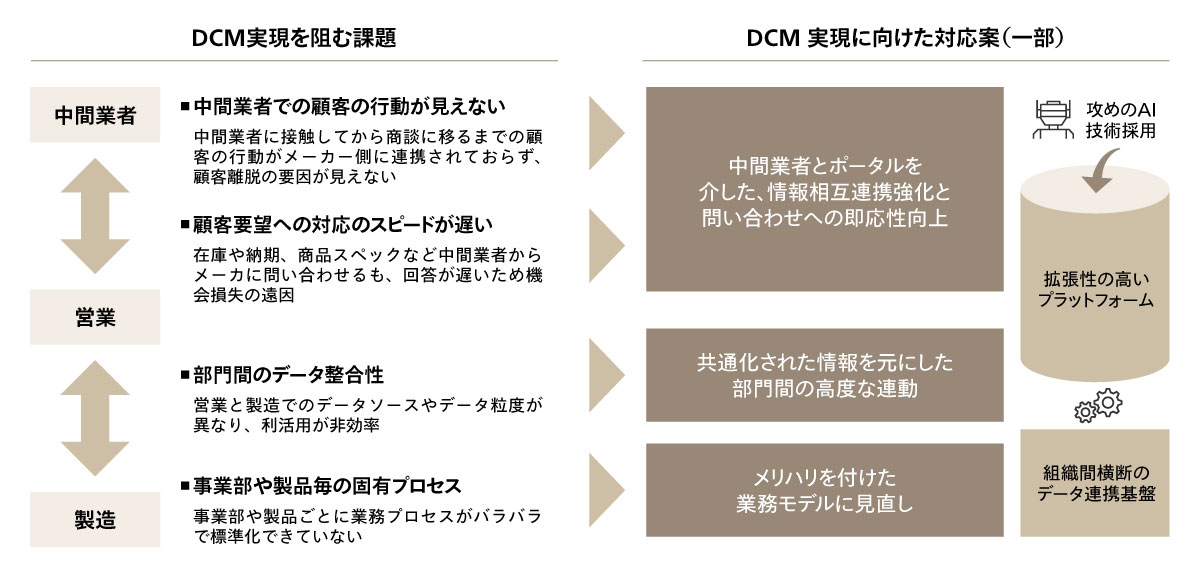

新時代のデマンドチェーン実現のための構成要素

これら新時代のデマンドチェーン実現のために、顧客軸でのビジネスを遂行するための事業横断での組織体制や、標準化と個別最適化のバランス感のある業務プロセス、組織間を横断するデータ連携基盤、拡張性の高いシステムプラットフォームといった社内構成要素が必要となってくると我々は考えている。

特にバリューチェーンの川上に位置するビジネスにおいては、商社や代理店など中間業者を介した取引形態であるがゆえに、エンドの顧客ニーズの正確な把握や、それに応じたクイックな対応が取りづらい状況であるため、これらビジネスパートナーとの円滑なコミュニケーションスキームの確立も重要なポイントとなる(図2)。

図2 デマンドチェーンマネジメント実現を阻む課題と対応案例

図2 デマンドチェーンマネジメント実現を阻む課題と対応案例

今後の差別化要素となり得るグリーン製品への価格転嫁

加えて、2050年のカーボンニュートラルに向けた取り組みも近年の製造業においては見過ごせない課題となる。

今後求められるカーボンニュートラルに向けた取り組み

2026年度には、GXリーグ(カーボンニュートラルへの移行に向けた挑戦を果敢に行い、国際ビジネスで勝てる企業群がGXを牽引する枠組み) は第2フェーズ に突入し、日本でも本格的な排出権取引の仕組みが始まる。第2フェーズでは、大手企業の参加義務化も視野に入っていることから、特に大手製造業を相手にしたビジネスでは、提供商品が従来製品であるかグリーン製品であるかをこれまで以上に意識しながら取り組む必要が出てくる。

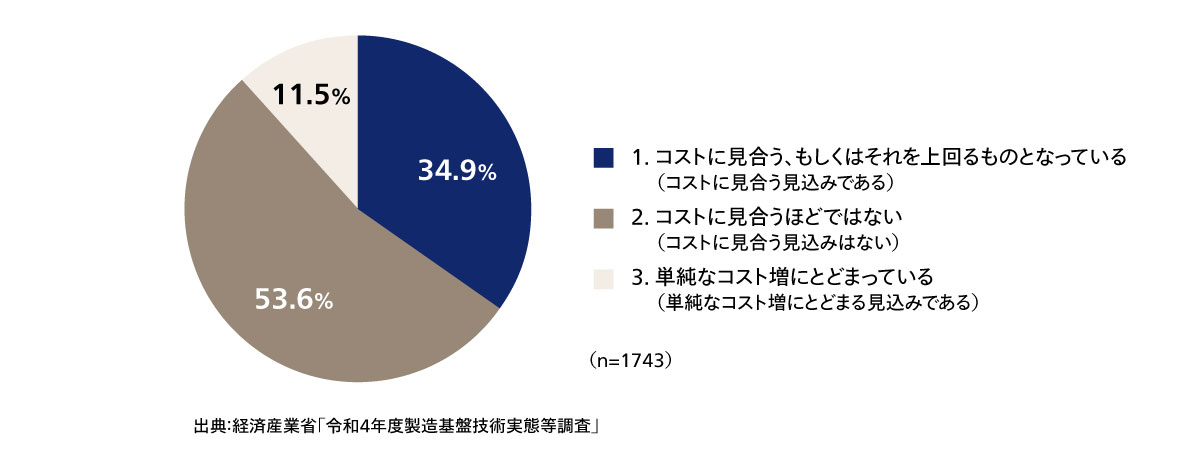

例えば、経済産業省が実施した「令和4年度 製造基盤技術実態等調査」によると、温室効果ガスの排出量の見える化・削減への対応は大企業の大半で取り組みが始まっており、Scope1については95%以上、Scope2においても80%以上が取り組みを進めている。 さらに、こうした取り組みは、顧客企業・親企業の要請によって進んでいる点も見過ごせない。ただし、一連の取り組みにおいて、それに見合うだけの成果が出ていると回答した企業はまだ35%程度しかおらず、一部企業に限定された状態となっているのが実態である(図3)。

なぜなら脱炭素実現は、鉄鋼業界における水素還元製鉄、電炉の活用や化学業界におけるアンモニア燃焼型ナフサ分解炉など巨額の設備投資をともなうものであるため、短期的には利益確保と相反する動きになるからである。また、国内の排出権取引においては、規制やルールの枠組みが曖昧な中で進める必要があり、こうした環境下で排出量可視化に向けた集計業務プロセスの整備や算定ツール導入など進めることは推進企業の大きな負担となっている。

このように、国内製造業は、高品質な製品の安定供給といった従来のミッションに加え、カーボンニュートラルにおける取り組みを顧客からの要請や社会的責任といった観点から実施しなければならない状況である。

図3 脱炭素への対応の取り組みのコスト見合い

図3 脱炭素への対応の取り組みのコスト見合い

グリーン製品の価格転嫁

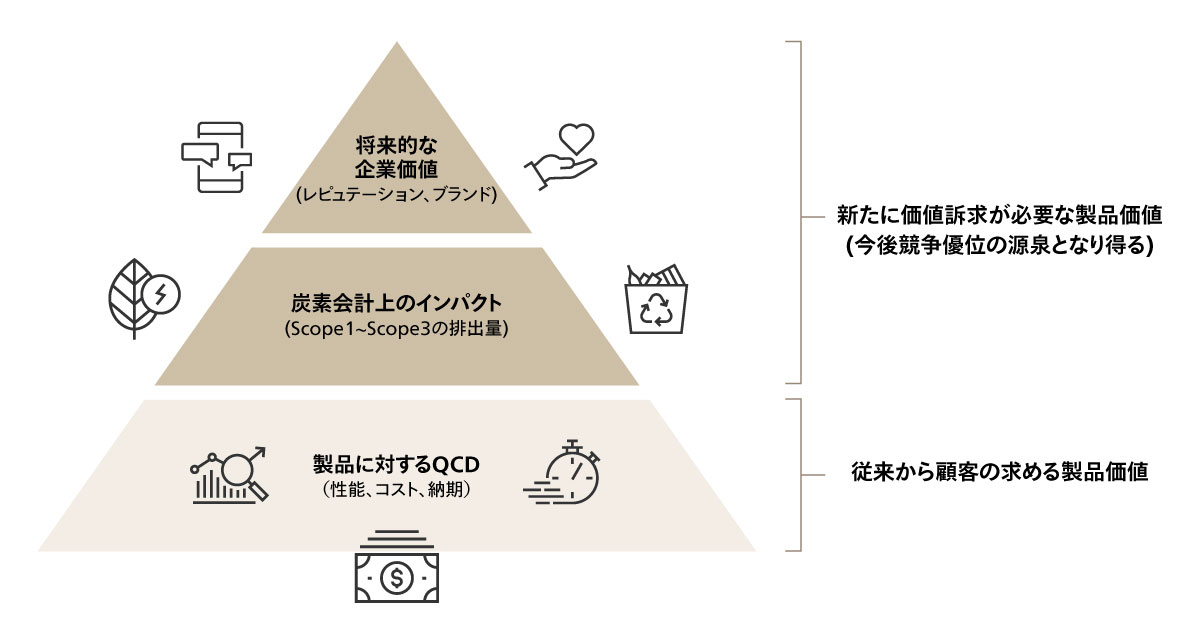

カーボンニュートラルにかかる投資は、当然製品原価にも上乗せされるため、安定的な収益確保のためには、いかにグリーン製品における価格の妥当性を顧客に提示していくかが重要だ。

グリーン製品の価格転嫁は、その価値を顧客に正しく伝える必要があり、売り方にも工夫が必要である。グリーン製品選択による現在時点の費用負担だけでなく、炭素会計上のインパクトを考慮した定量情報(製造工程の脱炭素化のみならず、生産地・輸送手段の見直し、再利用に向けた回収など)や、レピュテーションなど将来的な企業価値に資する非財務メリットの株主への提示なども必要である(図4)。そのためには集計、分析、可視化の仕組みが必要であるのは言うまでもない。各国の関連法規制も異なっており、対応に濃淡もあることから、自社のグローバル戦略と整合させながら推進していくことが必要だ。

また、排出量可視化は製造、販売、納品、回収、再利用までの全てがセットになっており、各顧客接点における折衝・情報管理が必要であるため、営業・販売だけの力では難しく、R&D・SCMなど社内の関連部署との連携が非グリーン製品以上に重要である。

非常に難易度の高い取り組みであることは間違いないが、脱炭素の取り組みは他ならぬ顧客企業及び社会からの要請でもあるため、顧客側の判断基準の多様化とそれにともなう価値訴求にも取り組んでいくことが、国内製造業にとっての将来的なグローバルマーケットにおける競争力の源泉につながると考えている。

図4 今後競争優位の源泉となり得るグリーン製品の価値訴求ポイント

図4 今後競争優位の源泉となり得るグリーン製品の価値訴求ポイント

まとめ

国内製造業を取り巻く変化の激しいビジネス環境において、安定的な収益確保のためにデマンドチェーンの改革を進めることは、非常に困難かつ息の長い取り組みになると想定されるが、取り組みの開始が遅れれば遅れるほど、取り返しのつかないことになりかねない。

また、脱炭素においては、先行き不透明な要素も多く決して簡単な取り組みではないが、今スタートすることでの先行者利益も相応なものになると考える。いずれも推進にあたっては、R&D、CRM、SCMの各部門・組織をまたがる合意形成や、一連の業務プロセスやシステムの有機的な連携や統合、ステークホルダーのチェンジマネジメントや成果を出していくための覚悟と持続力が必要になると考える。

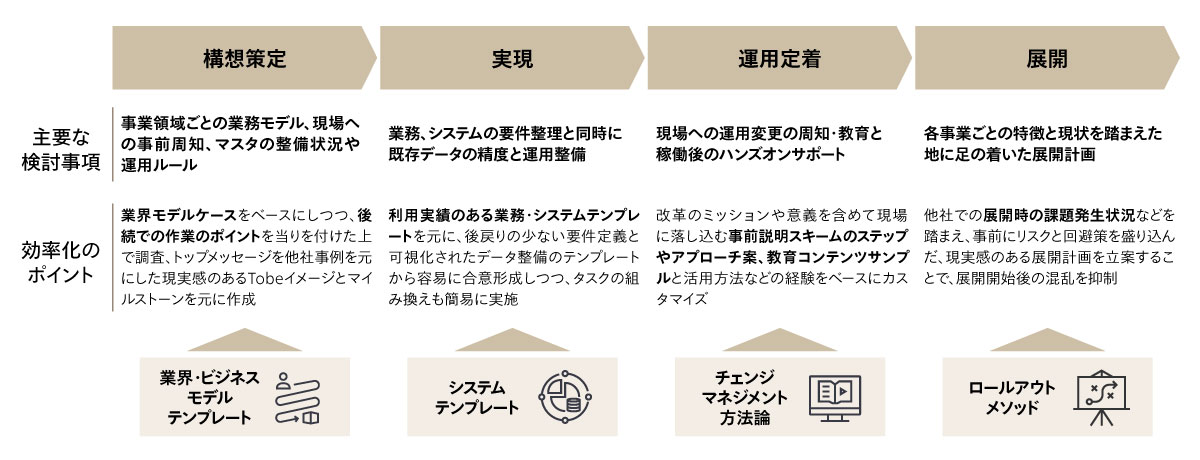

アビームコンサルティングでは、製造業の各事業戦略に基づき、事業・製品毎のビジネス環境を細分化、適切な情報管理指標、重点業務プロセス、テクノロジー活用の要点などを整理することが可能である(図5)。また、顧客接点をマーケティング、営業、カスタマーサービスといったCRM領域のみでなく、エンジニアリングチェーン(R&D)やデマンドチェーン(SCM)といった付随する社内関係者やステークホルダーと連携しながら、最適となる顧客接点の構築と価値訴求によるカスタマーエクスペリエンス(CX)を実現するための検討フレームワークやケイパビリティを有している。

特に営業DXの推進においては、各事業のビジネス特性やマーケティング環境に応じて管理すべき指標やテクノロジー活用のポイントも異なっており、現行業務運用・ツール活用のアセスメントや課題・改革点の抽出のみならず、データオリエンテッドな業務遂行をマネジメントから現場層まで定着化させていくような伴走型の支援を行っている。

デマンドチェーンの改革を検討している企業担当者にはぜひご相談いただきたい。

図5 アビームにおけるデマンドチェーン改革の検討アプローチ

図5 アビームにおけるデマンドチェーン改革の検討アプローチ

相談やお問い合わせはこちらへ