前回は企業がスポーツ活動の価値を棄損しないための観点とその方法を紹介した。

今回は企業がスポーツ活動を通じて企業価値を高めていくためにスポーツ活動を統括する組織がどのようにあるべきかを紹介する。

企業がスポーツの価値を享受するために 第4回 スポーツを統括する組織の役割

- スポーツ&エンターテインメント

-

宮原 直之

Senior Manager

1. スポーツ活用推進に求められるあるべき組織とは

多くの企業では組織が機能別に編成されており、どの部署がスポーツを担当するのかは、スポーツを活用する目的に応じて異なる。例えば、消費者に対する露出やブランディングを目的にスポーツ協賛を行っている場合は広報やブランド関係の部署が担当し、社員エンゲージメント向上を目的に実業団やスポーツ活動を行っている場合は総務部や人事部が担当する場合が多い。企業によっては、地域・社会貢献を行う部署、経営企画などの場合もあるが、スポーツ活用を主たる目的とした部署が設置されるケースはまだ少ない。

スポーツ活用を主たる目的とした部署が存在しない場合、スポーツの活用方法は多岐にわたることから、具体的な活用の際にはさまざまな業務機能が必要になり、どうしても自組織に定められた所掌範囲や組織目的では対応が難しくなる、という課題が生じてしまう。

例えば、人事部が統括している実業団チームの活躍を対外的に発信したい場合、広報部署への協力依頼が必要になる。しかし、普段から発信を意図してなければ、練習風景や選手の素顔を捉えた写真や動画が手元に無く、ストーリー性や共感を訴求することが難しく、試合結果の報告にとどまってしまうだろう。また、協力先の部署の都合により、意図した発信にならない場合もある。一方で、広報部署はスポーツ以外の業務が主であるため、チームの練習に常に張り付くことは難しい。同様に、社会貢献系の部署が管理する実業団チームのアフターキャリアや採用を考える際には、人事関連部署との協力・連携は必須であるが、人事関連部署はスポーツ事情に詳しくなく、社会貢献系の部署は人事制度に詳しい訳ではないので、アスリートファーストな制度設計を行うには、双方部署から人員を割いて検討チームを組成する必要がある。

このように関わる部署が多岐にわたり、思うようにスポーツ活用が進まないというジレンマに対応するため、スポーツを統括する専門組織を設置する企業も見受けられる。しかし、そのケースでも、広報や人事の組織グループ内に配置されている場合が多く、所属する組織の戦略や目標の影響を受ける形になっており、完全に独立したスポーツ統括組織はまだ少ないのが実態である。

スポーツ統括組織を設けることで、スポーツ活動を軸にした複数の部署が持つ機能を統合した活動や組織横断的な活動が可能となり、より幅広いスポーツ活用が推進できるようになる。具体的には、企業のスポーツ活動に関する戦略、企画、内外への発信、運営、ガバナンスなどの機能を持ち、スポーツ活用を中長期的かつ戦略的に直接推進することによって、スポーツ活動自体の価値向上やスポーツを活用した企業価値向上が期待される。

例えば、協賛しているスポーツチームの試合観戦企画を立ち上げ、社内エンゲージメント向上に役立てながら、社員のチケット申し込みをチームと連携して処理し、社内に競技ルール解説やチームストーリーを発信する。さらに、当日観戦している社員の様子を撮影して後日社内外に発信し、試合後にチームと共同でイベントを行うなど、総務・広報・人事の機能を統合した、一貫性のある施策を企画・実行することができる。

こうした部門横断的な活動の推進に加え、スポーツ活用の知見や経験が組織に蓄積されることや、アスリートのセカンドキャリアの場になるなど、スポーツ統括組織を通じてスポーツという経営資源のさらなる活用が期待できる。

2. スポーツ統括組織の業務と構成員に求められるスキル・経験

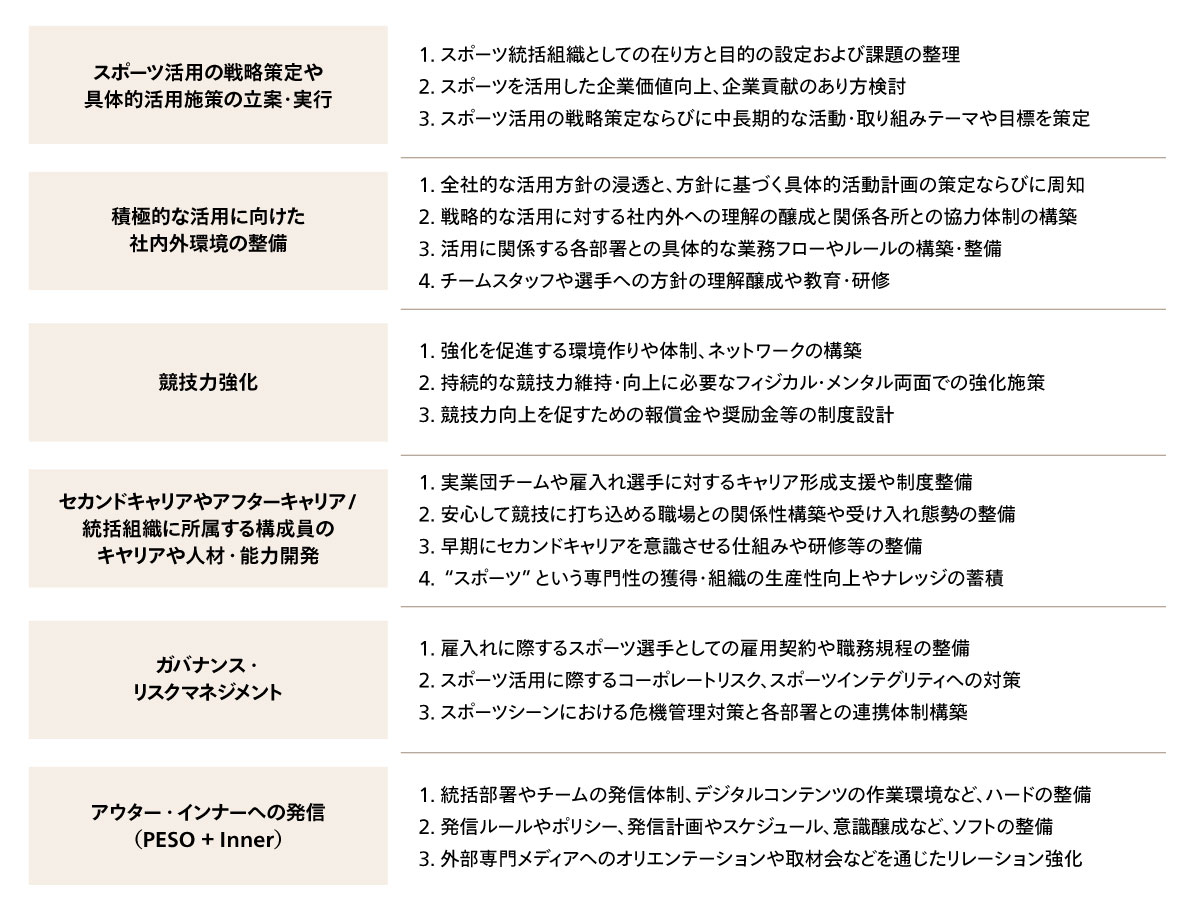

スポーツ統括組織にはどのような業務があるのか。当社のスポーツ組織に対するコンサルティング実績やスポーツ統括組織に所属する方々からのヒアリングに基づき、独自に整理したのが下図である。これらはあくまでも一例ではあるが、非常に多岐にわたっていることがわかる。

図1 スポーツ統括組織の業務(例)

図1 スポーツ統括組織の業務(例)

なお、これらを全てスポーツ統括組織が行うべきということではない。スポーツ統括組織がプロデューサー兼コンサルタントという立場で振る舞うケースも想定される。例えば、競技力強化についてはチームに委ね、スポーツ統括組織は活用戦略の一環として、チームと相談しながら競技力強化を支援・奨励する制度の設計、強化に資する競技環境の整備計画を策定し、予算確保を行うといったケースだ。また、チームや選手を他部署で活躍させる際に、効果的な活用方法や適切なKPI/KGIの設定、その場に適した選手の選定などのコンサルテーションの実施、具体的な実行支援の実施なども考えられる。

たとえ部署に潤沢な活動資源がない場合でも、スポーツという多様な価値を創出できるコンテンツの性質を活かし、社内の部署を巻き込み、協力体制や共同体を形成することで資源不足を補うことができる。

次に、スポーツ統括部門の構成員について、自社、業務、スポーツに関する知見を全て有していることが望ましい。自社に関する知見については、スポーツをどのように活用するか、どのような課題を解決できるかなどの視点を持つことが重要である。自社とスポーツの関わりやその歴史、業界動向、業界の課題、自社のビジョンや中期経営計画、重要課題やマテリアリティ、組織構成や各部署のミッションと戦略、人脈に至るまで、自社に関わることを知ることが、スポーツでどのような価値を生み出せるか、スポーツで企業価値を向上できるかなど、スポーツを効果的に活用して価値を高めるための一歩となる。

次に業務知見について、スポーツを活用する対象の業務や、新たな社内ルールや制度を作る領域の業務知見を有している人材を内外から登用できれば望ましい。特に事業会社の場合は数年毎の異動などでゼネラリストとしてキャリアを積んでいる場合が多く、経験のない領域を担当する場合は成果が出るまで相応の時間を要することになる。特にスポーツ活用には、中長期的にスポーツを活用して企業価値を高める戦略を検討し運営管理するための経営企画業務、スポーツ関連施設や器材や契約の管理といった総務関連業務、実業団アスリートの人事制度設計や社内風土・カルチャー改革、アスリート採用などの人事業務、イベントや試合告知・結果報告、選手の魅力発信やホームページ・SNS運用などの広報業務といったさまざまな業務知見が必要となる。

スポーツの知見も重要であり、競技のルールや特徴、大会スケジュール、スポーツ界の組織構造や業界課題、業界の商流・金流・人流、興行運営やスポンサー、スタジアムやアリーナを取り巻く環境や設備などの情報を理解しておくことで、戦略策定や実際の業務運用に際し想定外の事態や特有の慣習に悩まされることが少なくなり、より実現性と効果が高い施策を実施できる。しかし実際にはスポーツの知見を有した人材は、稀有な存在であるだろう。スポーツの知見はスポーツ統括部門に異動してから身につけることが一般的だが、着任後の数年で別部署への異動が想定される場合、スポーツの知見を積極的に身につけようという動機は働きにくいことも想定される。また、スポーツに精通した人材は、組織からスポーツに関するスキル・経験が失われないよう配慮され、スポーツの専門人材として定着し、業務が属人化して組織力が損なわれてしまう場合もある。そういったケースを避けるため、競技大会や試合観戦、勉強会を設ける、外部の知見者を招聘して研修機会を作る、他企業のスポーツ担当者と情報交換する、スポーツ団体で勤務経験がある知見者を雇うなどの方法を複合的に行い、組織全体のスポーツ知見を増やすことが望ましく、当社では、スポーツ知見が不足する課題に対し、スポーツ活用を担う企業の担当者を集めたコミュニティを運営している。

3. スポーツ統括組織が取り組むべき課題

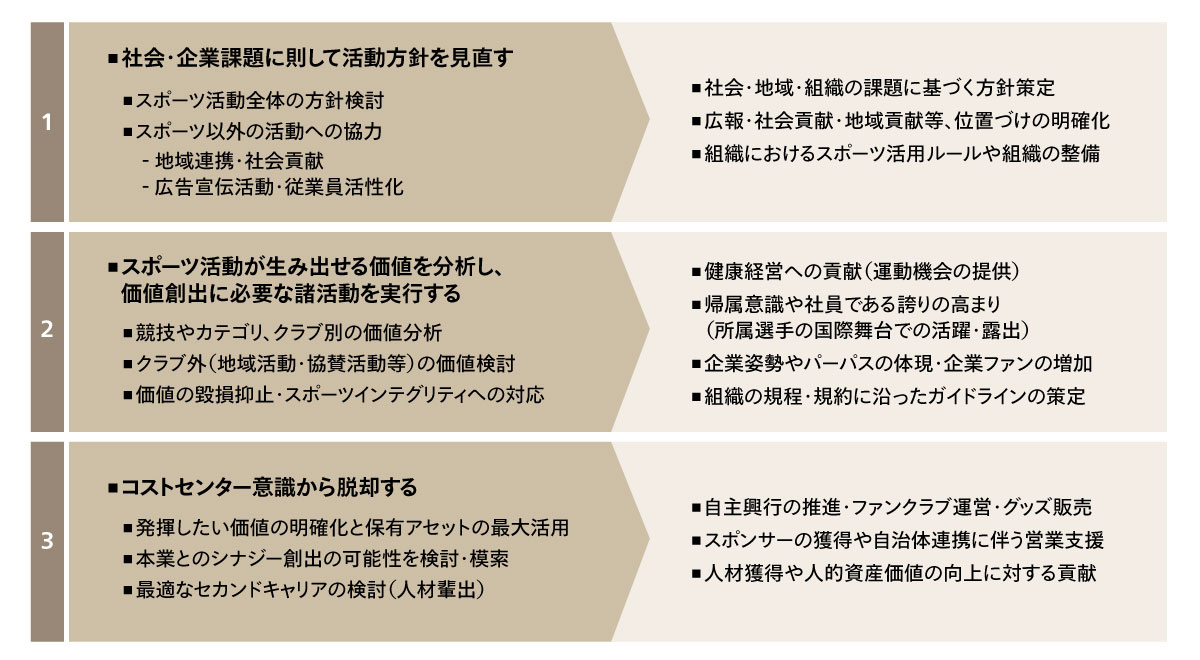

最後に企業のスポーツ統括組織が共通して実施することが望まれる3つの課題と対応策の一例を示したい。

図2 スポーツ統括組織が取り組むべき3つの課題とその対策例

図2 スポーツ統括組織が取り組むべき3つの課題とその対策例

まず、企業でどのようにスポーツを活用するのか、目的や方針を定め、経営トップから現場まで一貫した方針で活動を行える環境を作ることが重要である。次に、スポーツ活用によって企業にどのような価値をもたらすか、実際に価値を創出する活動を行い、その効果を示すことが必要である。最後に、スポーツ活動に必要な予算を削減し、収益向上に貢献するという目線や意思を持ち続けることが求められる。

特に、活動方針の策定や価値分析が行われず、各関係者が異なる目的や方針で活動すると、スポーツの価値が十分に引き出せない。価値が引き出せない状態が続くと、経営陣が変わる度にスポーツコンテンツの扱いが議論され、株主総会で意義を問われ、場合によってはスポーツコンテンツから撤退する事態に発展する可能性がある。

多くの企業がスポーツコンテンツを手放すと、日本のスポーツの発展は停滞する可能性が高まる。日本においてスポーツは企業に支えられており、それが今日の日本の国際競技力の高さに繋がっているともいえるだろう。日本のトップスポーツやスポーツ統括団体における収益の大半は企業からの協賛金であり、トップスポーツの母体企業も大手企業の子会社である場合も多いためだ。

逆に、多くの企業がスポーツを活用し、スポーツの価値を企業価値向上のために活かせるようになれば、スポーツは人々の暮らしや地域社会、世界にとって有益なコンテンツとしてより発展していくだろう。スポーツ統括組織の構成員には、スポーツ界の発展に貢献し、スポーツの未来を創造しているという意識を持ち続けて頂くことを願っている。

本シリーズでは、スポーツ活動によって企業価値を向上させるためのポイントを解説してきた。全4回の連載が、企業でスポーツと向き合う方々にとって有益な情報であることを願っている。また、多くの企業がスポーツを活用し企業価値を向上させ、スポーツ界が発展することを期待して本連載を終了としたい。

インサイト

- 企業がスポーツの価値を享受するために 第1回 企業価値向上に資するスポーツの活用観点

- 企業がスポーツの価値を享受するために 第2回 企業のスポーツ活用におけるコンテンツ価値の向上

- 企業がスポーツの価値を享受するために 第3回 企業スポーツにおけるスポーツ・インテグリティの確保・強化

- 企業がスポーツの価値を享受するために 第4回 スポーツを統括する組織の役割

相談やお問い合わせはこちらへ