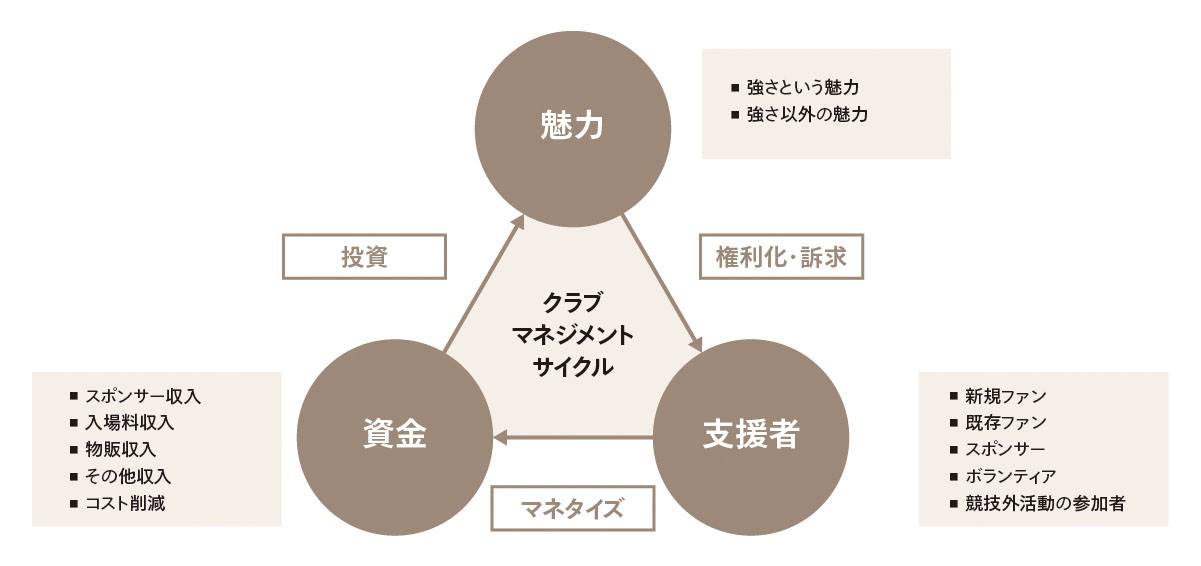

そしてスポーツのコンテンツ価値の総量は、関係人口の多さ(量)=「支援者」と、その人々に与える影響(質)=「魅力」で決まり、支援者が増加し、魅力が大きくなるほどコンテンツの価値は高まっていると考えられる。

例えば、企業の陸上部が地域の走り方教室を主催したとき、企業単体で数人の子供たちに教えるよりも、自治体や学校を巻き込み、より多くの子供や保護者を呼び込んで実施したほうが、企業の活動を周知する範囲も広がる。また、外国人選手を起用することで走り方教室に国際交流という付加価値も付与できる。このように、工夫次第で支援者や魅力を増加させ、スポーツのコンテンツ価値を高めることができる。

また、スポーツの魅力が高まり支援者が増えることで、入場料収入や物販収入、スポンサー収入といった資金の増加にもつながり、増収することでさらなる魅力向上に投資できる好循環を生み出すことができる。このサイクルを自社内にも適用し、経営や関係部署にスポーツのコンテンツ価値を示して理解を得ることで、活動資金を増やし、さらに魅力を高めることができる。

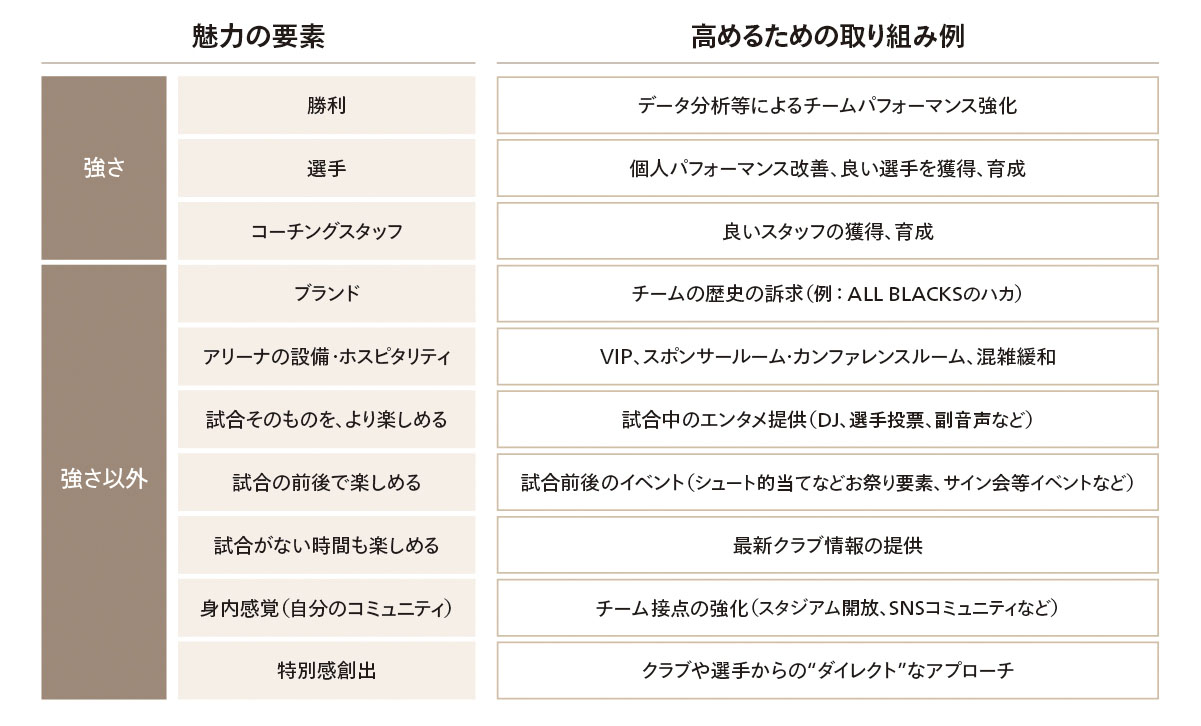

さらに、スポーツコンテンツの魅力は、競技力と競技力以外の2つに分類でき、当社は特に競技力以外の魅力を向上させることがポイントであると考えている。

一般的には、スポーツの本質である競技力が高まれば、スポーツコンテンツの魅力の一つであるチームや選手のブランド力が高まるという考え方が主流だが、スポーツの勝敗は「筋書きのないドラマ」と言われているとおり、勝利が確約されているわけではない。実際に、競技から企業名が連想される企業は、スポーツ活動の長期的な支援を続けることで、企業名やブランドを定着させているケースが多い。

つまり、競技力(強さ)というコンテンツ価値は不確実性が高いため、より確実に価値を創出するためには、中長期的な目線を持ちながら、競技力以外の魅力も高めていく必要があるのだ。