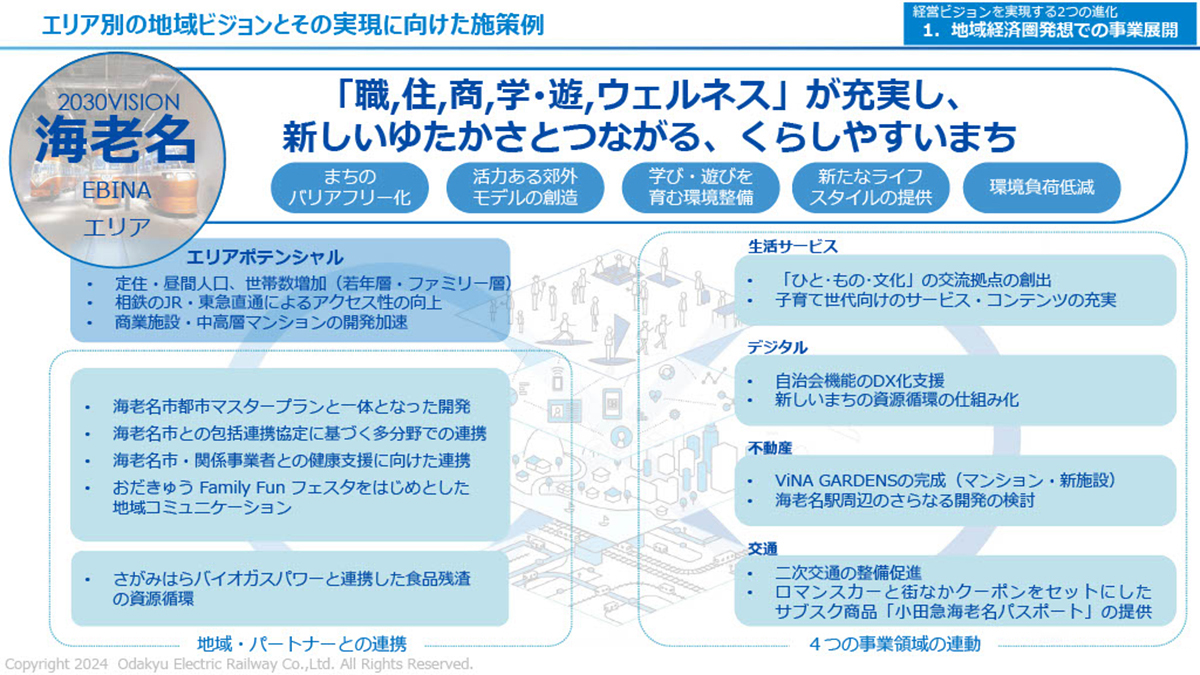

小山:地域の課題や可能性といったものは千差万別ですから、地域ごとの「ありたい姿(ビジョン)」によって視野に入れるべき論点や評価の切り口も一概に設定できませんね。今回のプロジェクトでは小田急グループ各社各部門から、主要な駅エリアを中心に設定した「地域」単位で検討メンバーを募り、経営戦略部様とアビームの事務局チームで設計した数日間の集中討議という形態をとりました。

地域の将来に向けた定量的な分析と並行して現地でのフィールドワークや、小田急が開通する以前といった過去に遡って地域の歴史や文化、独自性への考察にも力点が置かれました。このように「地域ごと」に検討着手された背景には、どういった思いがあったのでしょうか?

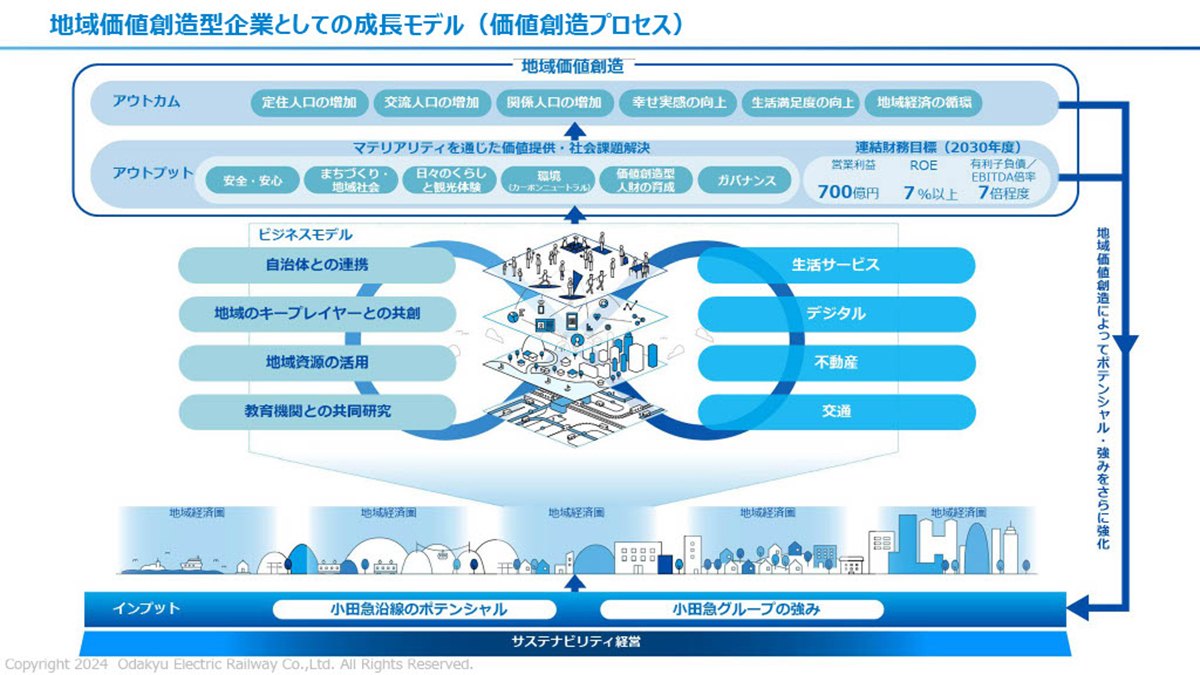

山本:例えばモビリティに関しては「今まで通りの電車バス」だと遠からず限界が来るはずです。そこに対して、無人運転やスマートシティ、拠点から拠点への移動というよりも個人のニーズに応えるという意味での柔軟な解釈が求められました。

地域によってその解は変わってきます。また観光というテーマに関しても「両手にカバン、箱根・江ノ島」だけではなく、沿線全体で様々な可能性を探らなければなりません。

小山:議論の中でも「かつて東海道五十三次の…」というような形で地域の歴史や独自性が話題に上り、将来像の解像度が高まるといった場面も多かったですね。

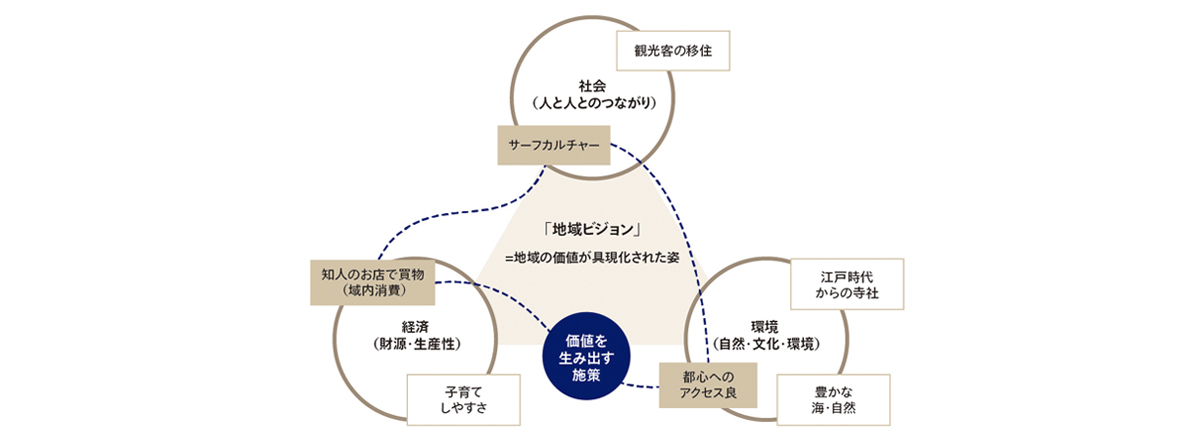

山本:デジタルも重要ですが当社の強みや各地域の差別化要素はリアルの方にあるので、そういった「体験・経験」の価値をそれぞれの地域でうまく高めるために歴史や文化も踏まえた検討が重要と考えています。

その地域にお住まいの方に限らず、通勤通学、観光、その地域で育っていくお子さんなど、様々な「ひと」にとっての「体験・経験」の価値を高めるためのコンセプトとして「地域価値」の言語化にチャレンジしました。