今回のコラムは「大企業におけるオープンイノベーションを通じた多産多死を実現する仕組みとは」というテーマで、大学での産学連携や大学発のスタートアップ支援をしている矢野 勝治氏とアビームコンサルティングで新規事業開発支援に携わる菅原 裕亮が対談する全3回のシリーズです。

第2回は「多産を支える高い熱量を持った人材育成のすすめ」をテーマに議論します。

第1回はこちら

大企業で外部を有効活用しながら、新規事業の多産多死を実現する仕組みとは② ~多産を支える高い熱量を持った人材の育成のすすめ~

-

菅原 裕亮

BizDev Mentor

前回の振り返り

新しい挑戦を推進するための仕組みや外部活用

(菅原)前回の対談では、制度や仕組みという観点で、検討そのものの再現性というよりも、新しいことに挑戦する個人の重要性も観点に上がりました。

一方、そうした個々人の熱量やWill(想い)は、外部から教えたり、育てたりすることが難しいという現実があると感じます。今回はそうした、高い熱量を持って取り組みを牽引する人材をどのように巻き込むか、または、育てていくかをテーマに、対話を進めていきたいと思います。

(矢野)前回の議論の補足として、イノベーション界隈での一つの指標になっている『フェクチュエーション(市場創造の実効理論) 』を紹介したいと思います。これはサラス・サラスバシー教授が2008年にまとめた理論ですが、彼女はこの理論をもって、2022年に「Global Award for Entrepreneurship Research」という経営学におけるノーベル賞のような権威のある賞を受賞しました。イノベーションの領域に関わる実践者の中でも、この理論における主張が主流となってきている印象です。

(菅原)ご紹介いただいた理論では、行為の主体となる人やチームが持つべきマインドセットについて書かれている点が非常に参考になりました。スキルは教えることが出来てもマインドセットは、中々教えることができないので、事業開発に関わる方はぜひ読んでいただきたい理論体系だと思います。中でも、パートナーとの関係性や直面している現状に対する意思決定への姿勢や活動量を維持しつづけるための組織的な工夫などは、机上での検討に偏りがちな「0‐1」のフェーズにおける一つの方針になるものだと感じました。

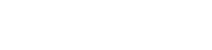

特に、「エフェクチューションの原理」では6つの要素を紹介しています(図1参照)。書籍の中では、一部検証が済んでないというただし書きの要素もありますが、過去のコンサルティング支援の経験に照らし合わせても、実効性があるものだと感じています。

図1 エフェクチュエーションの原理

図1 エフェクチュエーションの原理

事業開発を推進できる人材のマインドセット

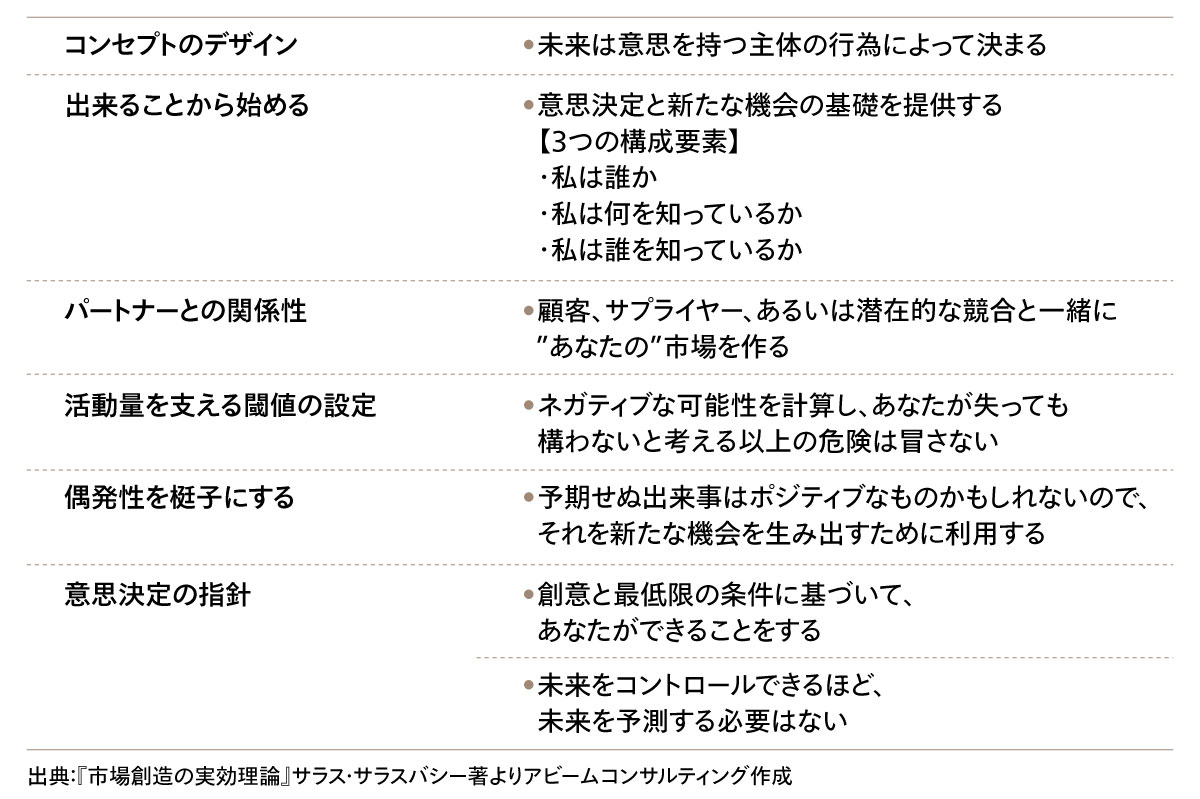

(菅原)特に、何が正解か分からない事業開発の文脈の中では、机上での理論や根拠に基づいた杓子定規な検討では、成果が出せなくなっています。環境変化に対して、臨機応変にタスクや事業をデザインしていくという考え方が適しています。(『エフェクチュエーション(市場創造の実効理論)』の中では、前者を「コーゼーション型」、後者を「エフェクチュエーション型」と定義)

(矢野)「コーゼーション型」は正解発見マインドセット、「エフェクチュエーション型」は探索行動マインドセットとも呼ばれています。日本では、正解発見マインドセットの考えが強い傾向にあるため、検討推進する人の取り組みに対して、成功する根拠(≒正解)を求めた結果、検討そのものを消してしまう様なことも多いように感じます。また、熱量のある人を教えて育てることは個人的に難しいと考えているので、いかにそういった人を「巻き込んで推進する力に変えていく」かが重要になると考えています。

(菅原)そうですね。難しいと思いますが、実際にクライアントと対峙をしていても「エフェクチュエーション理論」の考え方に上手く適用出来ている企業の方が取り組みをうまく進めているように思います。本日は、そうした行動主体で事業開発の起点を作れる人材にフォーカスをあてて話をお聞きしたいと思います。

日本企業ならではの適切な支援のあり方は何か

西洋のやり方が日本に適用できるわけではない

(矢野)日本とは異なり、欧米では、探索行動マインドセットが主流だと思います。アメリカの西部開拓時代の「フロンティア精神」は、その典型的な例かと思います。シリコンバレーを中心としたエコシステムにおけるイノベーション領域の取り組み成果は、こうした探索行動マインドセットが根底にあると思います。とはいえ、欧米の考え方がそのまま日本に適合するわけではないので、日本流のアレンジをどのように加えるかが重要です。

(菅原)正直、正解発見マインドセットを変えるにはハードルが高そうではありますが、ご紹介いただいた『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』は一つのガイドになるものと思いました。特に、「偶発性を梃(てこ)にする」「パートナーとの関係性」の要素は、特定の検討推進における出会いをきっかけに進むという点において、「場※」の重要性が高いと感じました。「Japan As No.1」と呼ばれていた時代の日本企業の取り組みは、組織内の知見をうまく活用した生産技術の高度化や新たな技術的な発展につなげることが出来ていたと思います。

-

一橋大学の野中名誉教授が書いた「知識創造企業(1996)」の中で紹介されたSECI理論において、取り組みの起点となる場の重要性について触れられています。

(矢野)そうですね。日本でも支援の方法を工夫して、発展させていくような企業もあると思います。例えば、AGC株式会社が2020年に開設した「AO(アオ/AGC OPEN SQUARE)」や、株式会社リコーが2017年に開設し、2021年にVR上でもオープンした「RICOH Collaboration Hub」が良い事例です。両社とも社内外との協創における交流やアイデアを深める、またはアイデアをカタチにするといった場を提供しています。大学の研究に基づくイノベーション創出に取り組む中では、日本企業の強みを体現してきた製造業からそうした事例をたくさん出していける可能性はあるのではと思っています。日本の製造業は「系列」などの独自の仕組みの中で形成されたエコシステムによって成果を出してきたという背景により、単純に適用するのは難しいですが、日本企業が生み出すエコシステムの力は、潜在能力を秘めていると思います。

(菅原)日本の製造業に代表される組織として一体感のある文化や価値観を背景にしているところから考えても、日本流の支援のあり方が存在するかと思います。

人材を育てる場の提供

(菅原)株式会社サイバーエージェントの「青年会議」や株式会社リクルートの「RING」の例からも、当事者意識を持ちながら自ら意思決定を重ねていくことの重要性を感じます。そうした、場数(経験の量)が経験学習においての重要になっていますが、そうした体験値を事前に学んだり、教えたりすることで補うことはできるのでしょうか。

(矢野)大企業がオープンイノベーションに挑戦する現場で見てきた経験から思っていることは、事前学習は、経験を積むことにおいて必須ではないということです。これは、賛否両論がある議論だと思います。野球の打席に立つためにスイング練習をたくさんするのは一つの選択肢ですが、それは「練習しないと打席に立てない」ということではないと思っています。

例えば、「起業において、大学院での勉強(MBA/MOTなど)は有用か否か」といったテーマが出ることがあります。大学関係者の声は、「起業したいのであれば、今すぐに起業したら良い」、反対に「勉強しないと成功はしない」という両方の意見が出ることになります。身も蓋もない結論ですが、外野がどうこう言っても、起業したい人はするし、しない人はしないという現実があると思います。結局は個人の想いの強さに帰結すると思います。

(菅原)重要なのは、挑戦させる環境を整えて、場数を踏ませることで「エフェクチュエーションの理論」の中にある「手段」の多能性を確保することが、成功の確率を高める一助になるということだと理解しました。サラスバシー教授もどちらが正しいと説いているわけではなく、打席に立つ実践とスイングを学ぶことを繰り返すことで、より早く、結果を掴むことができるということなのではないでしょうか。両方のバランスと相互連携が肝になります。(図2参照)。

図2 エフェクチュエーションとコーゼーション

図2 エフェクチュエーションとコーゼーション

挑戦する人材にとって必要な環境とはどのようなものか

主語が誰かによって、欲しい支援は異なる

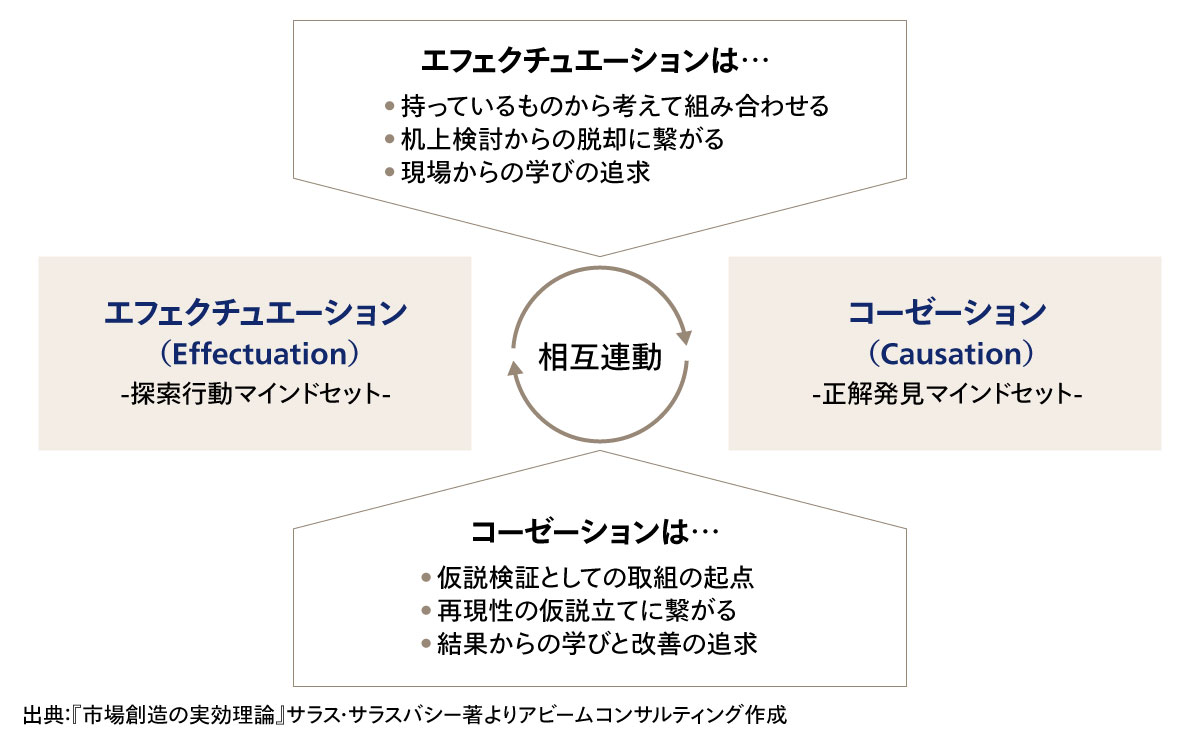

(矢野)周りの仕組みや環境をどの様に整えるかは、挑戦を側面支援、又は管理しようとする側の目線で語られることが多いと思います。結果、適切なガバナンスの必要性や再現性を高めるステージゲート(事業開発のプロセスにおいて段階的なステップを切り、承認と実行を繰り返す仕組み)の設置といったテーマが出てくることになります。主語が、挑戦する人側に変われば、何を目的にどんな行動をとりたいか、その実現のためにどんな環境が必要となるかという視点に置き換えることが出来ます。

その際に見落とされがちなのは、事業開発に挑戦する人を創業者として敬意を払うことです。スタートアップであれば明確ですが、大企業の中での新規事業でも同様であるべきです。支援者側は資金をはじめとするリソース提供などで貢献するのですが、挑戦者が向き合うのは支援者でなく自らが管理する事業の推進です。新規事業では顧客ニーズへの寄り添いを重視するのと同様に、支援の仕組みや環境こそ、支援者の都合で画一的に設計するのではなく、挑戦者に配慮したミニマルな設計(機動的で必要最低限の仕組み)にするべきです。また、挑戦者に丸投げするのではなく、積極的に支援する運用こそ、支援者側に求められていることだと思います。

「エフェクチュエーション理論」の中の「Affordable Loss(許容可能な損失)の原則」を適用すれば、必要最低限の枠組みを用意して、その領域の中で大胆に動いてもらえば良いとの解釈になると思います。これは、事業開発の不確実性のリスクを管理するために設けていたステージゲートの構造を、より機動的に運用するための工夫です。事業開発においては、その活動量が重要になるという点は広く普及していますが、それをどのように維持担保していくかが一つの論点になっています。これに対して、「許容可能な損失」という枠を定義して、その中での自由度を担保することで絶対的な活動量や実行推進スピードを高いまま維持させる仕組みを入れることです(図3参照)。

(菅原)確かに、企業側が許容できるリスクの範囲を明確に示すことで、リスク管理を実現することができます。その上で、検討チームは提示された許容範囲内で仮説検証の推進による様々な行動の結果から得られる経験学習と、経験を通じた人材の育成といった組織的なメリットの両立が実現可能だと思いました。また、そういう機動性を担保できる環境がある企業に人が集まってくるという副次効果も考えれば、取り組む意義も大きいですね。

図3 許容可能な損失の定義による活動量の担保

図3 許容可能な損失の定義による活動量の担保

組織内カタリスト(促進者)を置き、押し引きのバランスを取る

(菅原)外部から異能を取り込んで事業開発を進める場合、外部の人材が組織内部で孤立するといった問題が起こります。大企業の中でイントレプレナーとして尖がった人の支援をする経験も多かった矢野さんの目から見て、そういう対応が上手くいっている組織、チームの雰囲気やそういった場を牽引している人材の様子などを教えていただけないでしょうか。

(矢野)組織、チームという観点では、経営層からの権限移譲を受けている組織、チームの機動力や推進力が高いと感じます。難点は、その権限移譲や支援が役員の任期などで長続きしないといった弊害があることです。経営層の入れ替えなどで活動に圧力がかかり、社内調整を嫌って、推進者が退職するといった流れも少なくないです。

(菅原)役員任期は確かに大きな障害になりますね。以前、支援した企業のイノベーション組織の推進者の方は、出島の枠組みにおける活動推進を停滞させないために、役員任期問題に対応するための決裁を事前に取り付けておくような準備を丁寧にしていました。推進力を担保するためには非常に大事な対応策だと感じました。

(矢野)人材の観点では社内のイントレプレナーは、単に取り組みを押して進めるだけではなく、大局的に社内側組織との連携を図るための社内営業や根回しといった活動も非常に重要です。そういった点も含めて、組織内カタリスト(促進者)として、社内で経営層やキーマンとの調整のサポートができる管理職層や場の存在こそが、大企業内での推進における成否を握っているのかもしれません。

プロデューサー型の人材を登用するには

優遇して引き上げる

(菅原)大企業組織内でのイノベーション創出を管掌する管理職層は、先端的な取り組みを仕掛けたり、発展させたり、多くのミッションを担っています。ただ、共通的な悩みは組織としての事業推進をリードするプロデューサー型の人材が不足しているということをよく耳にします。そうした人材を多く生みだせている企業の例や取り組みあれば教えてください。

(矢野)難しいお題ですね。大学のイノベーション創出の現場でも同様に、プロデューサー型の人材供給が課題になっています。プロデューサー型人材の役割は、チームのコンセプトをまとめ、チームの不足を補い、チームのファンを作ることだと思います。プロデューサー人材の動機付けは、待遇や条件の合意ではなく、挑戦者のタレントや世界観への強い共感になると思います。挑戦の母集団を増やすためには、挑戦者が一人で全てを背負う起業だけでなく、プロデューサー人材を通じて挑戦者がチームとして起業したり、またプロデューサー自身が参画して起業したりする形に可能性を感じています。

(菅原)プロデューサー人材を生み出すというよりは、いかに想いを持った個人を見分けて、そのような人材を支援するか・舞台に立たせるかに焦点を当てる方が有効であると理解しました。個人的にもスキルとは異なり、マインドセットは、自ら培うことしかできないと感じているので、まずは、場を作るという点に力を入れて行きたいと思います。

ヒトとテーマを同時に外部から登用する

(矢野)人材を集めるもう一つの方法は、熱量があり実現したいテーマを持っている人を外部から登用することです。代表的な例は株式会社ディー・エヌ・エーのCVCである株式会社デライトベンチャーズのベンチャービルダープログラムで、社内の仕組みを広く一般に開放することでVCのようなスタートアップ投資につなげています。また、企業が副業的に外部人材を公募し、社内の新しい事業を始めるテーマの立ち上げと人材の確保を両立するといったパターンもあります。

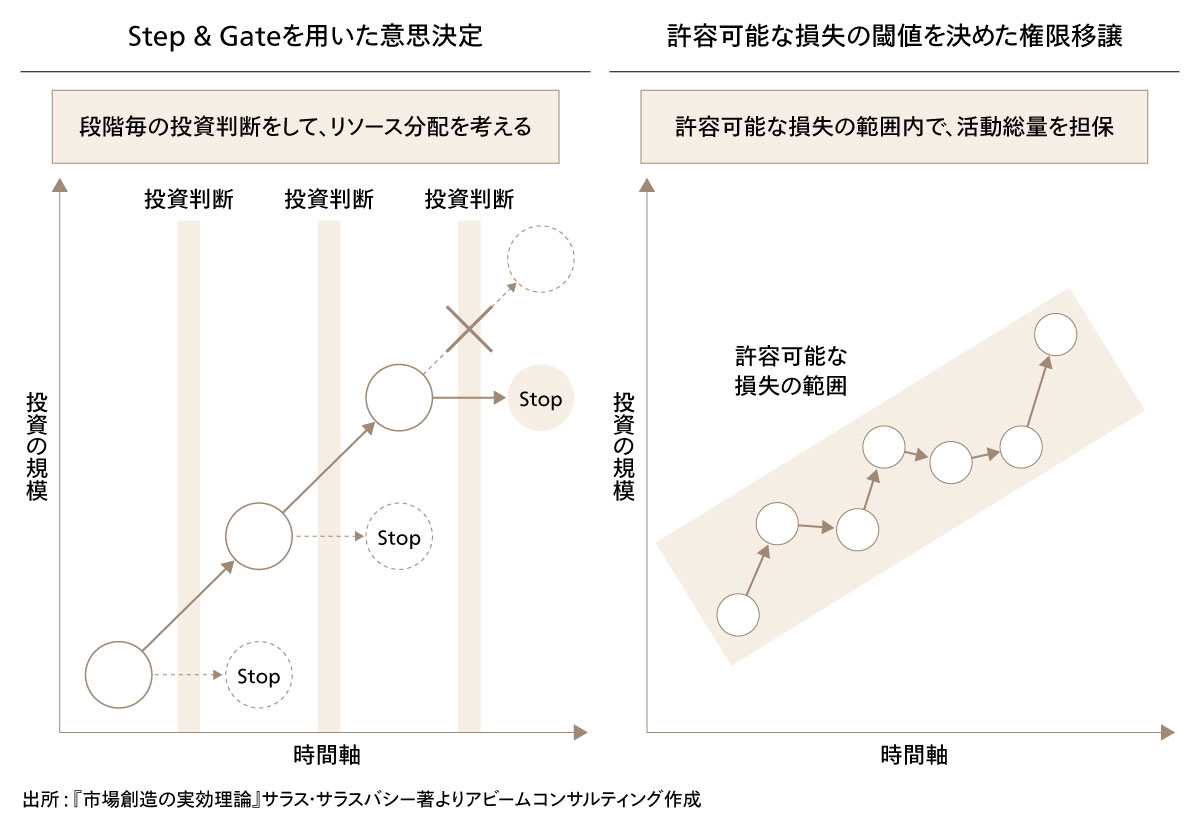

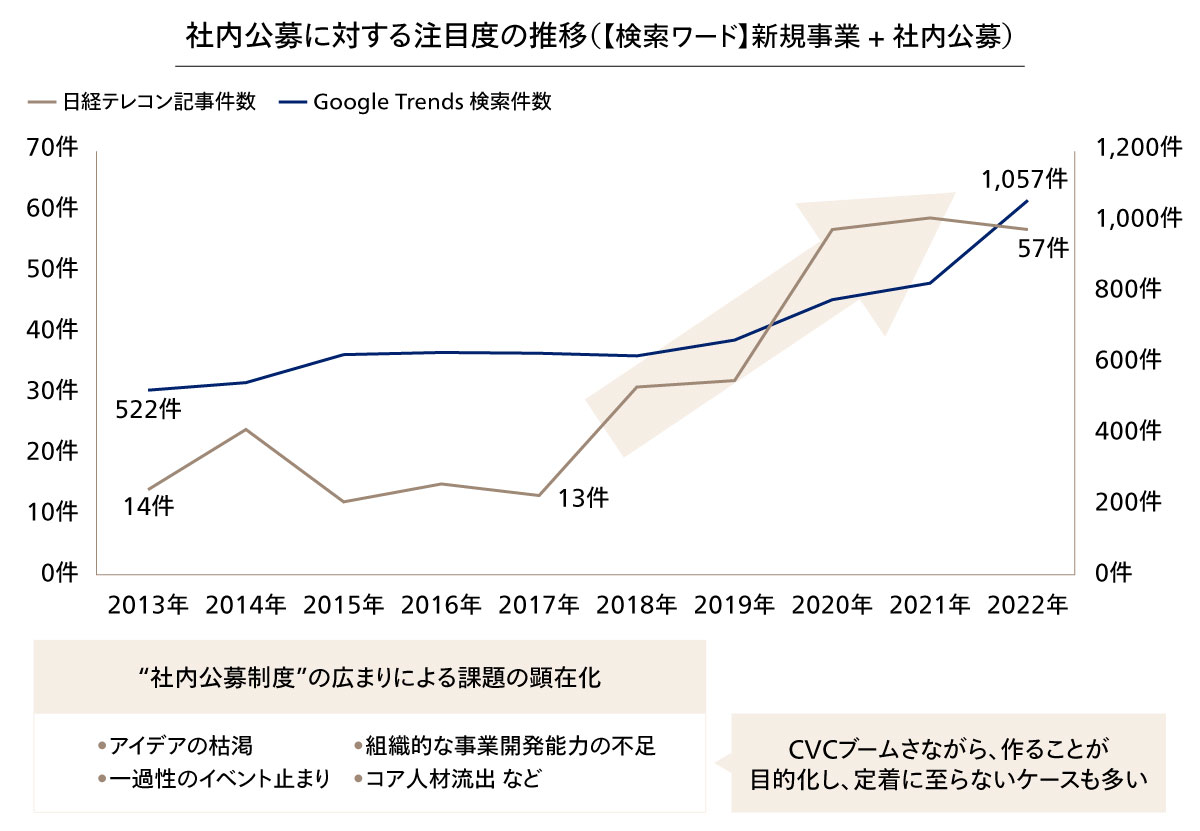

(菅原)最近は、様々な大企業が新規事業を先端で取り組む部門を設置し、別企業からの積極的な採用や新しい会社の立ち上げも増えました。他にも、自社のパーパスや投資テーマに合致した企画を外部から公募するような仕組みを用意し、集めたテーマの中から投資を決めて、自社としての採用する制度を展開している企業も出てきました。新規事業の社内公募制度といったものも昔と比べると一般化してきたように感じます(図4参照)。

(矢野)そうですね。前回のコラムで触れたアイデアが枯れる問題のように、社内の公募制度の運用だけではまかなえなくなっている部分を、外部からの人材登用などで補完するといった活動も増えていくことは必然だと思います。

図4 社内公募制度の広がりと推進上の課題

図4 社内公募制度の広がりと推進上の課題

多産多死ではなく多産に振り切る

(菅原)社内公募などの新しい挑戦を支える仕組みの中でも、具体的な推進力に変換されないと、社内のお祭り/イベントとして一過性の取り組みで終わったり、アイデアが枯れたりすることが多くなります。こうした多産を支える仕組みとして、投資先を選定したり、見極めたりすることにより、投資配分を円滑に調整する機能の整備や外部からの支援を継続するなどの工夫は必要でしょうか。

(矢野)事業の成否はステージゲートで管理せずとも、キャッシュが続かなければ自然に淘汰されていきます。見極めに一定の期間は必要ですが、良い挑戦の取り組みには都度、新しい発見があり、ファンが付き、結果としてVC投資もついてきます。まだ事業と呼べる段階ではないため、人に対する信用が投資根拠です。ただし、研究開発型スタートアップは、ニーズにたどり着くまでに長い期間が必要です。米国には政策資金の一部を選別的に研究開発型スタートアップへ付与するSBIRという制度があり、これが今のテスラ社やSpaceX社の土台になっています。これを育てるという意図をもって優遇することが、ある程度は必要なのではないでしょうか。

(菅原)前回の対談でお伺いしたように、取り組みそのものが法人化されていれば、その代謝機能も働きますが、社内の中でのプロジェクト的な取り組みの場合は、リソース配分の選定が難しい印象もあります。特に、希少性の高い人材をどの活動に配置するのかが重要な意思決定になるのだと思いますが、いかがでしょうか。

(矢野)そうですね。ただ、人の取り組みなので明確な境界が見えにくくなりますね。ある程度法人としてのまとまった単位の取り組みとして境界を明確にできない限りは、検討チームが活動範囲という示しにくいものです。ただ、人的なリソース以外には必要とするものは少ないと思うので、そこでの意思決定が大きな問題を生むことにはならいないと思います。

(菅原)確かに、自然淘汰の仕組みが前提となるのであれば、結果や成果が出ないものはあきらめて次の検討領域に自然に移行していくと思います。他の難しい判断の要素があるとすれば、活動の予算や権限をどの程度与えるかといった点でしょうか。

(矢野)検討初期段階では、予算規模そのものよりも、自由度を担保して活動量を維持させることのほうが重要ではないかと思います。スタートアップでは自らで財布の管理をするため、無駄遣いや遠回りは回避しようとします。逆に、大企業内部での事業化手前までの検討段階では予算の中での活動になるため、事業開発推進支援部門は、より少ないリソースでの運用を意識すべきです。その先の選択肢は、社内既存部署の一部とするか、社内で新設部署として独立した予算権限を持つか、資本金を手当して子会社とするか、さらにはベンチャーとして法人化した上でマイノリティ出資するかのどれかで、後者ほど創業者利益(インセンティブ)が大きくなります。その結果、成長に対する意欲が高まり、高いコミットメントを引き出すことができると思います。当事者の意向や中身に配慮しつつ、事業開発推進支援部門の意思も含め、現実的な選択肢での着地を図ることになるのではなないでしょうか。

(菅原)アイデアそのものに見切りをつけるというよりは、持っている人的なリソース配分を、検討テーマを判断しながら優先順位をつけることで、相対的に有望なアイデアが形になる多産側に意識を寄せ、相対的に優先順位の低いアイデアの自然淘汰につながるということですね。

次回のテーマ

(菅原)本日は、人材や投資といった事業開発を支えるリソースについて、議論してきました。取り組みを推進するための組織的なケイパビリティとして人材層の厚みがより重要だと改めて認識しました。その中でも、組織側が優遇することによって、支援する対象を選別することや、それらを支える考え方や経営側のサポートという、企業そのものが持っている文化なども重要になると感じました。

(矢野)そうですね。企業側から見て、どういったものを支えたいかの意思決定の連続が、一つの文化を形作っていくものと思っています。

(菅原)次回は、イノベーションを支える文化やそれを支えている要素が何かについてお伺いしたいと思います。

インサイト

- 大企業で外部を有効活用しながら、新規事業の多産多死を実現する仕組みとは① ~社内での制度・環境を整備する上でのポイント~

- 大企業で外部を有効活用しながら、新規事業の多産多死を実現する仕組みとは② ~多産を支える高い熱量を持った人材の育成のすすめ~

- 大企業で外部を有効活用しながら、新規事業の多産多死を実現する仕組みとは③ ~多産を支えるための文化と暗黙知が共有される場づくり~

相談やお問い合わせはこちらへ