今回のコラムは「大企業におけるオープンイノベーションを通じた多産多死※を実現する仕組みとは」というテーマで、ゲストとの対談を通じてノウハウやアプローチを紹介していきます。今回は、大学での産学連携や大学発のスタートアップ支援をしている矢野 勝治氏とアビームコンサルティングで新規事業開発支援に携わる菅原 裕亮が、全3回に渡って以下のようなテーマで議論します。

大企業で外部を有効活用しながら、新規事業の多産多死を実現する仕組みとは① ~社内での制度・環境を整備する上でのポイント~

-

第1回 社内での制度・環境を整備する上でのポイント

-

多産多死とは、多くのビジネスアイデアをつくり、それを実装し、その中で成功したものだけを選び抜くという考え方

-

菅原 裕亮

BizDev Mentor

はじめに

(菅原)我々が提供する共創型イノベーションプラットフォーム「Co-Creation Hub」では、企業の事業開発を支援するために、「旗を立てる」「仕組みを作る」「ヒト・チームを作る」「デジタルを活用する」という4つの考えをコンセプトとしています。

その中の「仕組みを作る」に関して、大企業におけるオープンイノベーションの経験豊富な矢野さんをお招きして、外部組織と連携したエコシステムを作っていくという仕掛けについて話を伺っていきたいと思います。

(矢野)私はこれまでアクセンチュア株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社を経て、フロンティア・マネジメント株式会社では企業のライフサイクル後半におけるターンアラウンドやM&A支援、Creww株式会社では企業とライフサイクル初期のスタートアップ間のオープンイノベーション支援に携わっていました。現在は独立し、大学の産学連携および大学発スタートアップのプレシード支援に特化した取り組みをおこなっています。

日本は、企業価値ランキング、VC投資金額、ユニコーン数などで、海外から遅れを指摘されて久しいですが、まさしく今はスタートアップやイノベーションのエコシステム構築の過渡期だと思います。そのような環境変化をチャンスと認識し、企業として活用する上で、今回のコラムが何かしらの気づきの機会になれば幸いです。

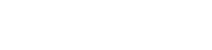

(菅原)企業の中で「仕組みを作る」ためには、組織内での制度や環境の整備、文化の醸成、組織的な知見(ナレッジ)の蓄積、投資資金や人材などのリソースの適切な配置を実施することが重要です。

特に、組織内での事業開発ケイパビリティ(組織能力)を高めるためには、以下のような複数の要素を必要とします。

-

推進を支えるマインドセットや行動様式といった企業文化

-

文化を実践する人材や組織が活躍するための仕組みや共通言語

-

事業開発の結果としての個別の取り組みや検証の現場

これらの要素は、ソフトウェアにおけるOS、ミドルウェア、アプリの階層構造と似たものと捉えることが出来ます。その上で、組織において、それぞれのレベルを整えるための環境整備が必要になると考えています(図1参照)。

図1 事業開発を促す環境因子

図1 事業開発を促す環境因子

今回は日本の大企業の組織的な特性を踏まえつつ、これらの要素をいかに整備し、どのように大企業の呪縛を超えて新しい事業の多産に取り組んでいるかについて、矢野さんのお話を伺いたいと思います。

大企業で新しい事業への挑戦が進まない課題背景

自社で取り組むことの限界

(菅原)5,6年ほど前からオープンイノベーションという言葉がバズワードとして広がったと思いますが、スタートアップとのマッチング止まりで新しい事業の立ち上がりや事業拡大といった成果に結びつかないことが多かったと認識しています。最近では再度、アクセラレーション機能(社内の事業アイデアのブラッシュアップやスタートアップとの共創を支援するための支援)が広く普及し、コモディティ化(一般化)したことで、事業開発の推進組織としての多面的な支援出来てきた一方で、まだ成果には至らないことが多いと感じます。矢野さんから見て最近の変化をどのように捉えていますでしょうか。

(矢野)オープンイノベーションがもてはやされた当初は、そうしたアクセラレーション機能が一部の当事者の挑戦を助け、イノベーションの起点づくりに一役買ったものと思います。しかしながら、その後、取り組みの進化が足踏みしてしまっているのは、活用する個々人の取り組みレベルから組織的な取り組みに向けて企業として昇華できていないことが一因です。個人的な感覚だと、当時、オープンイノベーションなどの取り組みに挑戦した組織のうち、その取り組みを継続できているのは1、2割程度と思います。当初企画を立ち上げたチームやリーダーが、その後、組織との対話や抵抗勢力との交渉などの障壁に阻まれ、企業側からのサポートを獲得しきれず、短期的に費用対効果が合わないとの組織的判断で事業継続を諦めたケースが多かったと思います。一方で、社内で取り組みを推進してきた個人は、外部に飛び足して自ら起業したり、スタートアップ企業に転職したりすることも多く起こりました。

ここ数年の傾向としては、企業がその取り組みをCVC(事業会社が社外のベンチャーに対して行う投資活動)やインキュべ―ションに進化させる一方で、公共性のある行政や大学自らが政策方針を背景にオープンイノベーション、インキュベ―ション、エコシステム構築などの座組みで取り組みを進めるケースが急速に拡大しています。企業における事業開発の選択肢は、自社で行うものだけでなく、そのようなエコシステム活用にも広がりつつあります。

(菅原)確かに、海外のスタートアップエコシステムは、複数企業が相互に交流・補完しあうことで、群として人材の流動性や挑戦を支え、単発的な機会づくりに留まらずに特定地域の活動や個社の取り組みを多面的に支援しているケースも出てきていますね。

(矢野)企業が組織として事業開発のケイパビリティを高めていくためには、取り組みを推進する中核であるリーダー・当事者が先述したような抵抗勢力などの障壁を自ら打ち破っていくような挑戦的な意識を高めることと、それを企業がコミットして中長期的に支えること(経営が当事者意識を持つこと)の両方が必要です。

(矢野)またエコシステムという観点では、米国やイギリス、フランスなどに学ぶべき点は多いと思います。昨今、日本においても大企業を中心にコンソーシアムが組成されていますが、米国では大学自らがコンソーシアムの主体となったり、また国や自治体の制度や政策としてスタートアップを含む中小企業を支援したりすることで、エコシステムの循環や代謝に重きを置いています。これらのような仕組みは、社会課題の解決の促進など、新しい挑戦の後押しという点で有効に機能しているものと思います。特に、法律などの社会制度自体の改革を伴うルールメイキングが必要になる社会課題領域では、企業主体ではなく、官学がリードを取るアプローチも、日本が望む、望まないに関わらず、中長期的に向き合うことが必要になると思います。

大企業の組織的な特徴が事業開発に理想的な環境との差がある

(菅原)一度は事業開発の取り組みを始めてみた企業が取り組みを仕組みとして定着させることが出来ないのは、なぜでしょうか。

(矢野)クリステンセン教授※の指摘する「イノベーションのジレンマ」に陥っているということだと思います。大企業が持っている組織的な特徴を分解すると、その発生のメカニズムが分かります。オープンイノベーションを効果的に進めている企業は、既存事業にとらわれず、外部企業やエコシステムを有効に取り込むことで、自社のドメインだけにフォーカスして破壊的イノベーションが起こらないようなジレンマを突破するような取り組みを、少なくとも組織上は出来ていると思います(図2参照)。

-

クレイトン・クリステンセン教授…経営コンサルタントを経て、ハーバード・ビジネス・スクールの教授に就任。著名な著作として『イノベーションのジレンマ』があり、市場で優位なポジションを持つ大企業でイノベーションが起こらず、新興の技術やアイデアを持つプレイヤーが既存の市場を塗り替えるようなイノベーションを起こすような変化を説いた

図2 事業開発に関わる組織的な特徴の比較

図2 事業開発に関わる組織的な特徴の比較

図2では、事業開発が停滞する企業と促進される企業の違いをまとめていますが、その中でも最たる違いは、投資回収の考え方です。日本企業は基本的にはデット・ファイナンス(負債による資金調達)を活用するため、比較的短期間での投資回収を目指します。一方で、欧米企業はエクイティ・ファイナンス(新株発行による資金調達)の活用が主なため、中長期目線での投資回収を想定し、短期的な活動への自由度を担保させる傾向にあります。

スタートアップを代表する創業段階では事業が軌道に乗り収益化するまでに一定時間が掛かりますが、デット・ファイナンスを用いた場合では、短期的な資金弁済の圧力に耐えられず、事業を停滞させてしまったり、成長に向けた大胆な投資に踏み切ることが出来なかったりすることが多くなります。また、日本企業の場合は、エクイティ・ファイナンスであっても、過度なマイクロマネジメントによって、意図せず短期的な成果に対する圧力を強いてしまうようなこともあるように思います。

また最近の傾向として、外部と連携した取り組みを推進できている企業は、掲げている世界観をエコシステムレベルで大きく描き、外部パートナーとの連携を継続的に進化させていることが挙げられます。個社単体ではなく、バリューチェーン全体での成長や成果を実現しようすることで、協業や互恵関係が生みだしやすい流れになっています。個社の目先の利益を追いがちですが、日本企業こそ全体最適を求めた事業推進がフィットするはずです。

(菅原)確かに、イノベーションのジレンマを乗り越えるための外部連携や投資回収の考え方など、どの観点も大企業が新しい取り組みを推進する上で直面する課題と言えます。理想的な環境に近い仕組みを提供できている企業とそうでない企業には、どういった違いがあるのでしょうか。

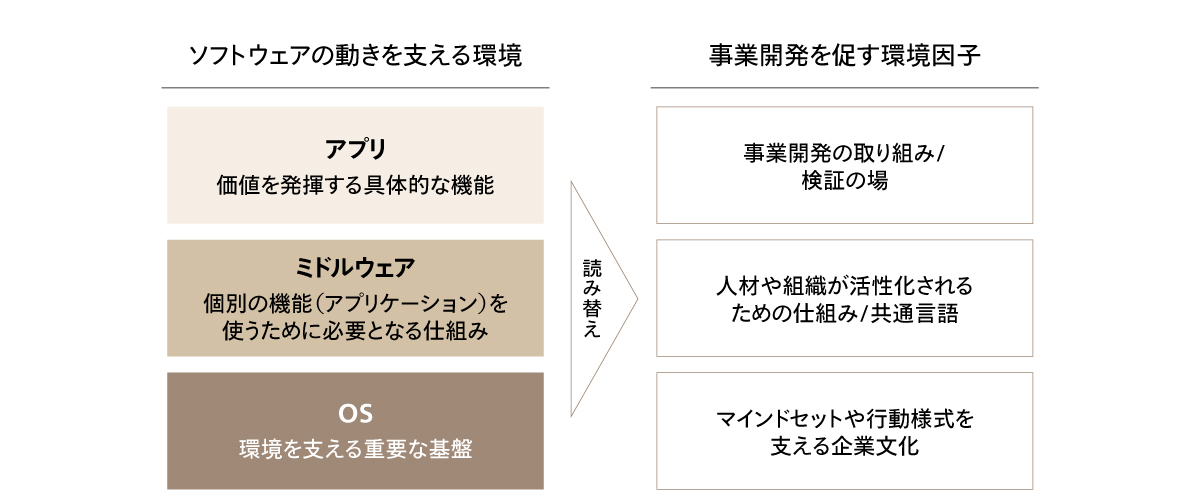

(矢野)事業開発の「0-1(探索期:事業の種となるような価値を生み出すフェーズ)」「1-10(確立期:探索した価値をビジネスとして成立させるフェーズ)」の前半においては、やはり中核を担う人材の個の力が必要になります(図3参照)。一方で、組織にはそういった個を生み出すことのできる寛容さが重要になります。理想的な環境に近い仕組みを提供できている企業は、経営層含めて挑戦に対する組織の土壌作りが出来ており、またそれを推進していく個の力を最大化できるような組織的な支援の仕組みが出来ています。企業組織の風土が、事業開発のケイパビリティとして必要な文化・仕組みの確立に大きな影響を及ぼします。

図3 事業の成長段階

図3 事業の成長段階

外部との連携に注目が集まる理由とその有用性

事業開発を支えるリーダーとチームが取り組みの推進剤になる

(矢野)先ほど、お話した個の力の重要性が顕著に出るのは、特に「0-1」の段階です。成功の定義がほとんど分からない局面で、大企業の中では、そうした新たな挑戦に尻込みするような状況も多いかと思います。そうした環境下でも強い想いを持って突破していけるような個人が持つ推進力は組織にとって非常に大きな価値を生みます。

一般的に、大企業において挑戦を得意とする人材は希少な存在です。こうした人材が内部にいないので、取り組みの推進が進まないという「ニワトリと卵」の議論をよく耳にすると思います。こうした場合、必ずしも内部登用を前提にしなくても良いと個人的には思います。そのような経営層の意向のもと、異能を外部から登用して、社内変革や出島での活動推進を行う例は増えてきたと思います。

(菅原)確かに、そうした例は増えていると思います。一方で、経営層との合意形成が出来ないまま、テーマを持って推進してしまうようなケースも発生しているようです。例えば、事業アイデアと社内人材登用などのための社内公募制度を作って取り組みを進めたものの、初年度以降は、参加者もアイデアの創出量も減少しているといったケースや、組織内の新しい取り組み推進を円滑化する仕組みとして出島を作ったものの、社内説得や調整に嫌気がさして、出島での取り組みをリードしている中核人材が辞めてしまうといった事例をよく聞きます。うまく活動を進めることのできる組織は、既存事業側と変革側の両方の目線を持って触媒的な機能を果たせる人の役割が大きいのだと思います。

(矢野)大企業においてはそういった人材はかなり貴重且つ、重要だと思います。

(菅原)その方たちは、外部の人を活用するためにも、そういった場を作り出すための内部との連携や異能を発揮するための場づくりに貢献しています。内部と外部人材の協業によって、新しい取り組みを生み出すことも一つの取り組みの方向性だと思います。

挑戦する人材が増えると社内での摩擦は増える

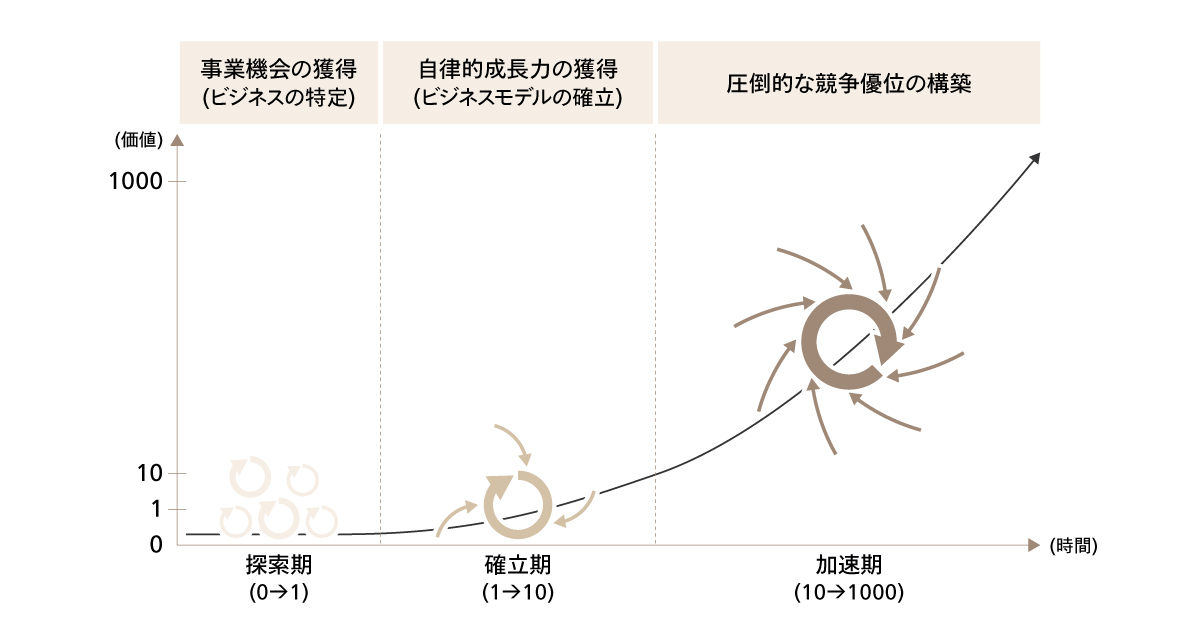

(矢野)外部を使うことの留意点としては、異なる価値観を受け入れた前提で物事を進めていくので、組織内に一定の摩擦が生まれる可能性があることです。異なる価値観を、多様性という観点で力を発揮させるための建設的な対話や共通目標の合意などの取り組みが欠かせなくなります。

(菅原)確かに、これまでは組織内で同質性の高い人同士での会話で成り立っていた前提からの大きな転換を必要とすることは間違いないです。最近、新しい取り組みを推進するためのチームビルディングや意識変革に関する相談も増えてきたように感じます。

(矢野)イノベーション領域での議論でも言われる通り、チーム内での多様性が高まると、組織として創出する成果(金銭的な価値)の平均点は下がるものの、ブレイクスルーが起こる確率が高まるのは、実感としても感じるところです。(図4参照)多くの支援リソースを持っている大企業だからこそ、イノベーションを創出するための支援の仕組みや外部人材を懐深く受け入れることのできる素地が作れるのだと思います。

(菅原)そうですね。異質なものが交わるときの摩擦はあるものの、有効に機能させるための工夫ができれば、内部的な人材の育成、同時に不足する突破力の高い人材の登用という両面でメリットを享受できるのは大きいと思います。

図4 多様性がチームのパフォーマンスに与える影響

図4 多様性がチームのパフォーマンスに与える影響

人と取り組みを支える環境を作れば組織内での挑戦が進む (多産の仕掛け)

リーダー人材が生まれやすい環境づくり

(菅原)新しい挑戦の数を増やすには、それらを推進できるリーダー人材をより多く生み出すための組織環境を整備することが必要と考えますが、いかがでしょうか。

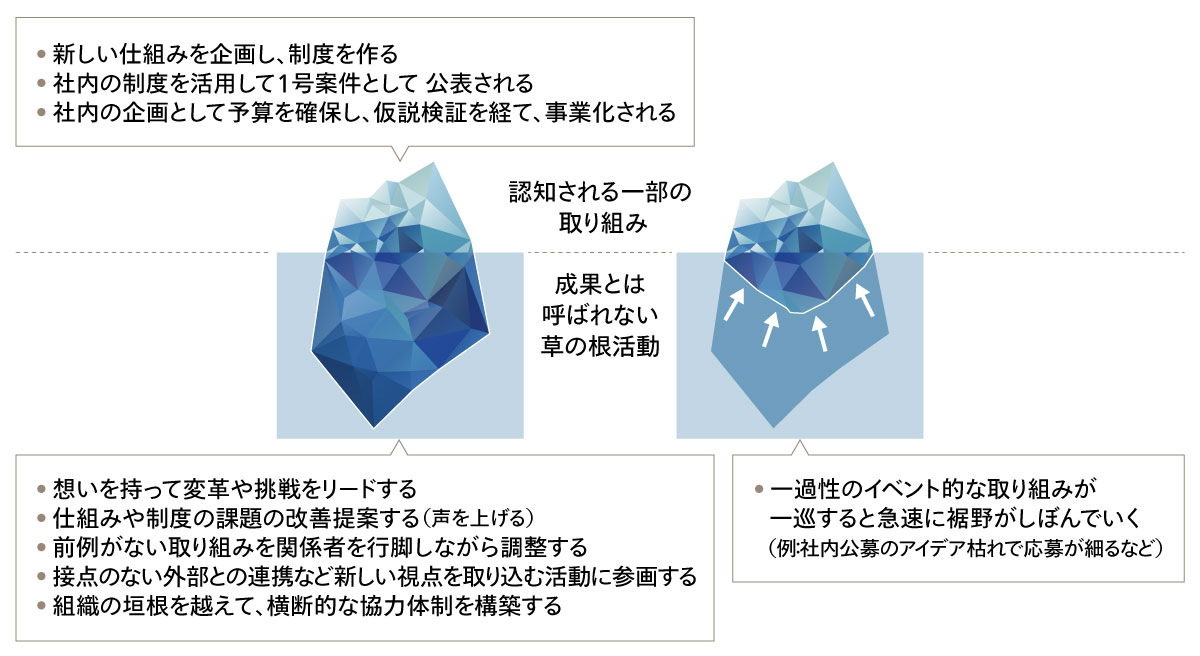

(矢野)組織として事業開発のケイパビリティの高さを示すうえでは、より多くの母集団を形成することが重要と考えています。冒頭にオープンイノベーションの活動を続けられるのは1、2割というお話をしました。その大きな理由の一つとして、アイデアの枯渇が挙げられます。「氷山の一角」という言葉が示す通り、取り組みの推進ができるリーダー人材や事業の種を増やすには、隠れた氷山の大部分を増やすことと同義です(図5参照)。

図5 認知される一部の取り組みとそれを支える草の根活動

図5 認知される一部の取り組みとそれを支える草の根活動

(菅原)そうした分母を増やす取り組みとして、どのようなものが考えられるのでしょうか。

(矢野)企業で行われるアイデアソンは数年後にはマンネリ化してしまう傾向がありますし、やはり企業内でのアイデア出しには限界があります。外部企業との共創や外部人材の活用も視野に入れることはもちろん選択肢の一つですが、組織内の人材がそうした内部環境の壁を突破していく方法もあります。例えば、積極的に組織外に出る(越境経験/越境学習をする)ことはこれまでなかった気付きを得る方法です。スタートアップや官公庁などの外部組織に出向させることで、これまでの視野では発見できなかったユーザーの充足されていないニーズや環境変化などの気付きを得て、それらをアイデア化して、挑戦に繋げていくという流れを作り出すことが出来るのではないでしょうか。

上手な企業は制度の仕組みまで踏み込んで変える

(菅原)取り組みを推進するリーダー人材を活用・維持するための仕組み作りも必要ではないかと考えます。

(矢野)おっしゃる通りで、それらのリーダー人材の熱量を失わせないように、適切なモチベーション管理が必要となります。その一つの方法が、インセンティブ設計です。既存のドメインと離れたような、内部の人材では対応できない未知の領域での事業拡大や推進については、個人に還元されるような仕組みが必要と考えています。具体的には、事業化の資金提供や分社化した場合はマジョリティの持ち株を与えるなどです。

(矢野)また、新たな取り組みを一プロジェクトではなく、一事業もしくは企業/法人として扱い、当該人材を事業オーナーもしくは社長として扱う仕組みを作るなどの枠組みが必要になります。そうした新しい枠組みによって当事者意識も醸成されますし、本質的な原動力になるはずです。

(菅原)ここまで仕組みを整えるとリーダー人材の市場価値も高まり、企業内で維持が出来ないのではないか、という懸念を持たれる方もいるかもしれませんが、個人の市場価値向上もインセンティブの一環と捉えるものでしょうか。

(矢野)はい、新しい取り組みを推進するうえで、企業は一定人材の流動性を許容することも必要であると考えています。そのように懐の広い会社であれば、OB/OGとして人材が帰ってきてくれる可能性も十分にありますし、少し大げさな表現になるかもしれませんが、それが出来ない企業や、短期的な自社のメリットに固執し、長期的な目線で人材に投資出来ない企業は淘汰されていく可能性すらあると考えています。

次回のテーマは「多産を支える高い熱量を持った人材の育成」

(菅原)今回は、事業の仕組み化を支えるための「仕組みづくり」についてお聞きしました。仕組みや環境を整備することで、「0-1」や「1-10」の前半を支える重要なコア人材やリーダーの輩出を支えるということは理解いただけたと思います。次回は、そうした人材を含めた組織のリソースとその配分について触れたいと思います。

(矢野)ありがとうございました。

インサイト

- 大企業で外部を有効活用しながら、新規事業の多産多死を実現する仕組みとは① ~社内での制度・環境を整備する上でのポイント~

- 大企業で外部を有効活用しながら、新規事業の多産多死を実現する仕組みとは② ~多産を支える高い熱量を持った人材の育成のすすめ~

- 大企業で外部を有効活用しながら、新規事業の多産多死を実現する仕組みとは③ ~多産を支えるための文化と暗黙知が共有される場づくり~

相談やお問い合わせはこちらへ