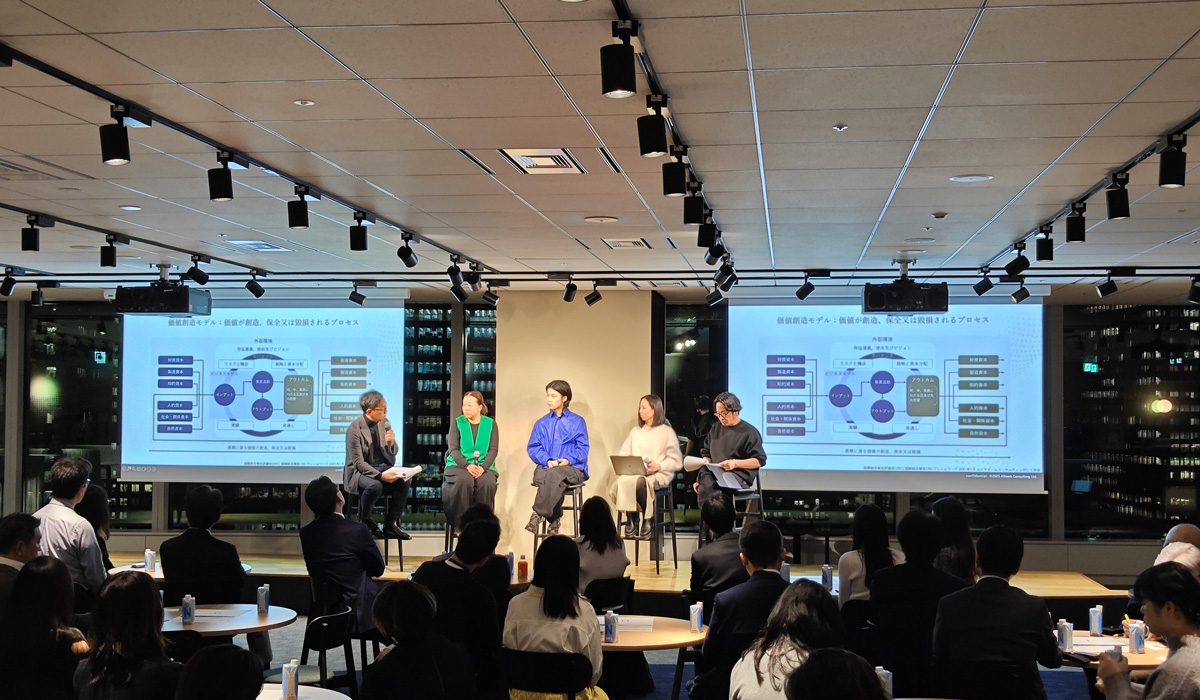

2025年2月18日、アビームコンサルティングでは「これからの時代の経済の原動力※1」として注目を集めている「アート」や「クリエイティビティ」について、第一線で活躍中のアーティストやイベントの主催者を招き、「How can we create future value from Japan? アーティストの視点から考える、『日本発』の価値創造」を開催した。

今、日本企業は、押し寄せるグローバリズムの波の中で、新たな価値創造に向けてさまざまな課題に取り組んでいる。デジタル化による市場と経済の劇的な変化に加え、人口減少や自然災害リスクへの対応など、私たちを取り巻く状況は決して易しいものではない。だが一方で、日本の文化や価値観はユニークで創造性あふれるものとして、海外から高い評価を受けている。

本イベントでは、アートの側面からいかにこの「日本発」に迫り、そこから生まれた成果をどのように世界に発信していくべきかを考察。

ゲストとして、自ら手がけた詩や批評などのテクストをもとに、絵画や映像、インスタレーションを始めとした多彩な活動を展開している布施琳太郎氏、身近な自然や生活環境にインスピレーションを得て主にガラスを用いた制作を続け、海外での活動も多い佐々木類氏の2名のアーティストを招待。また、布施氏、佐々木氏との協働も多く、アートプロジェクト「MEET YOUR ART」の代表でもあるエイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社 代表取締役 加藤信介氏、共同代表古後友梨氏とアビームコンサルティングCreativity Teamリーダーである小山元という、それぞれ異なるバックグラウンドを持つ5名によるセッションが行われた。

会場では布施氏によるパフォーマンスや佐々木氏のガラス作品を用いた対話など、集まった参加者は多くのインスピレーションを得るとともに、アートとビジネスの関係について思索と交流を深める時間となった。