世界的にISO 20022の導入が進む中、企業と銀行は単なる制度対応に留めず、今後のデータの標準化やその活用を進めていくことが成長のためにも重要であると考えられる。

特にM&A後のPMI(Post Merger Integration、経営統合プロセス) やサプライチェーンといった、異なる企業間のシステム統合やデータ連携をはじめ、AI活用や処理の自動化を考える上で、データ標準化は大きな役割を果たす。

本インサイトでは、銀行の顧客対応・企画部門や企業のCIO、CFOなどを対象に、データ標準化の重要性と効能を解説し、企業・銀行がデータ標準化を通じて業務効率化を実現する方法を探る。

ISO 20022対応を制度対応で終わらせない ~企業・銀行に求められる「データ標準・データ整備」の重要性~

- 銀行・証券

-

渡部 拓也

Director -

Rei Kubo

Senior Manager

1 はじめに

2024年現在、SWIFT(国際銀行間通信協会)や世界各国の地場決済でISO 20022の利用が始まっている。ISO 20022とは、金融業界で使用される通信メッセージの国際標準規格であり、異なる金融機関やシステム間で標準化されたフォーマットを使用することでデータ交換の効率化を図ることができる。これにより、企業から銀行への送金依頼のデータや銀行間の決済データが標準化される潮流が出来つつある。

この潮流は、銀行だけではなく企業としても世界標準や業界標準を利用した「データ標準化」について見直す良い機会である。データの標準化は、多くの企業・銀行で経営課題の一つとなっているAIを使ったデータ分析や業務効率化につながる施策になると考えられる。

そこで本インサイトでは、企業・銀行向けのISO 20022対応、PMIの実績、AI導入支援、貿易分野のデジタル化支援など、アビームコンサルティングの知見・実績を踏まえてグローバルにおいての「データ標準化」の効能を改めて見直す。

2 現状と課題

まず、企業と銀行の動向の中から、「データ標準化」に関連が高い取り組みを取り上げる。

企業の現状と課題

よくある経営課題

経営者はさまざまな経営課題を抱えているが、本インサイトのテーマである「データ標準化」の観点では「事業基盤の再編」「物流の効率化」が特に関連する課題と言える(図1)。

図1 経営課題の一例

図1 経営課題の一例

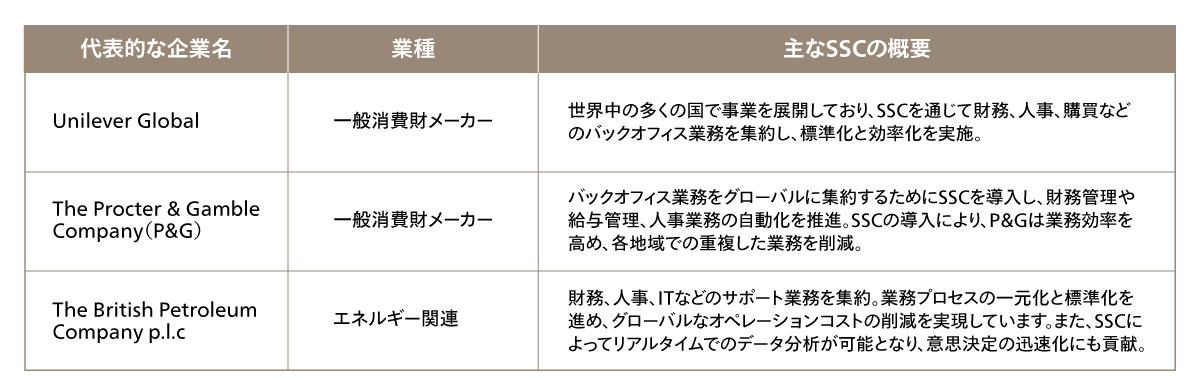

事業基盤の再編には、分割・事業譲渡、他企業との株式交換などがあるが、中でも事業の拡大のための代表的な手法がM&Aだ。グローバル企業は自社の成長の過程でM&Aを行うが、グローバル企業ほどSSC(Shard Service Center)化を進めており(図2)、PMIの一環として、買収した企業との業務一体化の検討と実施がM&Aごとに行われる。この時、業務一体化の観点で重要なのが、買収した企業と買収された企業のそれぞれが、どのようなデータをどうやって管理しているかだ。このギャップが大きいほど、業務一体化に多くのリソースを費やすことになる。

図2 代表的なSSCの事例

図2 代表的なSSCの事例

物流の効率化の観点で、国内外のサプライチェーンの動向をみると、品質面、価格、デリバリースピード、地政学的リスクなどを考慮して、合理的な取引先の選択が行われている。

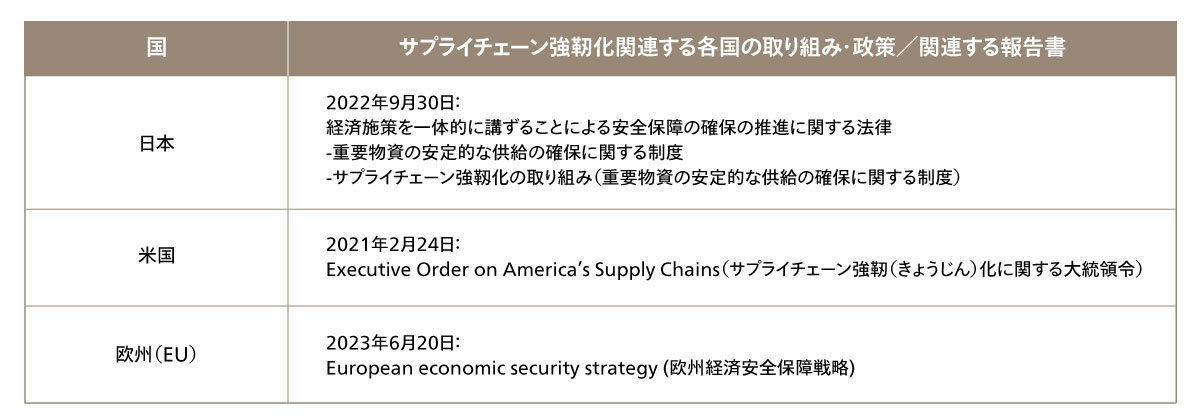

こうした取り組みは「サプライチェーンの強靭化」とも呼ばれ、各国の政府も強化策が急務と捉えている(図3)。日本においては、企業グループが相互に密接な関係を持ちながら商取引を行う「系列」に依存したサプライチェーンから、前述の通り政府の働きかけもあり、調達のローカル化を急ぐ姿勢が見られる。系列での供給から脱却するためには、系列外の企業と取引情報を円滑に交換できる必要がある。ここでも重要になるのは、双方がどのようなデータ交換により取引を行っているかだ。

図3 サプライチェーンの動向 ~政府からの働きかけ

図3 サプライチェーンの動向 ~政府からの働きかけ

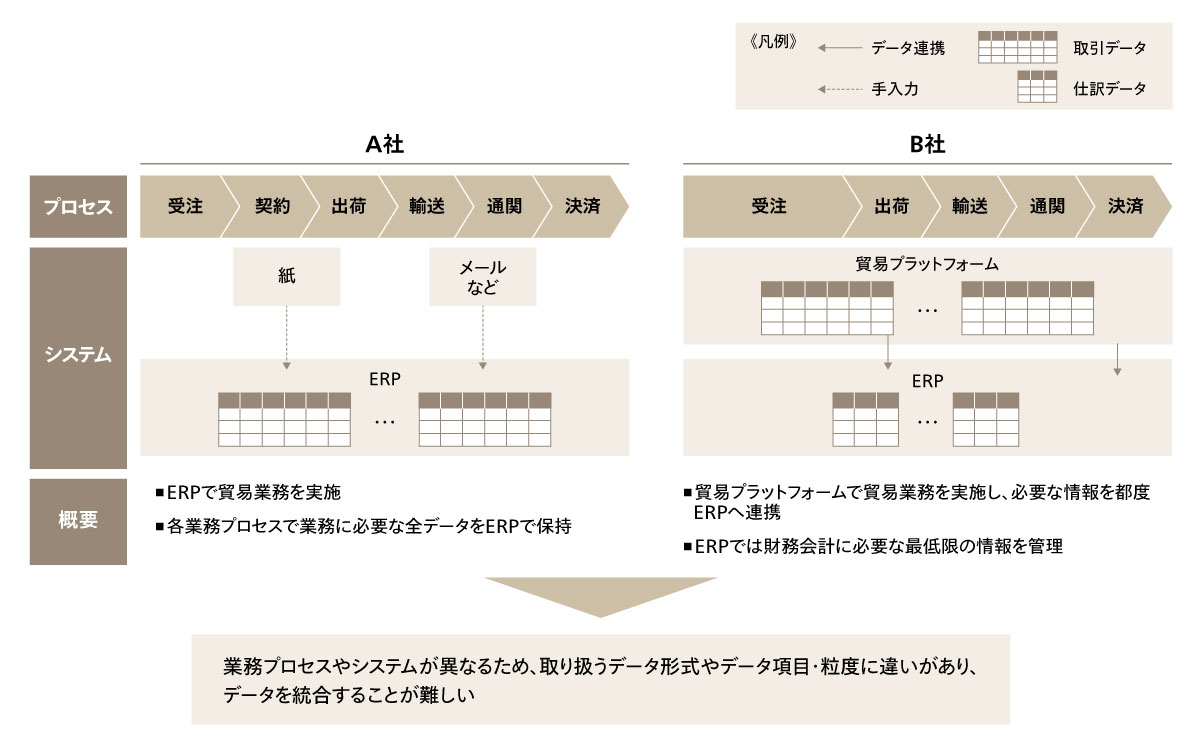

M&A後のPMIの課題

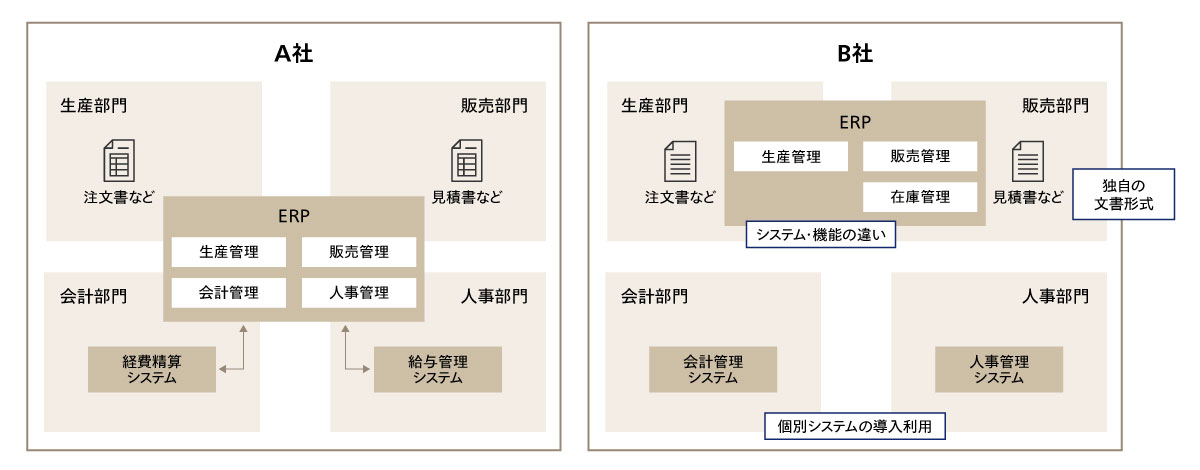

M&Aを行う企業とM&Aにより統合される企業は、業務慣習が異なっていることがほとんどである。両企業が偶然同じERP(基幹システム)を使っていたとしても、ERP外で行っている業務やアドオンした機能、周辺システムなどに差異があるケースも少なくない(図4)。

図4 企業ごとに業務・システムが異なる例

図4 企業ごとに業務・システムが異なる例

業務の統合には、業務プロセスや使用するデータのフォーマット・項目、データを処理するシステムなどについて、調査、方針検討、統合を行う必要がある。

当社の多数の支援実績の中でも、M&A後の業務プロセス・データの統一化に向けた改善支援の例はよくある。その中でも、ERPや周辺システムの統合を選択するケースは多くみられるが、このシステムの統合にはデータの粒度や必要項目に差異があると、移行データの作成や追加開発などに時間と労力がかかる(図5)。

図5 データ統合の難点

図5 データ統合の難点

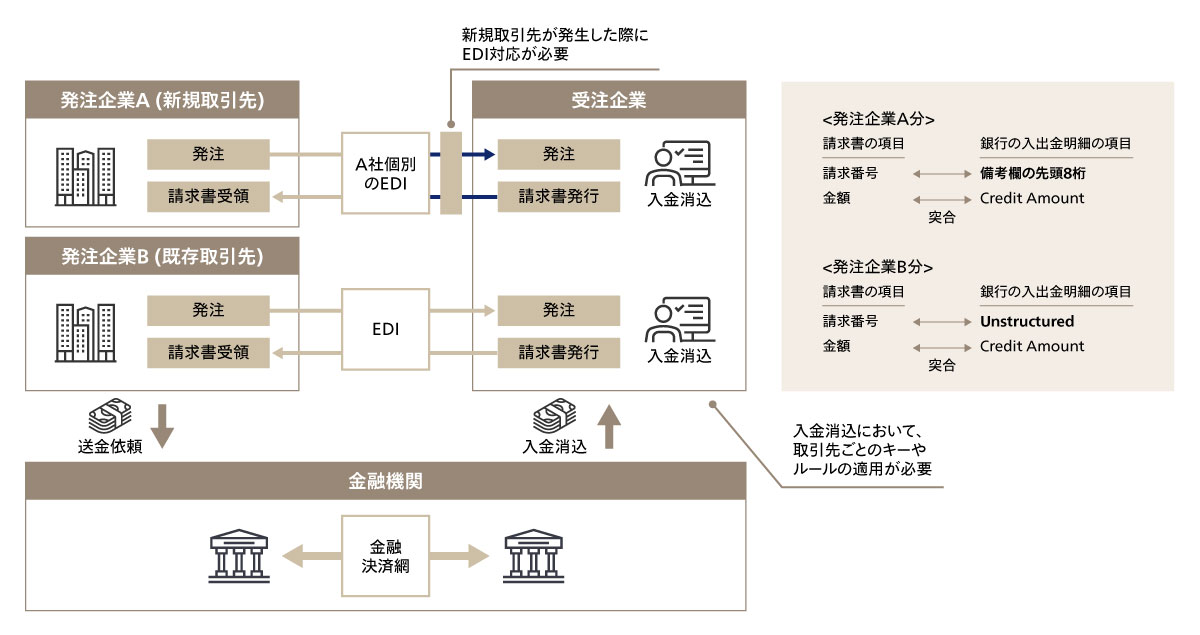

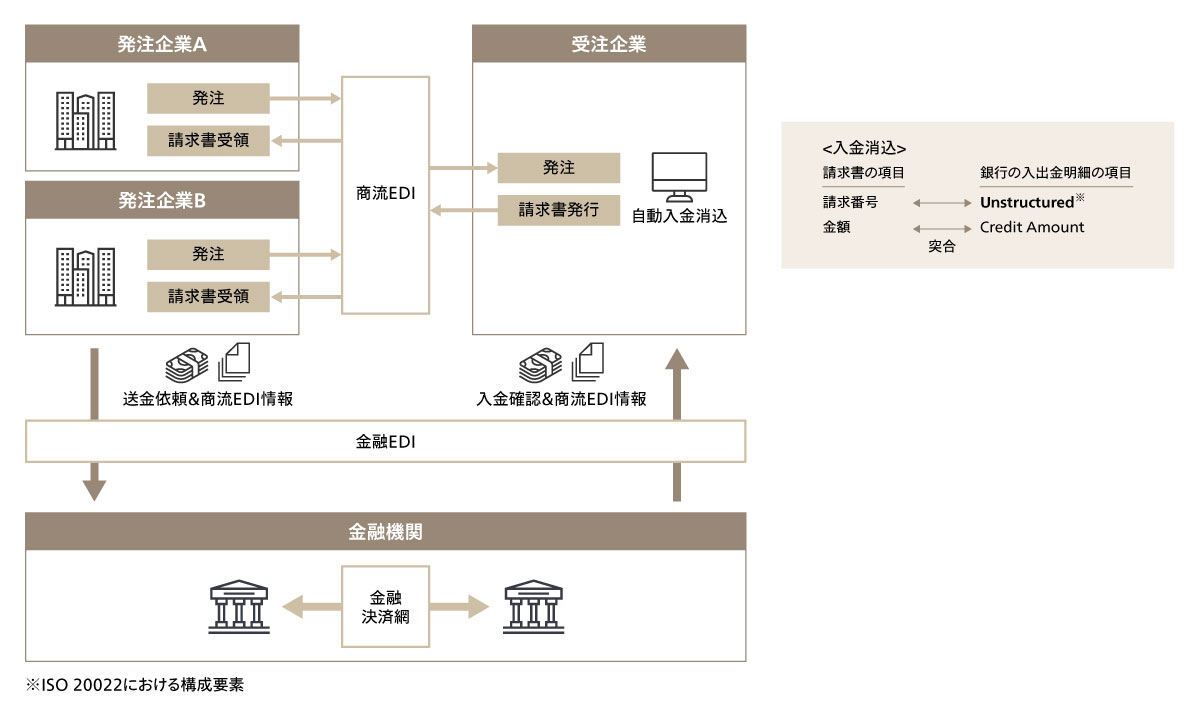

サプライチェーンの課題

日本国内においてEDI(Electronic Data Interchange、電子データ交換)は、流通BMS※1、ECALGA※2などの業界標準をもとに、大企業を中心とした個別のサプライチェーンが存在している。EDIとして業界標準が整備されているものの、各サプライチェーンがつながっているわけではない。また、EDI以外に請求方法や入金消込のルールも異なる。

これにより、新たな取引先との取引から決済までの一連の業務をスムーズに行うことが難しくなっている(図6)。

政府などがこれらの個別のサプライチェーンを解消する仕組みとして、中小企業共通EDI※3や次世代取引基盤を検討しているが、当社が経済産業省から受託した調査結果※4から見えるように、海外事例と比較すると道半ばと言える。また、日系企業は独自の取引慣習を海外でも実施しているケースが散見される。日本におけるこれらの状況は、規制などの強いエンフォースメントや対応することによるインセンティブが弱いといった理由から浸透が進んでいないと考えられる。

海外においては、EDIとしてUN/EDIFACT※5が欧州、アジアを中心に浸透している。

また、請求にはPeppol※6、決済にはISO 20022の特定の項目やRequest to pay※7 / Direct Debitなどを活用して消し込みの自動化を図っている。特に欧州ではPeppolやISO 20022の利用は規制として対応を求められているため、広く利用されている。

図6 新たな取引先ができた際に必要な対応

図6 新たな取引先ができた際に必要な対応

※1 流通BMS: 流通ビジネスメッセージ標準は、消費財流通業界で使用されるEDI(電子データ交換)の標準仕様であり、メーカー、卸売業者、小売業者間の情報交換に利用される。

※2 ECALGA: Electronic Commerce ALliance for Global Business Activityは、企業間のビジネスプロセスをシームレスにデジタル接続し、業務効率を向上させることを目的として策定されたEDIである。

※3 中小企業共通EDI: 中小企業向けに設計されたEDIで、FAXに代わる新しい受発注の仕組みとして、簡単・便利・低コストを実現することを目的としている。中小企業共通EDIは、UN/EDIFACTをベースにしているため、国際的な取引にも対応できる柔軟性を持っている。

次世代取引基盤: https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/digitalization/index.html

※4 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業 (企業間の受発注・請求・決済ワンストップ化に係る先進的国内外実態調査): 000711.pdf (meti.go.jp)

※5 UN/EDIFACT: United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transportは、国際的に合意された電子データ交換(EDI)の標準である。異なるコンピュータシステム間で構造化されたデータを電子的に交換するための規則、ディレクトリ、およびガイドラインを提供する。

※6 Peppol: 電子商取引のための国際的な標準フレームワーク。企業や公共機関が標準化された形式でビジネス文書の交換が可能であり、特に請求書の交換に利用されている。

※7 Request to pay(Request for pay): 地域によってはRequest for payと呼ばれている。

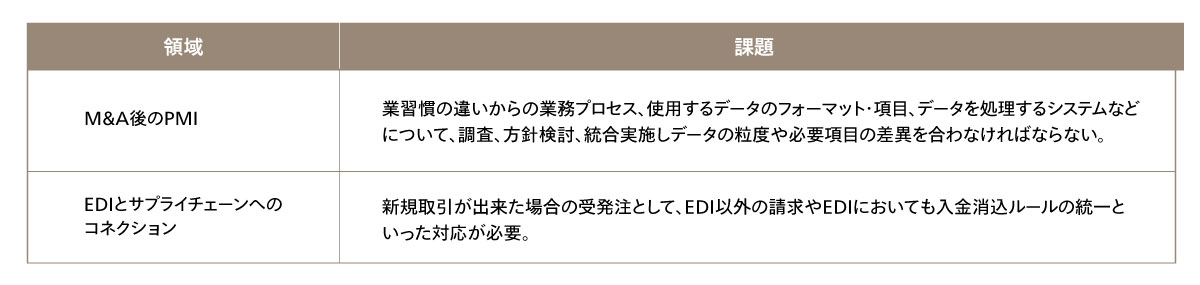

本章の課題を以下にまとめる(図7)。

図7 企業側の課題の一例

図7 企業側の課題の一例

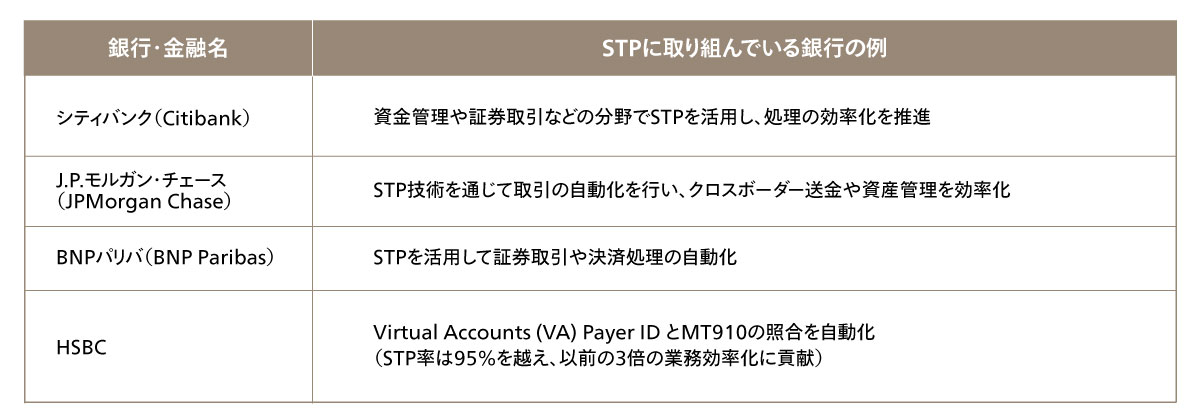

銀行の現状

以前より、銀行は企業からより安く質の良いサービスを求められている。実現に向けては、人的リソースに依存しないサービス提供の割合をいかに増やすかが、論点の一つと考えられる。

これは、人的リソースが関わる部分がボトルネックとなり、取り扱える業務量が人的リソースに依存するからである。仮に、従業員を増やせば人件費の総額が上がり、それを商品にコスト転嫁した場合は商品の価格が市場価格と合わなくなることもある。また、人口が減少傾向にある国や地域では、従業員を増やすこと自体が難しい場合もある。

銀行の特に決済や貿易金融分野では、システムによる自動化(STP、Straight Through Processing)を目指し、効率化に取り組みつづけている(図8)。この自動化に重要なのは、企業が銀行の想定通りにデータを渡せるかどうかだ。

図8 その他STPに取り組んでいる銀行例

図8 その他STPに取り組んでいる銀行例

銀行の課題

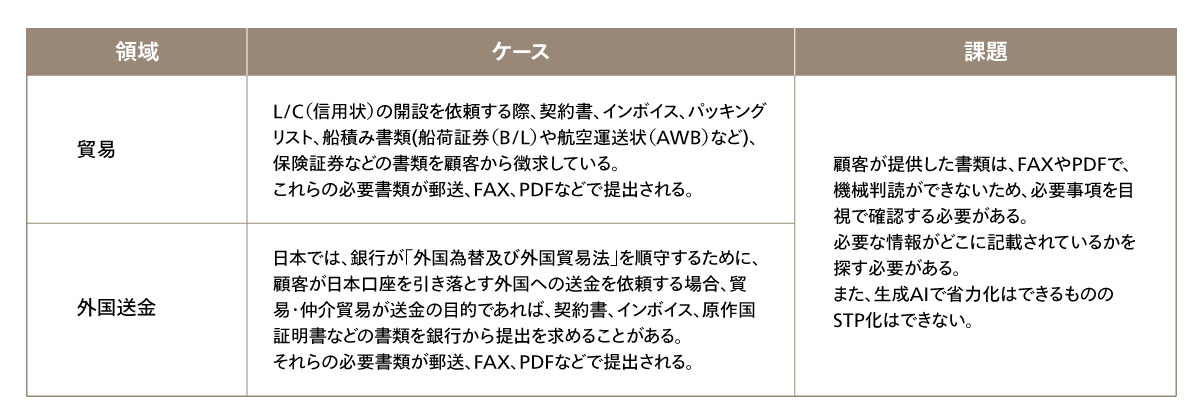

STP化を取り入れて人を介さない業務の実現が求められるが、これには課題もある(図9)。

図9 STP化の課題の一例

図9 STP化の課題の一例

近年ではOCRやAIによるデータの判別はできているものの、定型化されていないフォーマットのデータをAIが解析しても、現時点ではその結果を人で判断する必要があり、処理の自動化が難しい。

3 企業と銀行の方向性

企業の方向性

M&A後のPMIや新たな取引先と迅速にビジネスを進めていくためには、相対する企業とすぐに情報連携ができることが重要である。情報連携を実現するには、連携するデータとデータの取り扱いに着目する必要がある。

サプライチェーンについては、特に海外では、標準を意識したシステムの整備が必要だと考えられる。

データ標準の利用

決済ではISO 20022、請求ではPeppol、EDIではUN/EDIFACTが標準となりつつあるが、多くの企業が「現状うまくいっている」「投資対効果がたたないから、手作業のままで業務を続ける」などの観点から、独自仕様のまま使い続けるケースが散見される。

より機敏な企業を目指すためには、データ標準の利用、後述する機械可読データへの整備を進め、他社との接続性が高い経営基盤の構築が必要である(図10)。

これにより、PMIでは同じデータ標準のためデータの親和性が高くなり、PMIに関わるタスクを減らすことが可能である。また、サプライチェーンでは同じ標準を利用する新たな取引先とすぐに取引を開始することができる。

図10 データ標準の利用イメージ

図10 データ標準の利用イメージ

機械可読データへの転換

取引各社でフォーマットが異なる注文書や請求書など、非定型の紙資料やPDFデータを用いて業務を行っている場合、まずは機械可読データへの転換を行わなければ効率化は図れない。このようなケースへ対応するため、多くの企業の経営アジェンダにAIの活用が挙がっている。しかしながら、AIであっても非定型の資料のように、どこに何が書かれているのかが判別できないなどといったデータ側の制約がある場合、生成AIを活用してもAIへの学習や業務担当者による確認が必要となり、効率的に業務を行えているとは言い難い。

中長期的な視点での経営効率化には、AIがアシスタントではなくエージェント※8として業務を担えるよう、データ標準の利用に向けてシステムを変革していく必要がある。

これにより、AIと人で作業するスタイルから、AIが作業するスタイルへの転換が期待される。

※8 エージェント:特定のタスクや目的を達成するために設計されたソフトウェアプログラムやシステムのことを指す。AIエージェントは、「自律性」、データの内容変化から適切な行動をとる「適応性」、他のAIエージェントと情報の共有や共同作業を行える「協調性」、目標を達成する「目標指向」などの特徴を持っている。

銀行の方向性

銀行としてSTP化率を向上させるためにも、データ標準の利用や機械判読可能なデータに転換し、AIが読解できる状態に整理する必要がある。

昨今のAIの進化を踏まえて、データ整備を行う銀行や各部門の業務の一部をエージェント型のAIに切り換える構想を持つ銀行も見られ、こうした動きを加速させるためにもデータサイエンティストの雇用もしくはAIデータが活用できる人材の確保が各銀行で急務となりつつある。

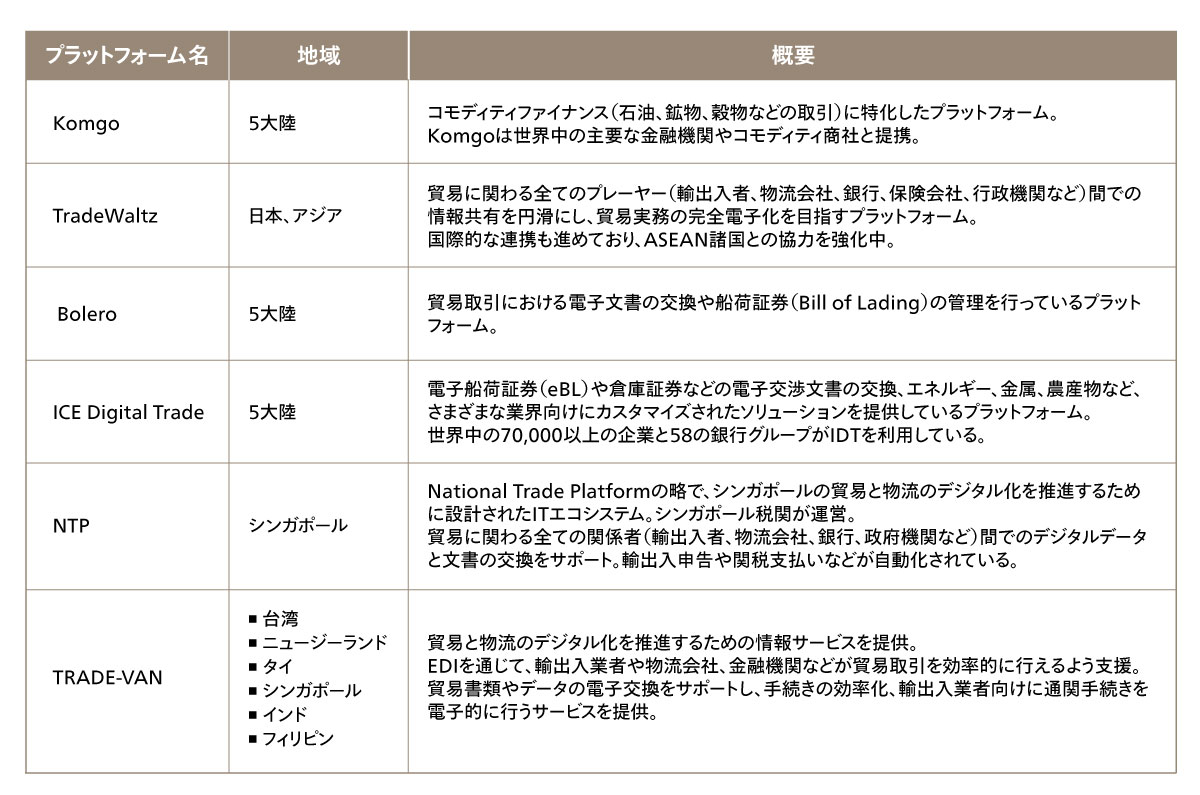

貿易分野のデータ標準の利用

送金ではISO 20022によりデータ標準化が進む一方、銀行も関わりのある貿易のデータ標準化はまだ発展途上と言える。

しかしながら、Komgo、TradeWaltz、Bolero、シンガポールのNTPなど、標準的なデータ形式やプラットフォームの積極利用により、データ標準化や機械可読データへの転換を行う方向に向かっていくと考えられる(図11)。

図11 主要なトレードプラットフォーム

図11 主要なトレードプラットフォーム

4 まとめ

ISO 20022を制度対応として対応した企業や銀行も多いと思われるが、自社や自行のデータの標準化を行うことで、より効果的なAIの活用や処理の自動化を実現でき、俊敏な企業・銀行に転換できる可能性があることを本インサイトでは述べた。

ここで紹介した例以外にも、企業・銀行ではまだ標準化すべきデータ形式があると考える。既存の標準データの積極活用とともに、標準が存在しない領域においては関係機関への働きかけ(法整備を含む)などを行っていくことも重要である。

企業は各国などの法律を準拠しつつ、自社だけではなく銀行・他社の状況を鑑みながら社内の業務プロセスとデータの標準化を進めていく必要がある。

また、銀行は銀行へ依頼する企業側がデータ標準を利用していることで効率化を図れる。企業も銀行に標準化されたデータを提供することで、迅速かつコストメリットを享受できる可能性がある。

企業・銀行が相互にデータ標準の利用を強化し、発展につながることが重要である。

この取り組みを進めるには、企業・銀行・関係するプラットフォームといった関係者が多いこと、多種多様な業種・業務の知見など高度な専門知識を持った部隊の協力が必要不可欠となる。アビームコンサルティングは、「ITデューデリジェンス支援サービス」「ビジネス デューデリジェンス」「M&Aを成功に導くPMI支援」など包括的なコンサルティングサービスを提供している。今回、本インサイトで取り上げたデータの標準化に取り組む際には、ぜひ当社にご相談いただきたい。

相談やお問い合わせはこちらへ