こうした状況を踏まえ、日本では、経済産業省が中心となり、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定され、成長が期待される14分野が定義されている。また、20兆円(1,400億円米ドル)規模のGX推進法が策定され、GX領域のイノベーションを加速させようとしている。

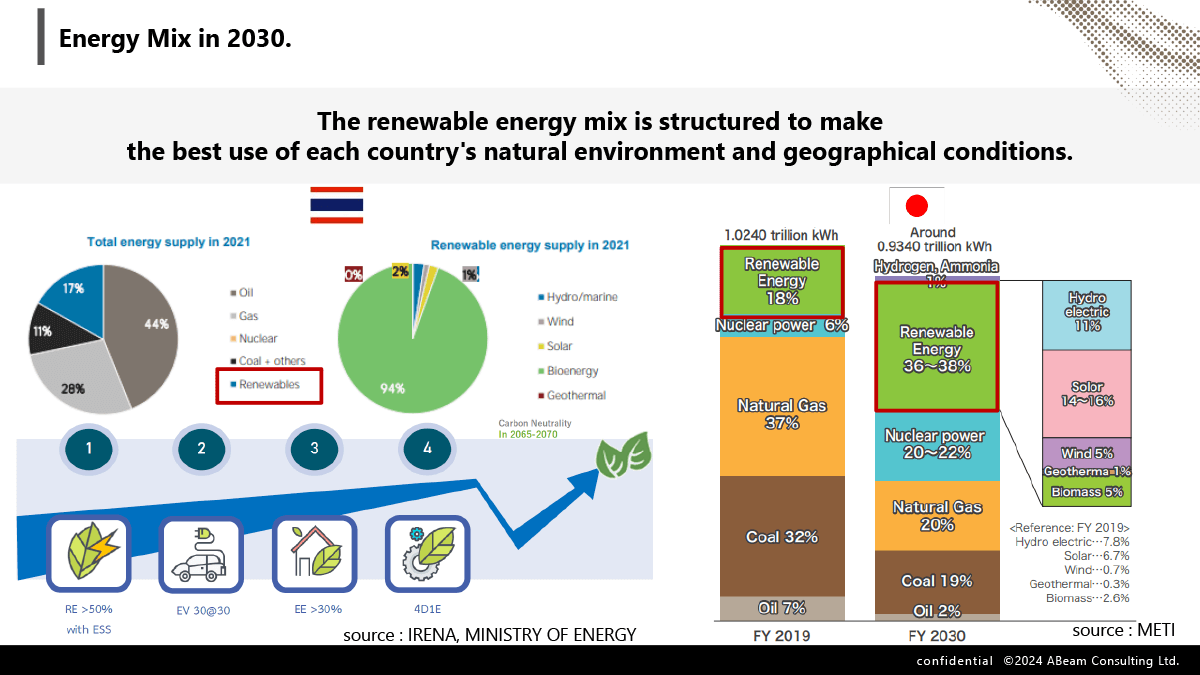

タイのエネルギー省が公表した「タイにおけるカーボンニュートラルに向けたエネルギー政策」によると、2065~2070年のカーボンニュートラルに向けての国家エネルギー計画の枠組みが示されている。その中では、電力貯蔵システム、いわゆる蓄電池も用いて再生可能エネルギーの供給を50%以上とする目標が掲げられている。また、2018年以降、バイオ・サーキュラー・グリーンの「BCG経済モデル」を通じた「タイランド4.0」の実現を目指している。この経済モデルは、タイの特徴であるバイオマス発電と同時に、農作物を原料にバイオテクノロジーを応用して、バイオ燃料、バイオプラスチック、バイオ化学製品など付加価値の高い製品を創り上げる方針が検討されている。

自国の強みを活かした経済成長を伴う脱炭素の取り組みについては、日本も非常に学ぶことが多く、また民間事業者にとっては、事業機会にもなりえるだろう。