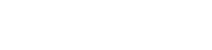

市場が成熟又は、停滞している中で新たな競争力を発揮するために、新規事業領域を見出すということを課題に掲げている企業が多いと思います。日本企業が直面している課題は、これまでの成長を支えてきた事業とは異なる領域で、事業の成功への道筋が見えないということではないでしょうか。特に、新規事業創出にチャレンジしている皆さんが実感しているものと思います。そうした傾向は弊社が実施した新規事業に関する実態調査の結果にも表れています。

新規事業はどういった領域でやるべきか?

- 新規事業開発

-

菅原 裕亮

BizDev Mentor

大企業の新規事業における、ビジネス領域探索のポイント

大企業におけるイノベーション創出の課題を、ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授はその著書『イノベーションのジレンマ』で、下の5つと表現しています。

-

企業は顧客と投資家に資源を依存している

→解釈:新たな事業推進のリソースは、既存の事業における収益性とのトレードオフの関係にあり、機動的なリソース獲得が難しい -

(現状の)組織の能力は(新たな環境における)無能力の決定的要因になる

→解釈:現状の競争環境に最適化(無駄のない)されているため、新しい/未知の領域に対応できる余地が乏しい -

技術の供給は市場の需要と等しいとは限らない

→解釈:既にある市場への製品・サービスの提供といった供給者目線での対応が事業プロセスだと勘違いする -

存在しない市場は分析できない

→解釈:意思決定において、既存事業における評価軸や観点で優劣判断をしようとして、身動きが取れなくなる -

小規模な市場では大企業の成長ニーズを解決できない

→解釈:立ち上がり始めた事業の規模は小さいものの、必要としている事業との対比によって、重要性は過小評価されがちになる

一見すると大企業がイノベーションを興すには多数落とし穴があり、困難であるように思われるかもしれません。しかしながら、一定の規模の既存事業を抱えている日本企業にとって、新規事業への取り組みにおける優位性は十分にあります。新規事業創出の取り組みにおける大企業の優位性は、既存のケイパビリティを有効に活用できることと、既に存在する顧客の声を聴ける立場を有している点を最大限、利用できることです。

新規領域探索のポイント① 顧客のターゲットセグメントを捉えなおす

自社にとって好ましい新規領域を探す上で、顧客が直面している状況を別の角度から捉えなおすということが非常に有効です。新規事業領域の探索というと、これまでに経験のない領域も含めて考えるということで、斬新なアイデアを創出することに意識が向かいがちですが、王道のアプローチは顧客の声を別の角度からとらえるということです。前述のクリステンセン教授は、『ジョブ理論』という著書の中で、顧客が直面している文脈を正しく捉えて、解決すべきジョブを取り除くことの重要性を説いています。

顧客が直面している文脈を正しく捉えるには、顧客が抱えている課題を生み出している周辺の環境や関係性に着目し、どういった因果関係にあるか、どういった制約にさらされているために対応をあきらめてしまっているかに目を向けることが重要です。

例えば、専門商社の顧客は、これまで扱っている商材がコモディティーにより競争力を失っていく状況に危機感を抱き、新規事業の探索を始めることになりました。彼らは、斬新なアイデアの事業化や未知の領域への参入ではなく、日常的に取引のある顧客側が求めている自社の製品(ハードウェア)を強化するためのサービス(ソフトウェアエンジニアリングの開発力や人材など)を提供するために、そうした悩みを解消できる企業との提携やM&Aを推進し、自社製品の競争力を補完することで、新しい成長を手に入れることができました。

さらにこの専門商社の顧客は、専門商社より仕入れたハードウェアを搭載した最終製品にしていくにあたり、他の製品との連携や外部のサービスと接続に対応できる機能を必要としていました。そこで、専門商社がパートナーと連携して、顧客が製品をくみ上げる過程で、必要なソフトウェア領域の付加価値を提供することに成功しました。

新規領域探索のポイント② 新たな経営資源を取り込みにより価値提供の方法を変える

新しい観点で捉えた顧客のジョブを解決するために、自社のみが持っているリソースやケイパビリティでは完結できないため、諦めてしまうことが多くあります。しかし顧客の何を解決すればよいかが把握できれば、必ずしも自社で提供できなくても問題ありません。

前述の専門商社の例でも紹介したように、業務提携や段階的な出資を通じて、自社の取り扱い製品の周辺で、付加価値を提供することで、段階的にケイパビリティを拡張することができます。こうした自社事業の周辺領域から入ることで、既存の経営資源(顧客、取引先のネットワークや自社の人材)の活用が可能になります。これにより、新しいケイパビリティを獲得するために組みたい、新たなパートナーに対して価値を提示し、新しい形での連携が実現できます。

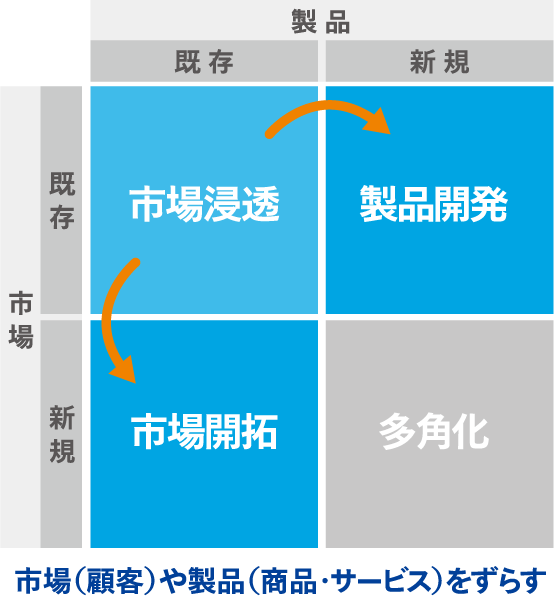

検討を円滑に進める前提になるのが、BMC(Business Model Canvas)におけるKey ResourceとKey Partner(場合によっては、Channel)の適切な関係の構築です。詳細は、今後のコラムに譲りますが、ビジネスモデルにおける提供価値の設計とそれを支える自社の優位性及びパートナーのケイパビリティの両輪が必要になります。

ポイント③ 時間軸を動かして考える(成果を出すための時間的な猶予を確保する)

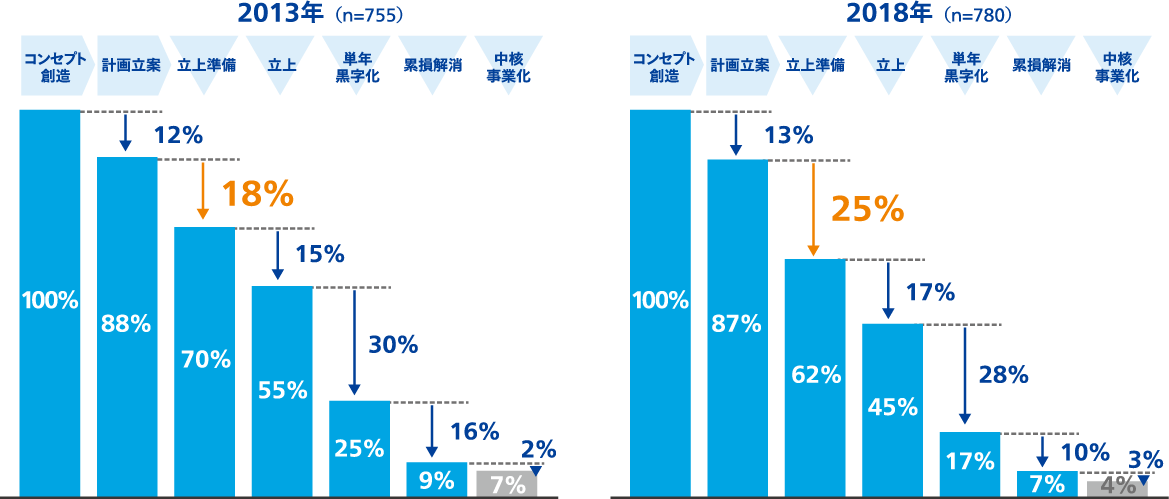

前述の2つの工夫は、アンゾフの成長マトリックス(図2)の要素によって、顧客又は製品・サービスのそれぞれをずらす方法で新たな自社にとっての領域を探索するというものでした。最後は、時間軸をずらすことで、新たな領域の探索をより円滑に進める方法です。

新たな領域の探索において結果を出すためには、一定の時間的な猶予が必要です。既に十分な規模の事業を持っている会社であれば、投資余力もあり比較的、検討の猶予を貰えていることが多いのではないでしょうか。しかし、そういった恵まれた環境の中でできることは稀で、半年や1年という期間の中で一定の成果を出すことを求められるのが常です。

そういった期待感の中で、時間的な猶予確保するために、社内外でのステークホルダーに対して、既存の組織の戦略と適合したコンセプトを体現するための手近なストーリーと実績を用意します。特に、大企業での新規事業検討における利点を最大限に活用するには、既存事業を担う社内の理解や支援を得ることが成功への近道です。円滑な支援を受けるためにも、以前のコラムでご紹介した「共通言語化」が役に立ちます。

他にも、新たな領域でのコンセプトや目指す姿は大胆であっても、最初の起点を作り出していくものについては、具体的且つ、社内外のステークホルダーがイメージしやすいものからエントリーすることが有効に機能します。

検討当初のビジネスモデルと、最終的に実現しているビジネスモデルが異なることは多々あります。そういった仮説検証を繰り替えしていく過程を意図的に用意しつつ、効果的に社内ステークホルダーを巻き込んで進めることが重要です。

新規事業領域の推進は限られたリソースを、有望と思われる領域に集中しながら、進捗(成果)を出していく必要があります。これが実現できないと、社内で得られた承認や協力を継続的に確保できなくなります。

過去に支援させていただいた顧客企業の中で、先進的なコンセプトが、経営陣が目指していた方向性や思いと重なったことで、事業化の推進が始動しました。当初は単なるコンセプトだったものから、社内リソースの投資によりMVP作りや事業化に向けた各種取り組みが進んで行きました。しかしながら、社内での取り組みの兵站を広げ過ぎてしまった結果、短期的な成果を出すために、長期的な事業化の実現を犠牲にする必要が出てきてしまいました。

理想的には、社内の承認によって獲得したリソースを、特定の領域に集中しながら、仮説検証を繰り返すことで、早期に活動の意義を証明できる(小さな)成果を示すことで、取り組みの蓋然性や新たな課題感を共有し、これまでとは異なるリソースや支援を集めることが最善です。

こうした取り組みは、多くのスタートアップが自社のリソースを重要なものに集中的に投下するための仕組みや活動によく似ています。社内のリソースであってもスタートアップのキャッシュバーンレートと同様に、投下したリソースを早期に何らかの成果に転換するという意識を持つことが重要になります。

きっかけを作りだし、学びながら折れずに続ける

新規事業領域の検討において、失敗から正しく学び成功に変化させていくには、正しい進め方が必要になります。正しい進め方とは、前述の3つのポイントによって、起点を作り出した上で、仮説検証(取り組みの活動量とそこからの学習による見直し)を継続し続けることで、既存事業ドメインをうまく調整しながら、自社にとっての有効な新規事業領域を発見することです。

当然、紆余曲折が想定される新規事業領域の探索活動だからこそ、丁寧に既存事業からの関連性を持たせることが大事です。関連性のある成長ストーリーを紡いでいくことで、検討自体が社内で求心力を発揮することにつながります。魅力的なストーリーは組織内の力のあるメンバーの共感を生み出し、熱量のあるチームを組成したり、事業コンセプトに共感する内外のステークホルダーを巻き込んだりするといった検討チームの推進力に変わります。こうした一つずつの取り組みを絶えず工夫し続けることが、結果を出すための近道だと考えます。

相談やお問い合わせはこちらへ