こんにちは。「DeBeyond」編集部です。

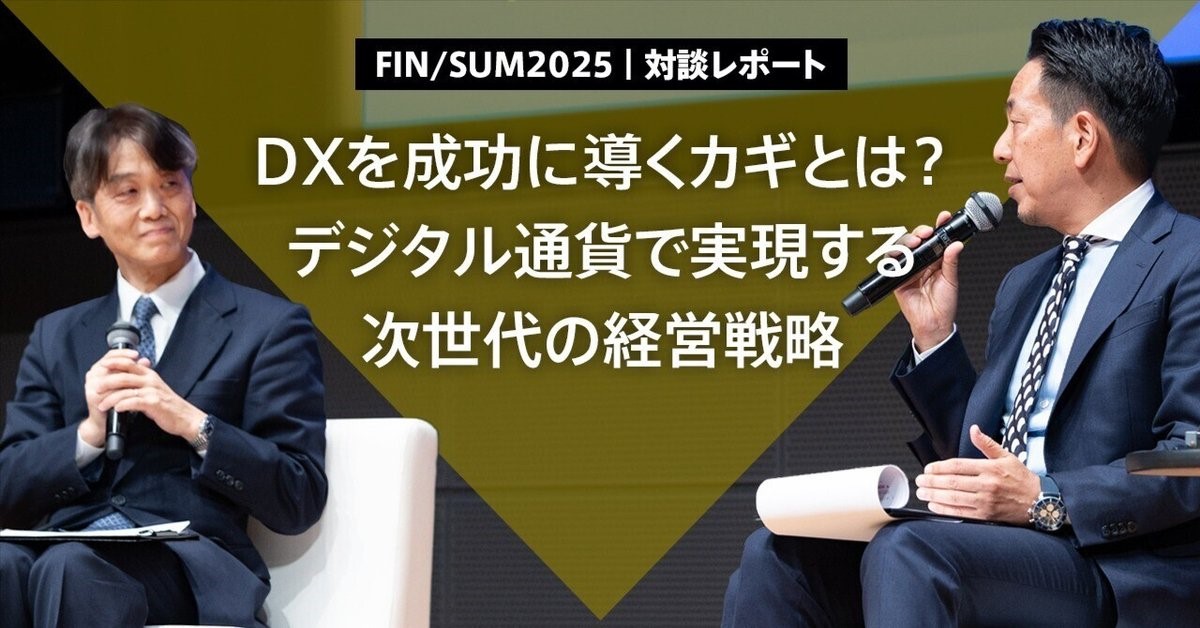

2025年3月4日〜3月7日、東京・丸の内ビルディングにてフィンテック業界最大級のイベント「FIN/SUM2025」が開催されました。テーマは“真のマネタイズに挑む、次世代フィンテック”。私たちディーカレットDCPも協賛し、対談とワークショップを行いました。

今回はそのなかからデジタル通貨フォーラム座長・山岡浩巳さんと、 アビームコンサルティング株式会社代表取締役CEO・山田貴博さんによる対談の模様をお届けします。

山岡さんは日本銀行で金融市場局長、決済機構局長などを歴任し、現在はフューチャー株式会社取締役とデジタル通貨フォーラムの座長を務めています。

山田さんは大学卒業後、外資系コンサルティングファームに入社、日本オフィスと米国オフィスの双方で勤務し、米国では日系グローバル企業の製造拠点立ち上げなどを支援。帰国後はアビームコンサルティング株式会社で製造業、商社、金融、インフラ企業向けなどの幅広い領域のコンサルティングサービスを手がけ、2023年4月に同社の代表取締役社長CEOに就任されました。

金融、産業の最前線で長年にわたりご活躍されてきたお二人は、デジタル通貨とDXの関係をどのように捉えているのでしょうか?デジタル通貨が生み出す新しいマーケットとインフラとは?