価値観の多様化や消費行動の短サイクル化など人々の購買体験が目まぐるしく変化している中、CX(カスタマー・エクスペリエンス:顧客体験価値)の向上に向けた取り組みや、D2C(Direct to Consumer)の促進がますます重視されている。アビームコンサルティングはスポーツ業界においてライブオークションという販売モデルを通した実証を行い、その結果、新たなファンの特性や購買行動を見出した。これはスポーツ業界のみならず、ファンを抱えるすべてのビジネスに役立つ、企業とファンの新たな関係構築方法や消費行動(エンタメ型消費)であると考えている。

そこで本インサイトでは、実証結果をもとに、あらゆる業界に応用可能な「D2F(Direct to Fan)によるCX変革」について前後編の2回に分けて紹介する。

前編となる今回は、スポーツ業界におけるD2F実証から見えたファンタイプとエンタメ型の消費行動について紹介する。後編では、技術革新による顧客体験の変化および企業に求められる対応、企業のD2F促進に向けたアプローチについて紹介する。

CX変革を促進するD2F(Direct to Fan)×エンタメ型消費:スポーツファンの姿から見えたファンタイプと消費行動(前編)

- スポーツ&エンターテインメント

- 小売・流通

- CX(マーケティング/セールス/サービス)

-

久保田 圭一

Principal -

宮藤 真稔

Senior Manager

D2F(Direct to Fan)が叶えるCX変革とは

昨今、生活者の価値観の多様化や消費行動の短サイクル化など購買体験が目まぐるしく変化している中、CXの向上により幾多の企業から選ばれる必要性が高まっている。その際、新規/既存、年齢や性別といった顧客属性の整理、購買履歴の分析だけでは従来通りのマーケティングは困難であり、企業は効果が不確実な中で資金投下しなければならない状況に直面している。

本インサイトでは、スポーツ業界での実証から得られた企業とファンの新たな関係構築方法や消費行動(エンタメ型消費)を、あらゆる業界に応用可能な「D2F(Direct to Fan)によるCX変革」として紹介する。今回紹介するファンタイプやエンタメ型の消費行動は、企業が自社の顧客の姿を捉え直し、顧客との関係を強化する新たな手法になると考えている。

まず、D2F(Direct to Fan)には、2つの観点がある。

- 人流観点のD2F(Direct to Fan)

本インサイトでは、企業がファンに対して代理店などを介さず直接ファンマネージメントが出来ている状態のことをD2F(Direct to Fan)と定義している。 - 商流観点のD2F(Direct to Fan)

卸売業者などは介在させずに直接顧客に商品やサービスを届ける収益モデルは一般的にD2C(Direct to Consumer)と呼称されることが多いが、本インサイトでは対消費者ではなく対ファンとしてD2F(Direct to Fan)と定義している。

これまで代理店などを介していた企業がファンと直接関係を結ぶ(D2F: Direct to Fan)ことで、以下のような企業課題の解決が可能となる。

- 既存チャネル依存

- 企業・ブランド認知度の課題

- テクノロジーとデータの活用課題

- 物流・カスタマーサポートの課題

- 組織文化と意思決定プロセスの硬直化

ライブオークションから見えたエンタメ型消費とファン分類・行動タイプ

アビームコンサルティングでは、スポーツクラブの収益構造変革=D2F促進をテーマに、2023年8月より約半年間にわたりスポーツ庁と実証を実施した。アビームコンサルティングがShopifyで構築したEC基盤を利用し、スポーツクラブ3社と計4回のライブオークションを行った結果、ファンの消費行動からエンタメ型消費の姿や「ファン分類」「ファンの行動タイプ」といった他業界においても応用可能なファン分析マトリックスを見出した。

背景:スポーツ業界の収益構造の特徴

ファン分析の対象としてスポーツ業界のクラブとサポーターの関係性に着目した理由は、クラブ(企業)とファンの関係性が多様であること、また実証に参加するクラブがD2F(Direct to Fan)を実践できておらず、実現に向けたテストマーケティングの機会を必要としていたためである。

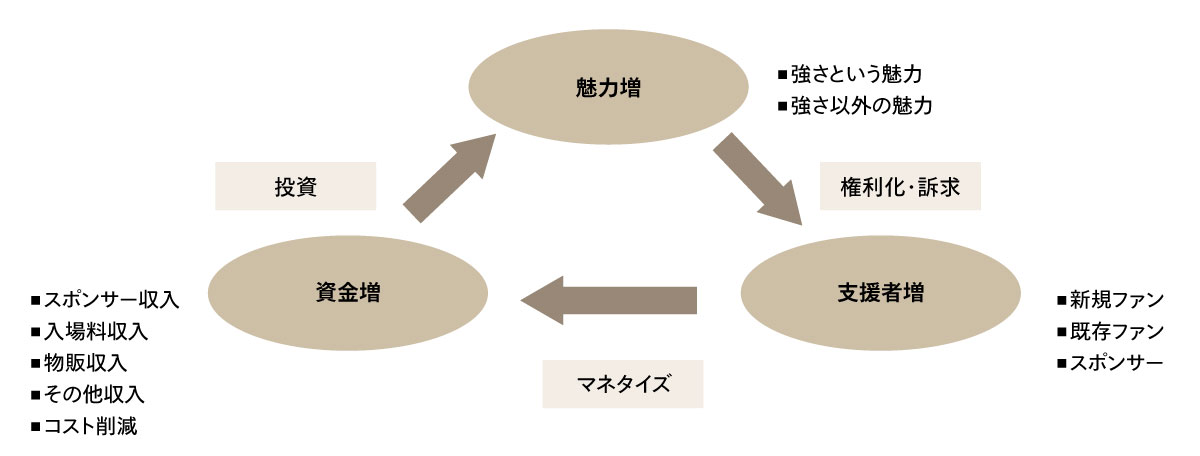

スポーツ業界の収益源はさまざまだが、主には企業によるスポンサー料によって成立している特徴がある。収益構造の特異性から、クラブおよび選手(企業側)とファン(サポーター側)の関係性が「応援される側・応援する側」であり、通常の商品やサービスの売買における対顧客ビジネスのような「販売者・購入者」の関係性とは似て非なるものである(図1)。スポーツ業界のほか、エンターテイメント業界も近しい構造となっている。

また、スポーツ業界の多くのクラブ(企業)はファンと直接繋がることのできる関係性を保持しているが、チケット・ファングッズなどの販売は代理店に委託するなど仲介手数料の中間マージンが発生しており、収益構造としては商流観点でのD2F(Direct to Fan)が実現できていないケースが多い。

図1 スポーツ業界の経営サイクル

図1 スポーツ業界の経営サイクル

エンタメ型消費:ライブオークションにおけるファンの消費行動

アビームコンサルティングが開発したライブオークションECプラットフォームは、クラブ保有のYouTubeアカウントからライブ動画をオークションページに埋め込み、ファンが動画を観ながらオークションに参加できる仕組みとなっている。ライブオークションという販売モデルの特性上、通常のグッズ購入とは異なるエンタメ性・イベント性が介在し、購入者であるファンの購買意欲を瞬時に高めることができる。また、実際にオークションで入札を行わない非購入者であっても目当ての選手のコンテンツを見る目的でこのライブオークションに参加した。

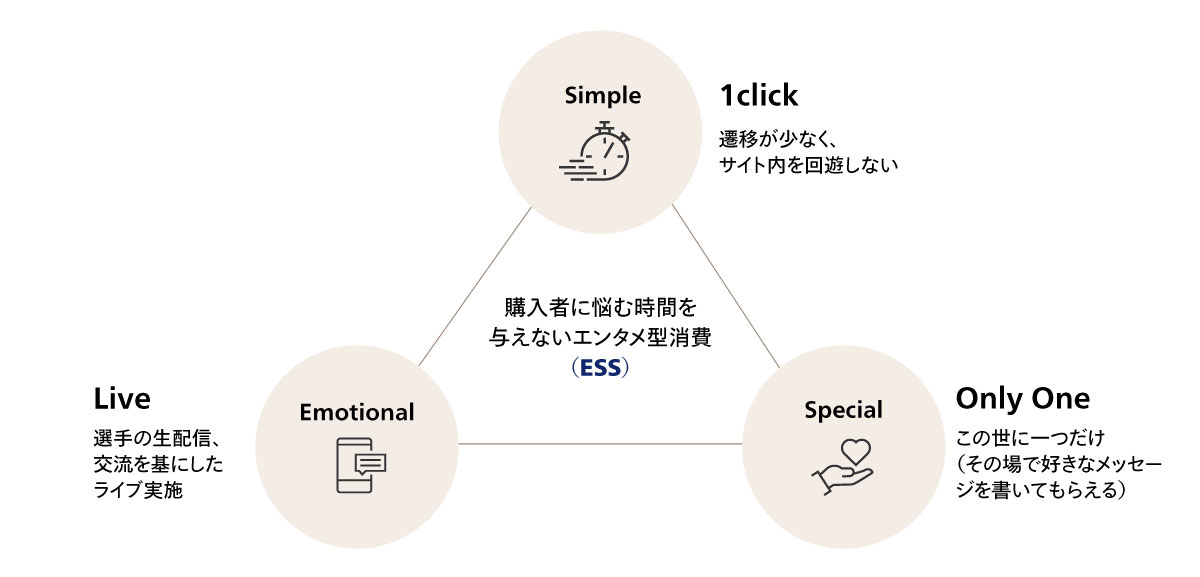

スポーツ庁との実証から見えたライブオークションにおける消費行動(エンタメ型消費)の構成要素は以下の通り(図2)。

Emotional:ライブ動画配信による最新情報インプットと情緒の醸成

- Live:選手による生配信、チャットコメントによる質問や要望へ回答が可能など、ファンとの「熱狂」「交流」をもとにしたライブ実施が生み出す情緒

Simple:購入までの時間や手間の少ないECストア

- 1-Click:遷移が少なく、サイト内を回遊せずに商品に到達できる販売導線

Special:唯一無二の特別感を感じさせるプロダクト

- Only One:在庫一点、サイン入りなど希少性のある商品の出品、落札商品を選手からファンへ手渡し

図2 スポーツ庁との実証から見えたライブオークションにおける消費行動

図2 スポーツ庁との実証から見えたライブオークションにおける消費行動

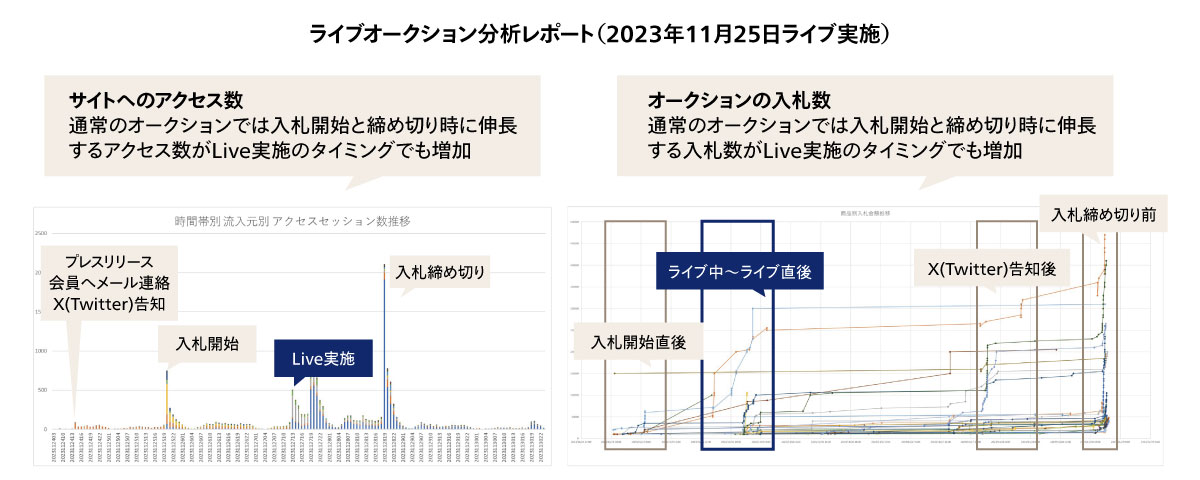

ライブオークションの分析結果より、ライブ配信中にファンが熱量を感じることで“サイトへのアクセス数”と“オークションの入札数”が増加することが分かり、ライブによる付加価値の最大化が可能となることが分かった(図3)。

図3 スポーツ庁との実証から見えたライブオークションにおける消費行動

図3 スポーツ庁との実証から見えたライブオークションにおける消費行動

Fan Relation Type:ファンと選手・クラブとの関係性タイプ分類

実証の結果、新規ファン/既存ファン、ライトファン/コアファン、性別、年代といった区分ではない、ファンと選手の関係性から、新しいファン分類の姿が見えてきた。

スポーツクラブとクラブに所属する選手とファンとの関係性は、以下の4タイプに分類された。なお、4タイプの分類については、ライブオークション時の販売データやオークション入札データ、実施後のアンケート結果、ライブ中のYouTubeコメントなどをもとに導出した。

ファンと選手・クラブとの関係性タイプ

- Family/Friend(家族/仲間 -帰属目的)

親戚や子どもを応援するような目線でクラブ・選手を応援するファン属性。

壮行会や運動会など、家族行事に近いイベントを好み、クラブに帰属意識を持って応援できる機会を望んでいる。 - Community(コミュニティ-交流目的)

友人・知人同士で交流を深める手段としてクラブ・選手を応援するファン属性。

夏祭りのようなシーズンイベントや地域行事のような切り口のイベントを好み、選手・クラブを応援している共通項を持つコミュニティ内で親睦を深める機会を求めている。 - Star(憧れ -崇拝目的)

憧れの対象として選手を追いかけているファン属性。

Star属性のファンが多いクラブにおいては、選手と同様の宣材写真をフォトグラファーに撮影してもらえる権利は入札が伸びなかった一方、選手の練習風景を撮影できる権利は入札数も多く、選手を追いかけるような体験に人気が集まった。 - Business(ビジネス目的)

クラブ・選手の企業スポンサーになる、VIPルームを商談利用するなどの関わり方でクラブ・選手と接点を持つ属性。

必ずしもクラブ・選手のファンであるとは限らないが、金銭的な貢献度は高い。

タイプ分類は4タイプ存在したが、1クラブのファンが必ずしも1つのファンタイプに限られるわけではない(図4)。クラブの特性によっては複数の関係性タイプを抱える場合もある。

図4 Fan Relation Type:ファン目線の選手との関係性タイプ分類

図4 Fan Relation Type:ファン目線の選手との関係性タイプ分類

Action Type:行動タイプ

実証の結果、購買履歴(回数・頻度)だけでなく、非購入者であってもコンテンツ視聴・チャット拡散などを通して中長期的にクラブを応援する存在となり、見込み顧客となり得る有効なファンの行動タイプが存在することも分かった(図5)。

行動タイプ

-

Watchers(見たい人)

選手や試合を“見る”ことに楽しみ・喜びを感じやすい行動タイプ◇ライブオークション時の行動パターン

-

ライブ配信は見るが、オークションに入札はしない

-

試合は観戦するが、試合と連動したオークションへの参加、グッズ購入は行わない

◇測定方法

-

YouTube視聴者数に対する入札者数の割合

-

ファンクラブ会員のオークション参加率(入札数)

-

-

Communicators(交流したい人)

選手との直接交流、選手や試合を見た内容を第三者に共有し、意見交換することなどに楽しみ・喜びを感じやすい行動タイプ◇ライブオークション時の行動パターン

-

YouTubeのチャット機能を用いてチャットをする

-

物販ではなく体験権利を購入する

-

商品受取において、配送ではなく選手からの手渡しを選択する

◇測定方法

-

チャットコメント数

-

ライブオークションを通して最も魅力的だった体験⇒交流と回答

-

-

Status Lovers(ステータスを愛する人)

選手のサインや一緒に撮影した写真など、他人に見せることで自分自身のアピールに繋がるようなモノ・コトを得ることに楽しみ・喜びを感じやすい行動タイプ◇ライブオークション時の行動パターン

-

特定の商品ではなく、何かしらの商品を落札したい(所有による自己顕示目的)

-

企業スポンサー(名誉、広告効果目的)

◇測定方法

-

同一人物による複数点入札/落札の数

-

図5 Action Type:普遍的な行動性質タイプ

図5 Action Type:普遍的な行動性質タイプ

Fan Analysis Matrix:ファン分析マトリックス

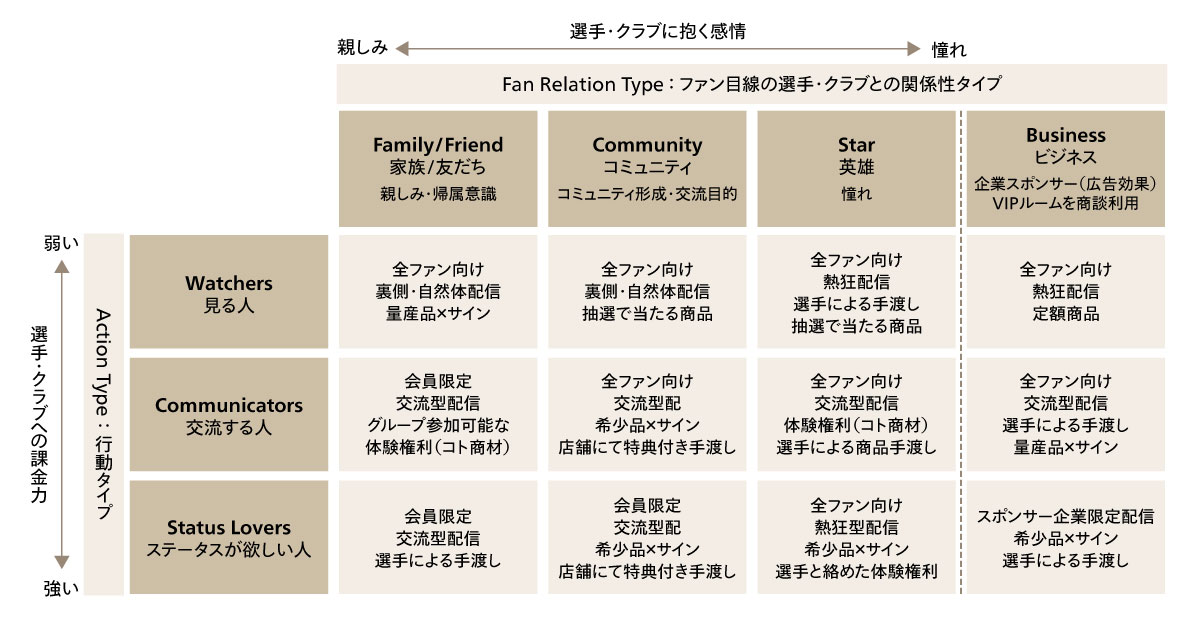

実証を行った3クラブのファンに対し実施したアンケート結果や販売データの傾向をもとに、以下のファン分析マトリックスを作成し、クラブ特性を分析した(図6)。

横軸は「ファン目線の選手・クラブとの関係性タイプ」とし、ファンと選手・クラブとの精神的な距離感を表している。縦軸は「行動タイプ」とし、選手・クラブへの貢献度としての課金力を表している。

クラブのマーケティング活動として、まずクラブ特性に合う主要なファン層に向けた企画を行い、次にクラブのブランディングや目指したい方向性に応じて企画をマトリックス内の縦横に広げていくことで、ファンの増加やロイヤリティ強化を図ることが可能となる。

図6 ファン分析マトリックス

図6 ファン分析マトリックス

ファン分析マトリックスはスポーツ業界以外の消費財・小売メーカーの事業・ブランドなどでも同様に、自社と顧客との関係性や顧客の行動タイプをマトリックス化することであらゆる業態に応用が可能である。今後、ファン分析マトリックスを活用し、年齢や性別といった旧来の顧客属性による整理に新たな視点を加え、顧客との最適な関係構築やマーケティング方針の検討をサポートしていきたい。

まとめ

ここまで、スポーツ業界におけるD2F実証から見えたファンタイプとエンタメ型の消費行動について紹介した。このファンタイプやエンタメ型の消費行動は、人々の購買行動が目まぐるしく変化する現代社会において企業が自社の顧客の姿を捉え直し、顧客との関係を強化する新たな手法になると考えている。

アビームコンサルティングは、企業の顧客タイプ・行動タイプの分析支援や、分析のためのクイックマーケティングが可能な販売チャネル構築を支援し、企業のD2F促進に貢献している。

後編では、このようなD2F促進アプローチがあらゆる業態において求められるようになった背景である技術革新、顧客体験の変化と、企業に求められる対応、企業のD2F促進に向けた実際のアプローチを紹介する。

相談やお問い合わせはこちらへ