少子高齢化が進行し日本社会が成熟化する中、消費者の価値観はますます多様化している。コンシューマービジネスに携わる各企業は、多様化する消費者ニーズに応える取り組みを進めているものの、過去の勝ちパターンの踏襲では、成果を創出しづらくなっている。

本インサイトでは、消費者の価値観が多様化する中で、持続的に価値創出するための今後のコンシューマービジネスのあり方について解説する。

多様化する社会でのコンシューマービジネスにおける顧客との向き合い方 ~成功のカギを握る顧客インサイトの理解と投資対効果の可視化のアプローチ~

- 食品

- 消費財

- CX(マーケティング/セールス/サービス)

-

藤井 研之亮

Manager

消費者の価値観が多様化する背景

社会環境の変化や消費者の行動変容が、価値観の多様化をもたらしているが、今後その変化はますます加速すると考えられる。また、個人の嗜好を超えて社会的な責任や環境への配慮も重要視されていることから消費者ニーズの高度化が価値観の多様化をもたらしている とも言える。

消費者の価値観は多様化し、ニーズはますます高度化する

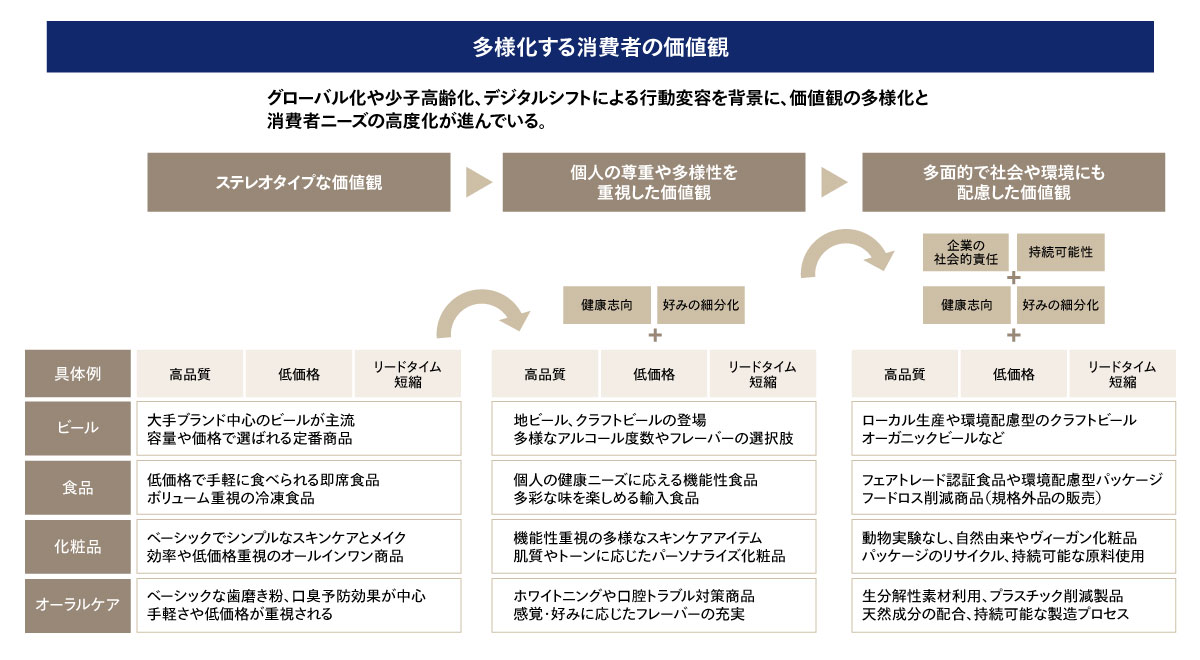

グローバル化や少子高齢化、デジタルシフトによる行動変容を背景に、消費者の価値観はますます多様化している。働き方や生活様式の多様化が進む中、個人の幸福や自己実現の追求が重視されるようになり、ステレオタイプ的(画一的)な価値観にとどまらず、さらに価値観の幅が広がることが予想される(図1)。

加えて、個人の嗜好を超えて、社会的責任や環境への配慮といった多面的で洗練された視点が、商品の選択基準として重要視されてきている背景から、消費者ニーズは高度化していると言える。さらに、SNSやグローバルな情報へのアクセスが増加したことにより、多様な視点を持つ消費者が増え、個人の意識も高まりを見せている。これに伴い、企業にもニーズの高度化に対応した取り組みが求められている。

図1 消費者の価値観の変遷

図1 消費者の価値観の変遷

価値観が多様化した社会におけるビジネスへの影響

価値観の多様化に伴い、自社の過去知見が通用しなくなっているほか、取引先との関係性や消費者や社会が企業に求める期待も変化しつつある。

多様化を背景に、自社の”勝ちパターン”が通用しづらくなっている

これまでの知見に基づく販促施策や営業活動が通用しづらくなって久しいが、背景として、多くの成功体験が「ステレオタイプな価値観」が主流であった時代に蓄積した知見に頼っていることが挙げられる。

従来のステレオタイプな価値観に基づくビジネスでは、画一的な商品ラインナップや、大量消費・大量生産を前提とした価格攻勢、そしてマスプロモーションを前提とした大量の広告出稿や積極的な営業活動などが有効であった。

しかし、多様化した消費者に対して、従来の販促施策や営業活動の効果は低減しており、特に店舗などを介する間接的な販売チャネルや、個々に接客コストをかけられない商材でのビジネスモデルにおいて、この傾向は顕著となっている。

取引先との関係性が変化し、主導権を握りづらくなる

価値観の多様化時代では、顧客を深く理解し、ニーズに合致した価値提供が必要なことは言うまでもないが、そのためには、顧客に関するデータを保持し、顧客ニーズを可視化できる企業が有利となっている。

例えば、大手小売業がPOS(販売実績)データや購買データを分析することで、メーカーに新商品の企画や販促活動の提案をする事例や、卸売業が小売業の各店舗でのカテゴリーごとの売れ筋をデータで示し、効率的な棚割や品揃えをメーカーに提案し、売り場作りの最適化を支援する事例も出てきている。これまで商品の企画や販促施策の提案などメーカーが価値提供していた領域において、他のプレイヤーが、顧客データ・購買データの活用を通じて、自社に有利にビジネスをリードする事例が目立ち始めている。

価値観の多様化と消費者ニーズの高度化は、企業にさらなる投資を求める

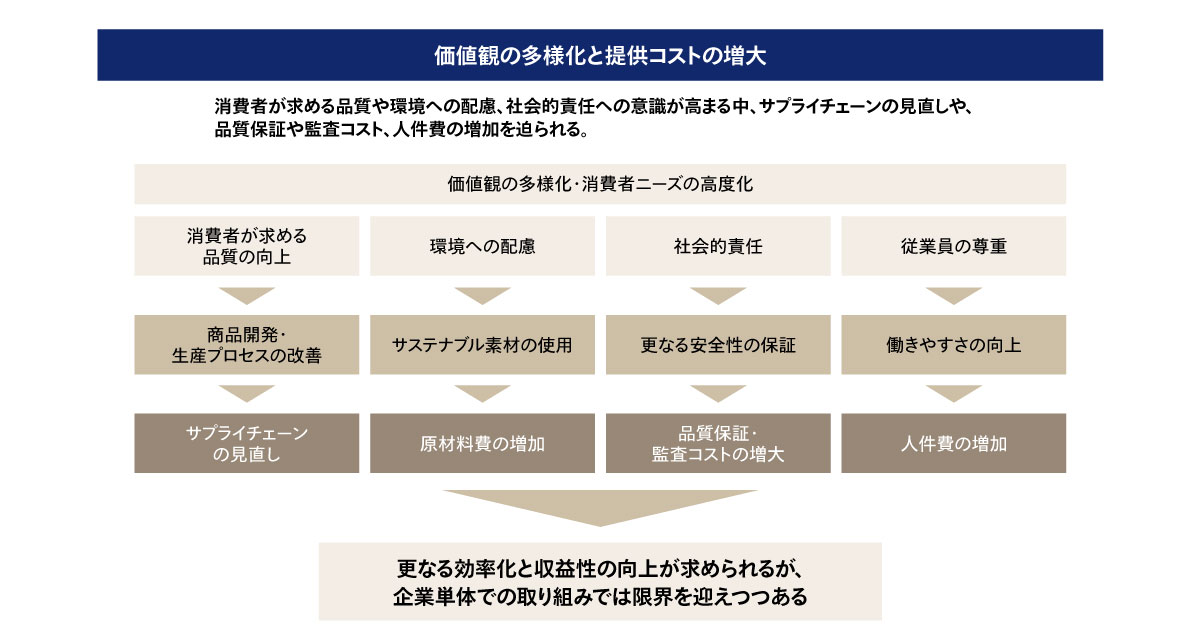

また、価値観の多様化と消費者ニーズの高度化は、消費者・社会から新たな期待を生み、企業にさらなる投資が求められる(図2)。消費者が求める品質や環境への配慮、社会的責任が高まる中、企業は生産プロセスや流通網などサプライチェーンを見直す必要に迫られている。具体的には、サステナブルな素材の使用に伴う原材料費の増加や、製品の安全性を確保するための品質保証コストの増大、人件費の増加、またマーケティング戦略の見直しや新ブランドの立ち上げに伴うコストの増加が考えられる。そのため、各企業には、より一層、投資対効果の見極めが求められる。

図2 価値観の多様化が企業にもたらす影響

図2 価値観の多様化が企業にもたらす影響

今後のコンシューマービジネスのあり方

これまで紹介してきた背景を受け、今後のコンシューマービジネスのあり方として、顧客インサイトの理解と投資対効果の可視化が、新たな価値創出をリードするうえでのカギとなる。

顧客データの“量”ではなく“深さ”で差別化する

顧客理解を深めるために顧客データが重要となるのは言うまでもないが、データの量では大手小売りなど、顧客接点に近いプレイヤーが優位になってしまうため、"量"ではなく"深さ"で差別化を図るべきである。

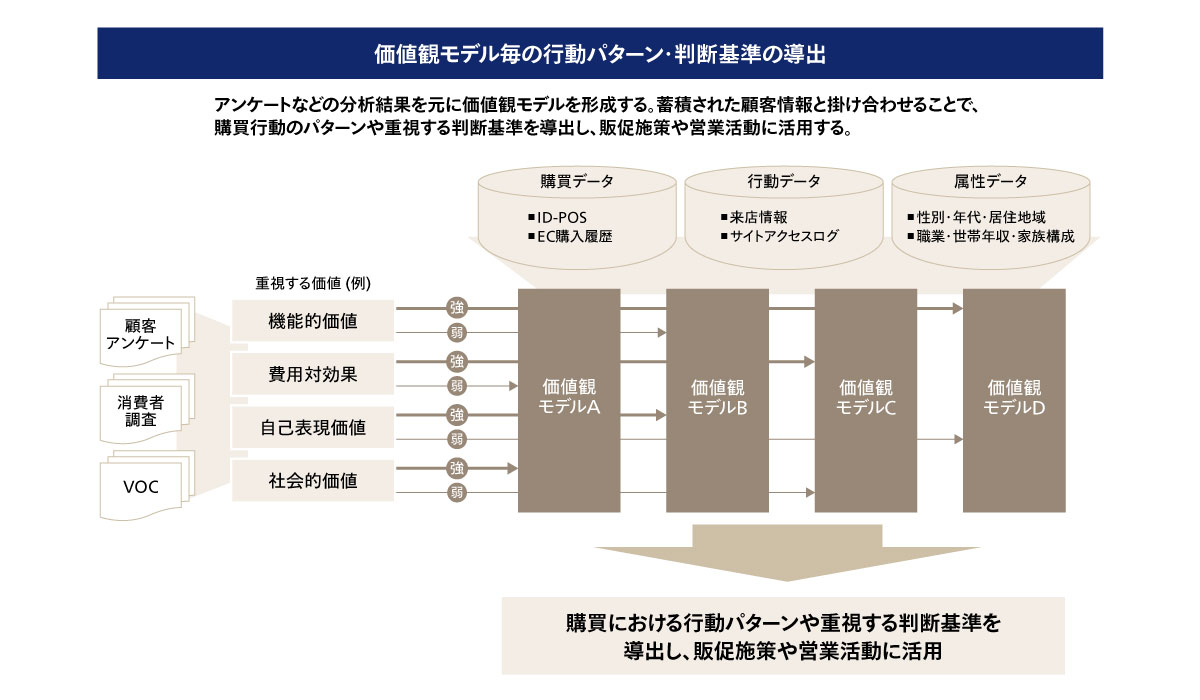

顧客を深く理解するためには、属性データや購買データの分析に留まらず、背景にある消費者の価値観を把握し、行動パターンや判断基準などの「顧客インサイト」の導出が重要となる(図3)。

具体的な手法としては、まず、消費者アンケートなどの分析結果を元に、同じ価値観を持ったグループ毎に顧客を分類した”価値観モデル”を形成する。その上で、自社に蓄積された顧客の属性データ、行動データ、購買データと価値観モデルを掛け合わせることで、価値観モデル毎の購入時に重視する基準や行動パターンの導出が可能となる。

図3 顧客インサイトの導出例

図3 顧客インサイトの導出例

顧客インサイトを活用した施策で新たな”勝ちパターン”を創出する

顧客インサイトを活用することで、自社主導での収益性の高い施策の展開が可能となる。

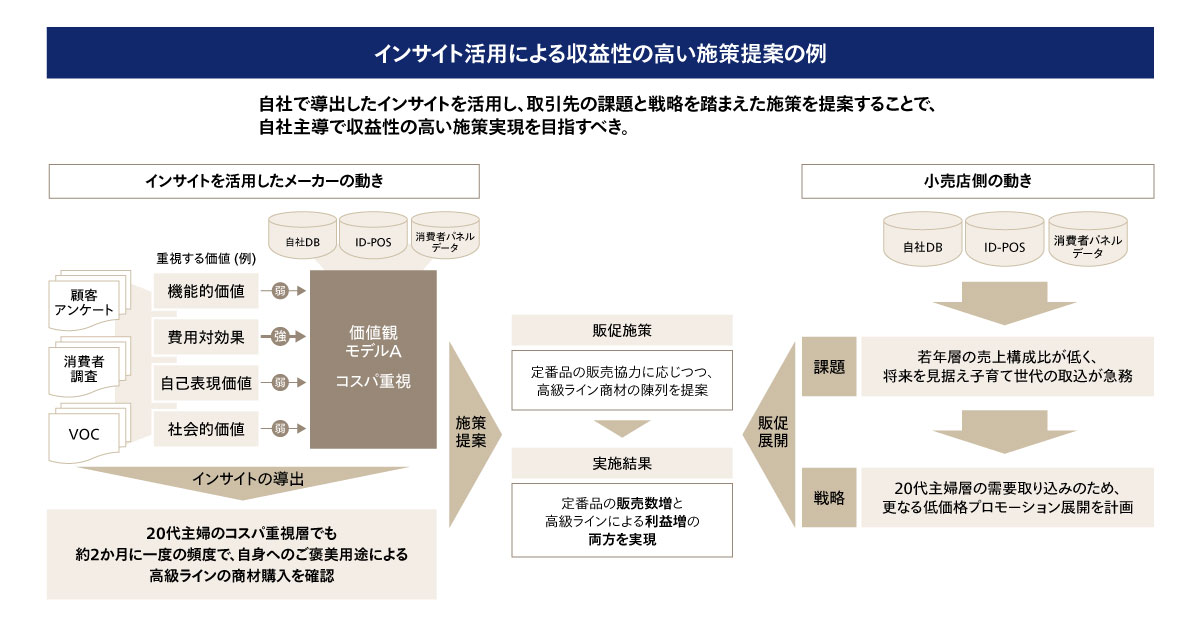

一例とはなるが、ある小売店が若年層の売上構成比に課題を抱えていて、将来を見据えて子育て世代の取り込みを検討したとする。20代主婦層の需要取り込みのため、さらなる低価格戦略を展開しようとしている場合、一般的にメーカーは小売店の戦略に抗うことが難しく、さらなる値引きを受容し、収益性が悪化しがちである。これでは継続的な成長に向けたwin-winのビジネスとは言えない。

そのような事態を避けるためにも、取引先の課題と戦略を踏まえつつ、メーカーは自社で導出したインサイトを活用した付加価値の高い施策実現を目指すべきである(図4)。

具体的な施策例として、メーカーが導出したインサイトから、例えば、コストパフォーマンスを重視する20代主婦の層でも約2か月に一度の頻度で自身へのご褒美に高級ライン商材を購入することが明らかになったとする。定番品は小売り企業からの価格交渉に応じつつも、メーカーからは高級ライン商材の陳列を提案し、実施する。これにより、定番品の販売数増と高級ラインによる利益増の両方を見込め、自社主導で収益性の高い施策実現が可能となる。

このように、自社で導出したインサイトを活用し、小売側の課題と戦略を踏まえた施策を提案することで、自社の収益も確保しつつ、小売店の戦略に貢献する真のビジネスパートナーとなることを目指すべきと考える。

図4 顧客インサイトの施策への活用例

図4 顧客インサイトの施策への活用例

投資効果を”顧客価値”を元に最適化する

価値観の多様化と消費者ニーズの高度化により消費者・社会の期待から企業にさらなる投資が求められる一方で、国内市場環境の変化を背景に、投資に対する効率性はより重視されるようになっている。

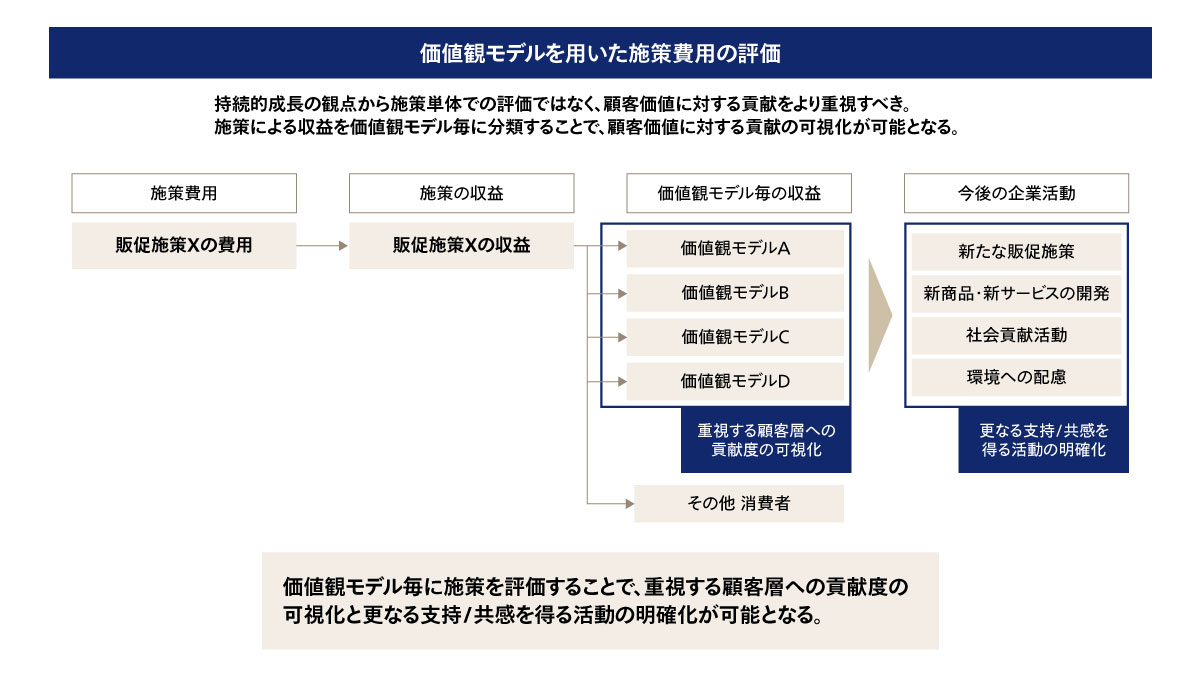

営業活動・販促活動においても収益性の可視化が重要となるが、持続的な成長の観点から施策単体の評価ではなく、顧客価値に対する貢献をより重視すべきである。

そのためには、営業活動・販促活動における収益について、価値観モデル毎 に分類することで、施策の顧客価値に対する貢献の可視化が可能となる(図5)。

図5 顧客価値をもとにした施策効果の可視化

図5 顧客価値をもとにした施策効果の可視化

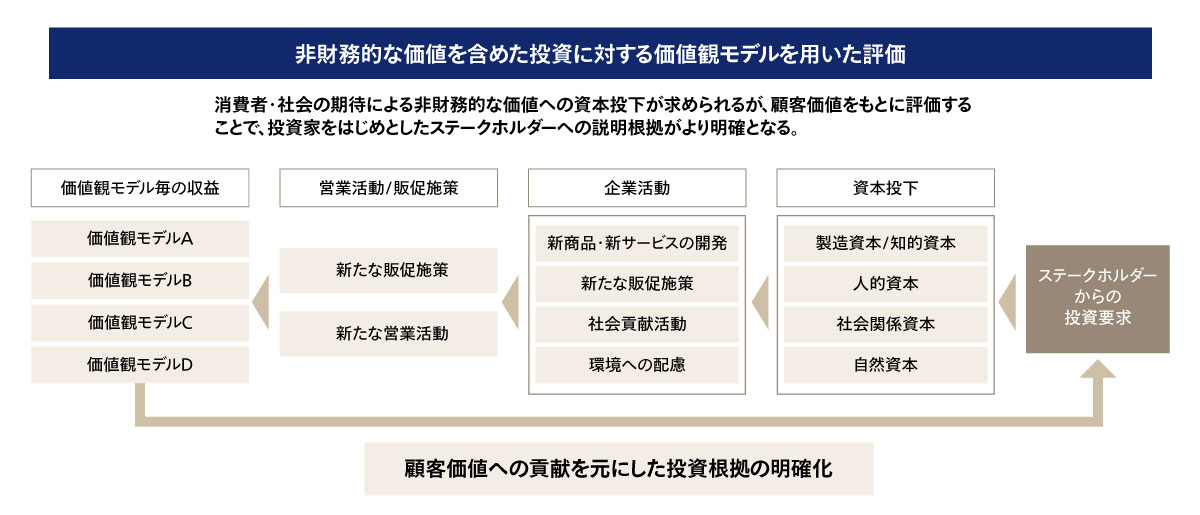

また、企業活動レベルでも、ニーズの高度化を背景として非財務的な価値を含めたさらなる資本投下が求められるが、顧客価値を元に評価することで、投資家を始めとしたステークホルダーへの説明根拠がより明確となる。そのため、消費者の価値観モデル毎での収益性評価が今後重要になると考える(図6)。

図6 企業レベルの投下資本と顧客価値の関連性

図6 企業レベルの投下資本と顧客価値の関連性

まとめ

消費者の価値観の多様化とニーズの高度化が進む中、今後も自社が価値創出をリードするためには、顧客理解と投資効果の可視化が求められている。顧客理解は、単なる属性情報や行動情報に留まるのではなく、価値観レベルでの顧客インサイトを把握した上で、自社の戦略施策が、真に顧客価値に貢献しているかの見極めが、今後重要となる。

アビームコンサルティングは、顧客インサイトを把握するための接点構築や業務設計から、顧客エンゲージメント向上に向けた施策策定、投資対効果を可視化するための仕組み作りなど幅広い支援を行っている。

今後も企業の変革パートナーとして、コンシューマービジネスにおける価値共創の実現に貢献していきたい。

相談やお問い合わせはこちらへ