10/15(火)~10/18(金)、CEATEC 2024が開催された。CEATECは「経済発展と社会課題の解決を両立する『Society 5.0』の実現を目指し、あらゆる産業・業種の人と技術・情報が集い、『共創』によって未来を描く」を開催趣旨に掲げ、毎年10月に開催している国内最大級のテクノロジーイベントだ。

アビームコンサルティングは、共創機会の創出・最大化の実現に向けて、独自企画やセミナーなどのコンテンツをラインナップ。企業間マッチングの実施や、共創型ビジネスの要諦を共有しながら、「共創パートナー」として多数の企業のサポートを行った。

【イベントレポート】共創型ビジネスの最前線 ~CEATEC 2024~

- スタートアップ&オープンイノベーション

- 新規事業開発

高まる「共創」へのニーズ

急激なビジネス環境の変化や技術革新、多様化する生活者ニーズ、社会課題の複雑化によって、単一組織や単一企業が持つ技術やアセットのみで課題解決・価値提供することは困難な状況になりつつある。このような状況の中で、社会変革をもたらすような価値創出を目指すには、企業間や産官学が連携し、互いの技術やアセットを組み合わせていく「共創」が必要だ。

また、「共創」が求められる地方創生やスタートアップなどの分野も重要なテーマとなりつつある。これらのテーマは、岸田政権下に発表された「スタートアップ育成5か年計画」にはじまり、新政権下でも日本経済の起爆剤と位置付けられていることから、その重要性が窺える。

スタートアップとの共創においては、企業とスタートアップの双方に課題が存在する。大企業側は技術に対する知見の不足や、目指すべき事業化への道筋が描けていないことが挙げられる。また、スタートアップを単なる技術パーツとしてとらえ、事業化に向けた共創に至らないケースが散見される。一方スタートアップ企業側は、人材不足により事業そのものの推進に苦慮したり、大企業が抱える課題のキャッチアップやそれへの解像度を高めるために必要なビジネス理解が不足したりという課題が存在する。

両者の課題を解決するためには、双方の課題を理解しつつ、共創の機会を生み出す当社のような第三者の存在が必要となる。

このような背景から、アビームコンサルティングではこれまでも幾度となく共創の場を作ってきた。CEATEC 2024においても、企業・自治体の課題と来場企業のマッチングを通じて商談機会を創出する課題発信型企画「Biz-Board」や来場者の課題・関心領域をもとに、当社の共創プロフェッショナルが新進気鋭のスタートアップを厳選紹介する「ウォーキングブレスト」を実施した。

「Biz-Board」は、会場設置のタッチパネルディスプレイまたは当社ブースにて事前に企業・自治体から収集された課題を閲覧できる仕組みだ。さらに、来場企業が解決に貢献できそうな課題を見つけたら、商談を申し込むこともできる。双方の登録情報からBiz-Boardシステムがマッチングを行い、後日商談が成立する。会期中に計22社より課題の登録があり、商談応募があった企業のサポートを推進している。さらに、今後アビームコンサルティングが出展する他のイベントにも今回登録された課題を活用することで、継続的な共創の場の拡大を狙う。

一方、「ウォーキングブレスト」は、申し込みをした企業が持つ課題に対して、適切な出展企業を当社が選定し、実際に出展企業のブースを歩きながら案内する取り組みだ。今年は計21社の大手企業より申し込みがあり、これらの大企業と共に、出展している計52社のスタートアップに訪問し、企業とスタートアップ間の共創をサポートした。

(写真:ウォーキングブレストとBiz-Boardの案内)

(写真:ウォーキングブレストとBiz-Boardの案内)

スタートアップのサービスは、社会的認知に時間がかかり、大企業のイノベーション推進担当者が適したサービスを発見することにも時間を要する。このようなイベントを通じて、当社がスタートアップと大企業の接点を作り、マッチングをサポートすることは、様々な分野でのイノベーション創出の第一歩となる。

持続的「共創」の実現に向けたポイント

適切な企業と出会い、商談機会が生まれたとしても、継続的な共創により事業化に至らなければ単なるビジネスマッチングにしかならず、成功とはいえない。そのため、マッチング後もいかに継続的な共創を続けるかがポイントとなる。

これについてアビームコンサルティング 執行役員 プリンシパルの橘は、「産業や事業そのもの、またその課題とそれを解決する技術の中身を知ることが重要」と話す。これまでの共創型ビジネスは、海外や他の地域の成功事例やサービスをそのまま転用するなど、画一的な方法を取ることが多かった。しかし、産業や地域の特性、各企業の現状によって取るべき手法や技術は千差万別であり、適切な手法を選ばなければ成果を得られない。

CEATEC 2024での当社講演の一つである「スマートシティ実現やスタートアップ活用における共創型ビジネスの実践 ~自社ならではの共創アプローチを作るためには~」では、スマートシティ、スタートアップ、産官学における事例を交えながら、産業や事業そのもの、またその課題と解決する技術を理解する重要性を伝えた。

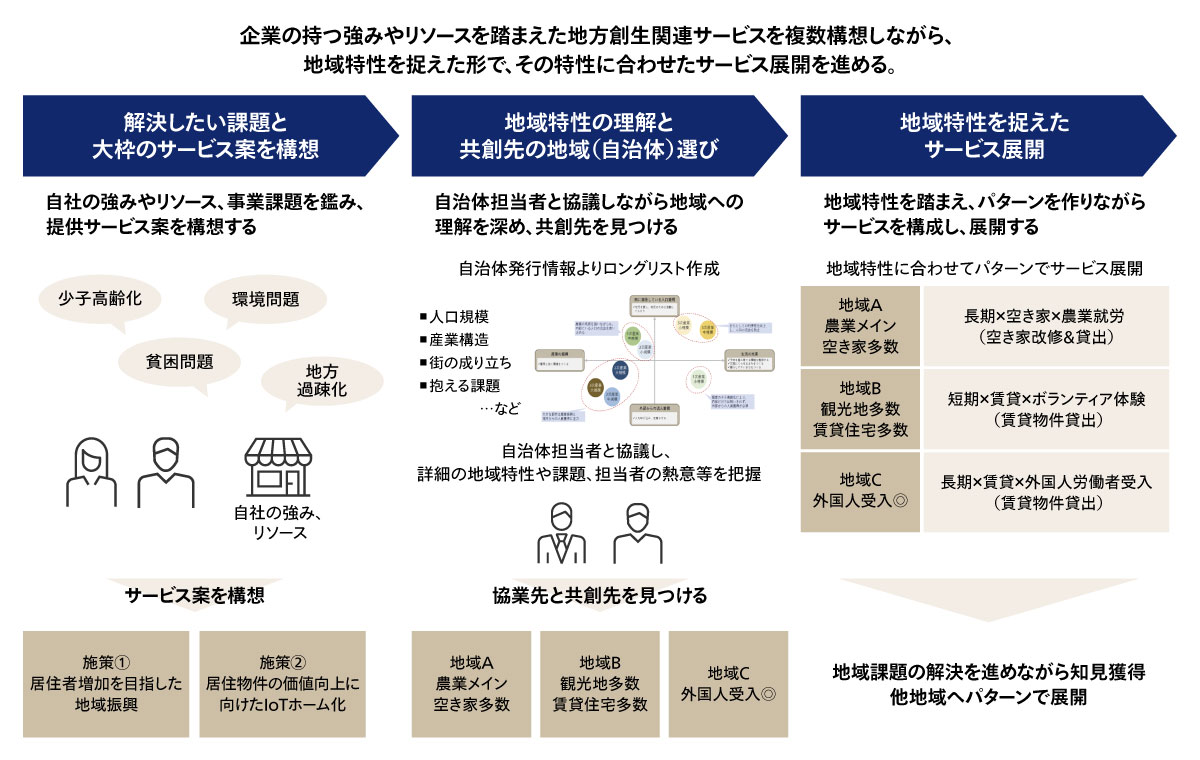

共創事例の一つとして、地域特性に応じた地方創生サービスの展開を進める不動産企業を挙げた。同社では、既存事業の領域を超え、さらなる売上向上を実現する取り組みの一環として、新たな地方創生事業を検討。その推進において様々なアイデアは検討されるものの具体的な施策までには至らず、苦慮していた。

アビームコンサルティングは、対象とする市区町村/自治体レベルで、それぞれの現状や課題感を理解することが重要ととらえ、クライアントと共同で人口規模、産業構造、街の成り立ちの洗い出しを実施。課題や狙いを整理したうえで、地方創生に向けた同社の持つアセットの活用施策を検討した。例えば、地域人口交流活性化を目指す自治体に対しては、人流促進の一環として特定技能外国人を誘致し、空室に入居してもらうビジネスモデルを考案した。これにより、同社の賃貸物件の貸出増加などのビジネス貢献にもつながっている。

講演した橘は、「共創は地域や企業毎の特性を踏まえた課題解決の連鎖であるため、その特性を知ることが重要だ」と強調する。課題解決に向けた打ち手の検討においても、他社が提供するプロダクトを、機能、さらには技術にまで分解して理解すること、また市場から求められるユースケースを実現するための要件も分解したうえで、どの部分にその技術が活用できるかを模索することが必要と述べた。

アビームコンサルティングと株式会社SkyDrive(以下SkyDrive)による講演「技術力×異業種で創出する未来のモビリティ産業」においても、業界の特性理解による事例を紹介した。

SkyDriveが製造する「空飛ぶクルマ」は、その名の通り、航空機業界で活用される技術と自動車産業で活用される技術のシナジーで成り立っている。同社では、この2つの業界特性を理解し、開発~製造の各フェーズに適した業界特性を採用し、活かしている。例えば、機体の開発に向けては、空を飛ぶことに必要な航空機業界の認証取得が必要不可欠であることから、航空機業界の開発の手法を採用している。一方、製造、量産というフェーズにおいては、車体を量産する自動車産業における製造ラインの知識や技術を参考としている。

また、社外に目を向けても、例えばバッテリーやパーツなど部品製造会社とも空飛ぶクルマという新しい開発をする上でのコミュニケーションに難しさがあった。これに対し、同社では、設計、調達、生産に関する情報のデータ化を進めることにより、各フェーズの情報を可視化し、情報トレーサビリティを向上させることに取り組んでいる。その結果データを軸として各部門が共通認識を持ち、異業種間のコラボレーションを促進している。

SkyDriveの取り組みは、産業特性や技術を理解し、それらをどのように自社のエコシステムに取り入れ事業を成立させていくかを知る上での好事例と言える。

(アビームコンサルティングと株式会社SkyDrive対談の様子 左からアビームコンサルティング 橘、株式会社SkyDrive佐藤氏)

(アビームコンサルティングと株式会社SkyDrive対談の様子 左からアビームコンサルティング 橘、株式会社SkyDrive佐藤氏)

さらなる「共創」の実現に向けて

CEATEC 2024を通じて、アビームコンサルティングは、共創に向けた要諦の共有は当然のこと、実際の共創機会の創出を目的としてBiz-Boardやウォーキングブレストなど、一歩踏み込んだ取り組みを実施した。当社は、事業会社出身のコンサルタントも多く有しており、共創に向けた戦略策定にとどまらず、地方自治体や外郭団体との協議や、技術の紹介、プロジェクト推進に向けた各関連部門との調整など、現場でクライアントと共に手を動かし支援することを得意としている。

企業間や産官学の共創が必要不可欠となる中、経済発展と社会課題の解決に向けて、共創に向けた機会創出という入り口から、事業化、収益化というゴールまで、引き続き伴走していきたい。

相談やお問い合わせはこちらへ