企業が競争優位性を築き持続的に成長するために、顧客体験の向上は極めて重要である。各企業では顧客体験向上の重要性を理解しつつも、思うように取り組みが進まない、成果が見えないという声が多く聞かれる。

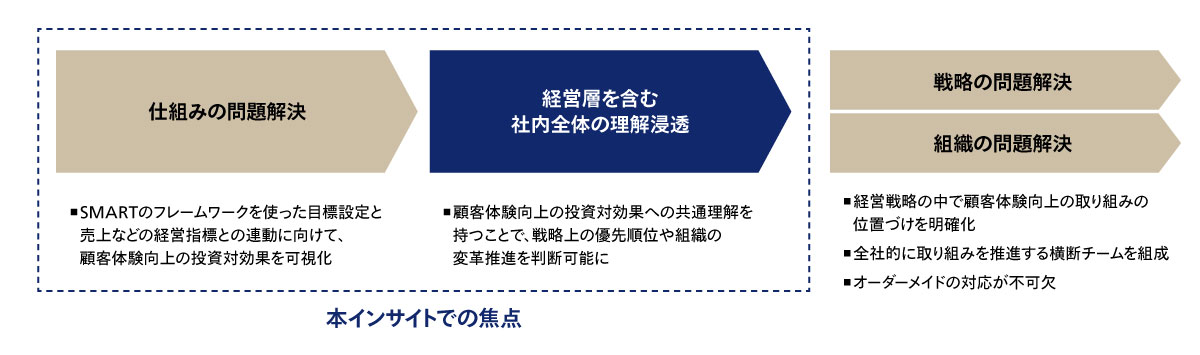

そこで本インサイトでは、顧客体験向上の取り組みを阻む問題と解決のための処方箋を解説する。各社ごとに置かれた状況を踏まえ個別の解決が必要な戦略や組織の問題もあるが、今回は各社で共通的な推進が一定可能である仕組みの問題解決と社内の理解浸透の進め方に焦点を当て、具体的なアプローチを紹介する。

進まない顧客体験向上の取り組み、投資対効果の可視化で加速を

- データドリブン経営

- CX(マーケティング/セールス/サービス)

顧客体験向上の取り組みを阻む3つの問題

人口減少期にある現在の日本で企業成長を実現するには、新たな市場開拓に向けた新規事業の立上げ、もしくはシェア拡大に向けて顧客体験向上による他社との差別化を図ることが必要である。新規事業の立ち上げについては過去掲載したインサイト*に譲り、本インサイトでは顧客体験向上の取り組みについて論じる。

* アビームコンサルティング「「新規事業取り組み実態調査」から見えた新規事業の成功と失敗を分けるもの」(2024)

顧客体験向上の取り組みの重要性

企業のマーケティング活動といえば、一般的にプロモーションやデジタルマーケティングといった活動がイメージされやすいが、現在はそれだけでは十分ではない。クアルトリクスが実施した消費者向けの調査*では、荷物の遅配や繋がりづらいコールセンターなど、顧客接点のどこか一点でも不満の残る体験、良くない体験があると、売上の7%の損失をもたらす可能性があると示唆している。そのため現在では、あらゆる接点で顧客体験の向上に取り組むことが、企業にとってのマーケティングでありブランディングと言える。

顧客体験向上に取り組まない場合、企業はどのような状況に陥るか。その結果は、一時的な顧客離れやブランド棄損に留まらない。顧客価値の低下や競争力の低下から価格競争への依存がはじまり、収益悪化に陥るだけでなく、現場の従業員は顧客からの不満やクレーム対応に追われモチベーションが低下し、人材流出、組織の弱体化にもつながる恐れがある。そのため、マーケティングやブランディングという側面だけでなく、企業の持続的な成長には顧客体験向上の取り組みが不可欠と言える。

*クアルトリクス合同会社「2025年:世界の消費者トレンドが明らかに」(2024)

顧客体験向上の取り組みを阻む3つの問題

筆者が様々な業界の企業と対話する中でも、多くの企業は顧客体験向上の取り組みの重要性を認識している。しかしながら、一部の先進的な企業を除き、思うように取り組みが進まない、または思うような成果に至らない、と嘆いているのはなぜだろうか。3つの主な問題を取り上げる。

① 戦略の問題

経営における多くの取り組みの中で、顧客体験向上の取り組みの位置づけや優先順位が曖昧であるケースが多い。このようなケースでは、一時的に財務プレッシャーが大きくなれば、即効性のある売上向上策やコスト削減策にリソースを集中し、顧客体験向上の取り組みを劣後させるなど場当たり的な対応が散見される。

また、顧客体験向上の取り組みの優先順位が確保されている場合でも、目標やゴールが曖昧で関係するメンバー全員で方向性を共有できないままバラバラに推進しているケースや、顧客理解が不十分な結果、顧客にとって価値のある取り組みに至っていないケースも多い。

② 組織の問題

顧客体験向上の取り組みは多くの場合複数の部門にまたがるが、部門間で業務や情報の連携が取れていないと一貫性を保ちながら顧客体験向上に取り組むことは難しい。

また、部門ごとに予算が管理されている場合には、部門を跨ぐ顧客体験向上の取り組みに対して予算が十分に分配されないケースもある。

③ 仕組み(プロセスやシステム)の問題

顧客体験向上の取り組みに対する投資がどれほどの売上・利益をもたらすかを明確に把握できていないために、予算や人員といったリソースを縮小せざるを得ない企業が多い。

顧客体験の改善状況や効果を判断するための成果を測る指標が不明確なケースや、指標が明確化されていても正しく情報を分析できていないケースなど、効果を測るためのプロセスやシステム基盤の仕組みが十分でないことが原因である。

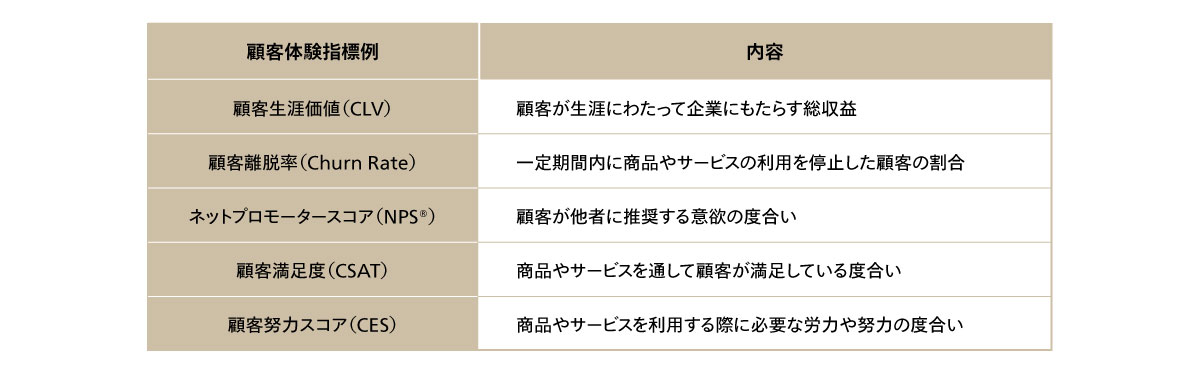

例えば、顧客のロイヤルティ(信頼や愛着)を計測する指標としてNPS®(ネットプロモータースコア)を導入して満足している企業も多いが、活用の際にはその性質を理解したうえで参考にする必要がある。文化的に、日本の顧客は他人に製品やサービスを推奨することに慎重であり、他人の選択に影響を与えることを避ける傾向もあることから、推奨意向が低めに出やすい。また、日本の顧客は中立的な評価を付ける傾向があるためNPS®が低くなりがちである。そのため、日本において顧客体験向上の成果を測定する場合、NPS®だけに頼ると適切に評価できない恐れがあり、顧客満足度(CSAT)など複数の指標を組み合わせて検討すると良いだろう

顧客体験向上の取り組みを進めるための処方箋

戦略と組織の問題を解決するには、経営戦略の中で顧客体験向上の取り組みの位置づけを明確にし、全社的に取り組みを推進する横断チームの組成などが必要となる。実際にこのような対応を行っている企業もあるが、思うような成果に結びつかないのは、経営層のコミットと顧客中心の組織文化の醸成が不十分で表面的な対応に陥っているケースが多い。

本質的な対応とするにはどのようなことが必要か。図1で示す通り、戦略と組織の問題解決を進める前に、顧客体験向上の取り組みの目標をSMART(Specific:具体性、Measurable:計量性、Achievable:達成可能性、Relevant:関連性、Time – bound:期限)のフレームワークを使って設定し、売上などの経営指標と連動させるべく仕組みの問題を解決することが重要になる。そして、目標に対する進捗と成果を示しながら経営層を含め全社的に理解を浸透させていくことが必要である。

なお、戦略と組織の問題解決は、企業ごとに外部・内部環境が異なるため画一的な方法論や他社事例の踏襲では対応できず、個社ごとにオーダーメイドの対応が必要不可欠である。そのため、本インサイトでは共通的な推進が一定可能である仕組みの問題解決と社内の理解浸透の進め方に焦点を当てる。

図1 問題解決の進め方

図1 問題解決の進め方

仕組みの問題解決と社内の理解浸透の進め方

ステップ1.顧客体験向上の投資対効果の可視化

まずは顧客体験向上の取り組みに対する投資が、現時点でどの程度行われているか確認することが必要である。導入したテクノロジーやプロモーションに係るコストをはじめ、施策改善に係る開発コストや継続するための運用コスト、従業員のトレーニングに係る人件費や外部リソースコストなど多岐にわたるが、客観性を保つために漏れなく抽出することが重要である。

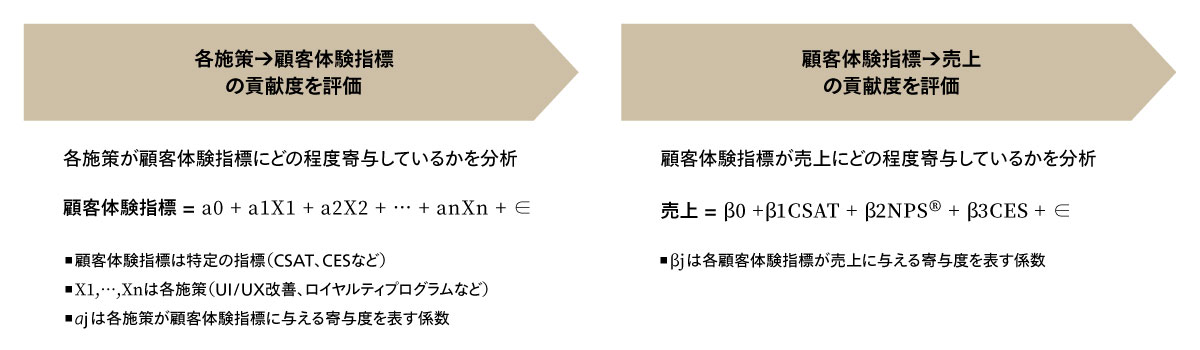

一方、効果を示すには図2の通り、各施策が顧客体験向上にどの程度寄与し、顧客体験向上が売上にどの程度寄与しているか、階層的に評価することが多くの企業にとって理解を得やすいだろう。

図2 顧客体験向上の効果の可視化アプローチ

図2 顧客体験向上の効果の可視化アプローチ

評価においては、図3に示すような顧客体験指標を組み合わせて重回帰的に効果を算出するが、業界や取り扱う商品・サービスにより顧客体験指標の追加や寄与度の係数は調整が必要となる。

図3 顧客体験指標の例

図3 顧客体験指標の例

ステップ2.継続的な成果創出による社内の理解促進

顧客体験向上の取り組みの重要性について理解を促進するためには、顧客体験指標ごとに状況をウォッチし、評価に応じて継続的に改善を行い、経営層を含む社内全体に進捗と成果を共有することが重要である。

また、顧客体験向上の取り組みは長期的な影響をもたらすことが多いものの、小さな成功事例を創り出し、顧客体験向上の取り組みへの投資が短期的にも利益をもたらすことを証明できれば、戦略や組織の見直しに向けて行動に移すタイミングが早まるだろう。

まとめ

昨今、多くの大企業では、デジタルマーケティング基盤構築への投資が一巡し、現在は高騰するデジタル広告などに対応する広告予算再配分やマーケティング業務の効率化に注力している。短期的には投資効率を高めるために効率化に専念するという考えもあるが、競争優位性を築き持続的に成長するためには顧客体験向上の取り組みを継続して推進すべきである。

本インサイトでは、企業が継続的に顧客体験向上の取り組みを推進するための解として投資対効果の定量化・可視化を紹介した。実際に定量化・可視化を進める場合には、画一的な方法論だけで実現できるものではなく、業界や取り扱う商品・サービスにより個社別の対応が必要であることに留意いただきたい。

また、社内の理解を浸透していくためにも改善活動を継続し成果を可視化していくことも必要である。アビームコンサルティングは、あらゆる業界で顧客体験向上の取り組みを支援してきた実績・ノウハウをもとに、業界別、個社別に顧客体験向上の取り組みに対する投資対効果の定量化・可視化を効率的に進め、改善に向けた取り組みも伴走支援できる体制を整えている。顧客体験向上の取り組みを加速させたいと考える企業担当者の方は、ぜひ当社の支援をご検討いただきたい。

相談やお問い合わせはこちらへ