加速度的に増していく情報のスピード・量・質に対応し、すばやい変革の決断ができる企業が優位なポジションを獲得するようになって久しい。その手段としてDX推進を主要な経営戦略の一つとする事が当たり前になってきている。

DX推進は、課題整理⇒影響測定⇒優先順位付け⇒対応手段検討という流れで進むことが多いが、課題整理の中で予算編成・見込策定・予実管理・データ分析・見える化といったキーワードは必ず出てくる。

これらのキーワード(特に予算編成・見込策定・予実管理)に対するDX化の手段として、EPMツールの導入を検討する事が多い。しかし、ツールがもたらす効果や、「使いこなす」イメージを具体的に持つ事ができず、導入慎重論が優勢となりDX化を見送る事例も多くある。

本インサイトでは、デジタル系EPMツールの導入効果は業務負荷低減だけではなく、ビジネス変革に追随しつつ経営判断も支援するという導入効果のイメージレベルを向上させ、「使いこなす」感覚をもつ為の参考になれば幸いである。

会計領域でEPM(企業業績管理)の価値を最大限に引き上げる業務高度化の方向性

- 財務会計/経営管理

- データドリブン経営

-

吉田 享史

Senior Expert

EPM(Enterprise Performance Management:企業業績管理)ツールとは

EPMツールは、経営管理を目的に、予算編成・見込策定、KPIを含む予実管理および差異要因分析を支援するツールであり、クラウド型、特にSaaS型が主要な提供方法となっている。さまざまなベンダーからリリースされており、製品毎に注力領域やコンセプトが異なる。

会計や人事、サプライチェーン等の特定の業務領域に強い製品、全社の計画統合に強い製品やリアルタイム性に強い製品等があり、ライセンス料の考え方もそれぞれである為、目指すべき方向性にフィットする適切なツールを選ぶ必要がある。

アビームコンサルティングでは、Anaplan、Tagetik、Oracle、SAPといったグローバルで定評のあるEPMの導入を支援している。

EPM導入における費用対効果の悩み

EPMの導入効果としては、現行業務の作業負荷低減による効率化がわかりやすい。

しかし、会計領域での予算編成業務は最大年2回、見込策定業務は月1回程度が一般的な実施頻度であり、それでは業務負荷低減で得られる効果で導入費用+ライセンス料の回収が出来るプランを立てられず、導入を諦めるケースが散見される。

ツール導入による業務負荷低減が見込まれるユーザーが、計画立案をする事業部門ユーザーではなく、予算編成を取りまとめる管理部門ユーザーに偏る場合も多く、業務負荷低減だけでの費用対効果算出を難しくする要因となっている。

また、導入後に費用対効果が想定より出せず、どのようにして費用対効果を上げたらいいか悩むケースも多い。

Excelをはじめとするスプレッドシートでの計画策定からEPMツールでの計画策定に切り替える場合、業務負荷低減だけが導入効果ではない事は認識されているが、改めて下記の重要な導入効果を意識していただきたい。

横にスクロールしてご確認ください

| 導入効果の観点 | 具体的な効果 |

|---|---|

| データの信頼性 | データや計算の誤りが担保されていない数字が経営報告・判断、外部開示されるリスクの排除 |

| 情報セキュリティ | 閲覧制限・コピー制限・印刷制限が難しい状態での運用による情報漏洩リスクの排除 |

| ガバナンス | 承認履歴、変更履歴が残らない数字を信頼し経営報告・判断、外部開示されるリスクの排除 |

| データの資産化 | 時間を掛けて策定したデータを蓄積し、今後の計画策定・予実管理・傾向分析の為に活用する有用性の確保 |

業務負荷低減の効果だけでなく、業務スピードが上がる事による経営への影響(報告のスピードアップ)や、属人化排除による運用リスク低減も効果として確実に認められる為、再認識したい(図1)。

「計画業務システム」に対する考え方を変える

費用対効果以外でEPM導入をためらうケースとしては、システム化した場合に事業・業務・組織変化へ柔軟かつスピーディに対応できず、運用費用が膨大になる、もしくは陳腐化するのではないかという不安がある場合だ。

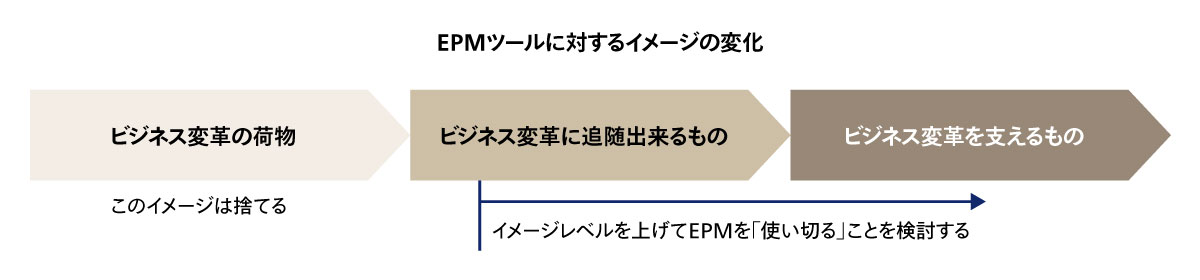

「ローコーディング」、「ノンコーディング」という言葉が広く知られる前、旧来型の計画業務システムは、事業変更対応や業務プロセス変更による機能や管理項目の追加・変更に際し、データベースや処理機能の再設計・開発・テストおよびデータ移行が必要であり、対応期間が長く改修費用も高額であった。システムの主管部門担当者はこの事を理解して対応要否を判断する必要があり、「変更は難儀」というイメージが定着していった。ビジネス変革を進めてもシステムが付いてこず、ツールが「ビジネス変革の荷物」状態になる事も多かった。

しかし、昨今のSaaS型EPMツールは上記に当てはまらない形で進化している。

変更容易性が高く、柔軟にビジネス変革・組織変革に追随できるようになっており、カスタマイズやパラメーターで各企業が求める機能の実現をサポートしている。また、アプリケーションとしてベストプラクティスの業務プロセスとそれに準じた機能群を提供しているベンダーもある。

これらのシステムで業務変革に対応する場合、カスタマイズ・パラメーター設定における動作が保証されている中での機能変更となる。コーディングを伴わない変更対応が多い為、対応期間が短く、改修難易度の低下に伴い費用も抑えられる。

EPMツールは、既に「ビジネス変革の荷物」、「変更が難儀なシステム」ではなく、変更容易性が高く「業務変革に柔軟に対応できるシステム」となっている事をご理解いただきたい(図2)。

EPM導入時に見据えるべきゴール

どのような状態であればEPMの導入価値が出ている・使いこなしていると言えるだろうか。

答えは1つでは無いが、EPMの特徴を活かして高度化された業務が経営判断を支えている状態も、解ではないだろうか。

会計、人事、販売管理、サプライチェーンとツールの適用業務範囲を広げて業務負荷低減効果を積み上げる方法や、予算編成をサポートするツールとして事業部門ユーザーの業務負荷低減を狙って拡張し、効果を上げる方法も正解だ。しかし、本インサイトでは高度化に焦点をおいて解説したい。

(本インサイトでの高度化とは、現在では難しい事、不可能な事を低業務負荷・高頻度で当たり前のように出来るようになる事と定義する。)

高いビジネス目標を達成する為には、将来の外的要因を予測し、組織構造改革と共にアプローチを策定する方法が考えられる。そのアプローチを成功させる為には、さまざまなシミュレーションからのプランニングへの落とし込み、実行と乖離分析の一連のプロセスを高頻度に行えるかどうかが非常に重要となる。

シミュレーションでは情報の整合性確保はもちろん、可能な限り鮮度の良い実績と最新の見込み情報を活用し多くのパターンを比較する必要がある。為替や金利、自社人件費や業務委託費、営業経費や投資に伴う償却費、インオーガニック戦略等、変動要素も多く、このシミュレーションをEPMツール無しで実現するのは非常に難しい。

変動要素の更新と共に損益インパクトを確認するようなリアルタイムシミュレーションは、複雑な要素が絡み合う現代のビジネス構造ではEPMツール無しでは不可能である(図3)。

このような高度化を実現するイメージを持つことで、EPMをビジネス変革や経営判断を支援する基盤として活用する姿が見えてくる。EPMが、前述の「業務変革に柔軟に対応できるシステム」から、さらに「ビジネス変革を支えるもの」に変わっていく(図4)。どのような高度化の方向性がベストなのかは企業毎に異なる為、ここはしっかりと考えていきたい。

実現方法としては高度化まで一足飛びに実現する必要はなく、高度化のイメージを具体的にもち、まずは足元の業務改善を実施し効果の収穫を始め、徐々に高度化を進める方法を推奨する。

EPMツール導入のゴールと効果として、足元の業務改善・業務負荷低減だけなく、上記の様な高度化による経営へのインパクトも合わせて考えたい。

図4 EPMツールに対するイメージの変化

図4 EPMツールに対するイメージの変化

EPM+データ分析利活用基盤の活用

EPMツールは計画情報を生み出す基盤であり、計画策定とシミュレーションをサポートし、かつ予算や見込情報を利用した業績管理に利用する。

データドリブン経営では、データ分析利活用基盤に蓄積させた広範囲かつ明細レベルの膨大なデータと、鮮度の良い実績情報をリアルタイムで可視化したものを活用して客観的な自社資源の把握・分析を行い、データに裏打ちされた経営判断を行う。実績情報に重きを置いたデータドリブン経営に精度・確度の高い見込情報・シミュレーション結果を組み合わせる事で、経営判断の幅をより広げる事が出来ると考える。

シミュレーション策定時においても、データ分析利活用基盤から得られた過去の傾向分析結果によって、実現可能性がより高いシナリオの策定を支援する事も可能になる。

実績情報は実行系基盤から発生するが、価値あるデータとして活用する為には分析用の情報が付与されている必要があり、実行系基盤、データ分析利活用基盤、計画系基盤を統合したグランドデザインから個別設計に落とし込む必要がある(図5)。

EPMは将来を見通すもの、データ分析利活用基盤は過去と現在を見つめるものとして役割を分け相互活用・データ連携をすることで、それぞれを単独で運用するよりも高い導入効果を引き出すことができる。

最近では計画系基盤、データ分析利活用基盤でAIを稼働させてインサイトを得る技術も発達しており、より効果的な経営判断を支援する基盤が整いつつある。

最後に

昨今のSaaS系EPMツールの進化は日進月歩でありAI搭載も進んでいる。本インサイトをきかっけにEPMツールに対する旧来の考え方(ビジネス変革の荷物。費用対効果が出しにくいツール。)を改めて頂けると幸いである。

DX推進は個別課題対応・個別最適で進めるのではなく、エンタープライズアーキテクチャを含めたグランドデザインから落とし込む事も重要だ。当社でも計画系基盤、データ分析利活用基盤、実行系基盤を統合したDX推進事例も増えてきている為、進め方などに悩まれている場合は是非お問合せ頂きたい。

アビームコンサルティングでは、金融、製造、不動産、消費材、商社、公共など、幅広い業界知見と共に、計画策定・業績管理領域の専門コンサルタントが業務改革構想策定からシステム導入、運用保守まで一貫した支援サービスを提供し、高度化のイメージ化と実現をサポートしている。

相談やお問い合わせはこちらへ