昨今の物価高騰や人件費の上昇、地政学リスクを背景に、一部の企業でオフショアからニアショアにシフトする動きが出ている。これにより、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)によるコスト削減の仕組みが、崩れつつある。しかし、コーポレート部門に目を向けると、単純なコスト削減から高付加価値業務への注力や人材不足の解消を優先課題として取り組む中、スピーディーに纏まった労働力を確保できるという点から、BPOに再び注目が集まっている。

BPOは、現有メンバーの余力創出に有効である一方、余力創出のスピード感と規模感が、高付加価値業務化や人材不足解消といった本来の目的・ゴール達成までのスピード感・規模感とマッチしていないケースが散見される。こうした“ちぐはぐな計画”が、「BPOによって業務委託費は増えたが、高付加価値業務へのシフトは進まず、新たな成果に繋がらない」「既存の人件費が減らないためトータルのコストが増加する」という、BPOの落とし穴に多くの企業を陥れている。

このようなBPOの落し穴に陥らないためには、余力創出と余力活用の需給ギャップが生じないよう、「余力創出のためのBPO計画」と「余力の活用計画」の整合が肝要となる。いたって当然のことだが、なぜ多くの企業が対応できないのか——。本インサイトでは、BPOの落とし穴の原因を紐解き、その対応策を提言する。

BPOは有効な打ち手となるのか、今改めて考える

- アウトソーシング

1.BPOによるコスト削減の仕組みは崩れつつある

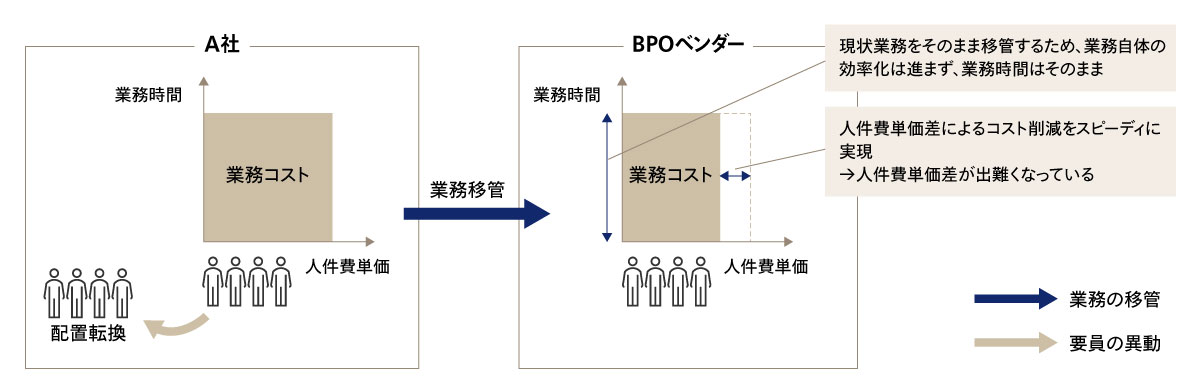

BPOは、1990年代からこれまでの失われた30年の間、コスト削減を目的に活用されるケースがほとんどであった。少々乱暴な言い方になるが、BPOとは、業務を比較的人件費単価の安いオペレーターへ移管することで、人件費単価差によるコスト削減効果を享受する変革手法であった。しかし、昨今の人件費の上昇や地政学リスクを背景に、オフショア(中国)からニアショア(国内地方拠点)に切り替える動きが加速しており、これまでのコスト削減の仕組みは崩れつつある。

実際、当社が支援したクライアントにおいて、BPOを単純なコスト削減手法として捉え試算したところ、BPOベンダーへの委託前の人件費や諸経費などのコストと比較し、BPOベンダーへの委託費のほうが高くなり、投資対効果が出ないという結果が出た。

BPOのコスト削減の仕組み

BPOのコスト削減の仕組み

2.コーポレート部門の優先課題が変化する中で、BPOに改めて注目

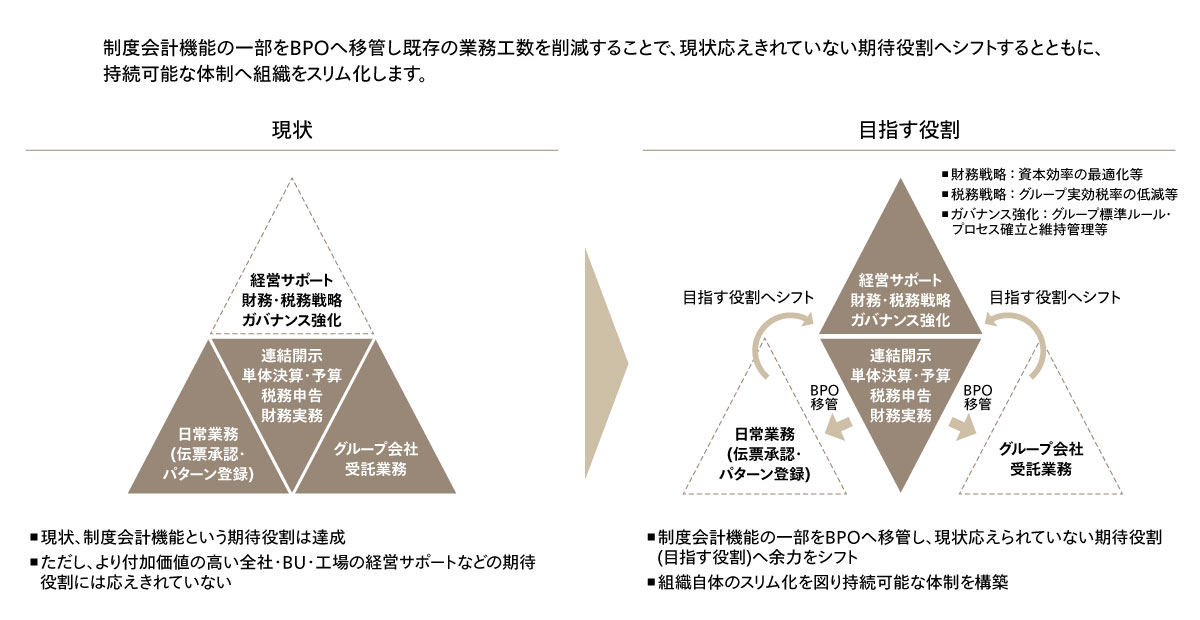

前述の通り、BPOは単純なコスト削減手法としては、もはや有効な打ち手ではないかも知れない。しかし、矢野経済研究所の調査※1)によると非IT系のBPO国内市場は2024年度以降もプラス成長を維持し堅調に拡大していく予想となっている。当社は、この拡大の要因の一つに、コーポレート部門におけるBPO活用ニーズの変化があると考えている。多くの企業では、これまでの単純なコスト削減から高付加価値業務へのシフトや、人材不足への対応など、コーポレート部門への期待役割が変化している。

当社のクライアントを見ても、経理部門では財務諸表作成といった決算の実務機能に加え、マネジメント層の意思決定をサポートするFP&A(Financial Planning Analysis)の機能強化が求められている。また、人事部門では人事制度の設計や給与計算などの人事機能に加え、部門のマネジメント層を人材・組織の面からサポートするHRBP(Human Resource Business Partner)の機能が新たに求められるなど、業務の高度化が進んでいる。

このように、多くのコーポレート部門は今、経営の高度化により、求められる役割が拡大・高度化しており、高付加価値業務へのシフトが喫緊の課題となっている。しかし、ほとんどの企業は現業に追われ余裕のない状態であり、役割を拡大する余力がない。また、高齢化・労働人口の減少による人材不足、採用難に直面しており、期待される役割の拡大・高度化に応えられないだけではなく、このままでは近い将来、現状の役割にすら応えられない状況に陥るという危機感さえ感じている。

こうした状況の中、現業の負荷を軽減し高付加価値業務へシフトするための余力を創出すること、また安定的に品質の高い労働力を確保し、持続可能な業務運営体制を構築することを目的に、BPOが再注目されている。

コーポレート部門の役割期待拡大

コーポレート部門の役割期待拡大

※1)矢野経済研究所『BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査を実施(2024年)』

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3674

3.BPOの落し穴

BPOを高付加価値業務へのシフトや人材不足の解消といった課題への有効な打ち手とするには、BPOによる余力創出の計画(スピード感・規模感)と創出した余力の活用計画(スピード感・規模感)を具体化し整合させる必要がある。

この両者の計画が具体化・整合されていないと、人件費が減ることなくBPOベンダーへの業務委託費だけが増え、トータルでコストがかさんだり、高付加価値業務へのシフトが進まず、創出したはずの余力が消えてしまったり、というBPOの落し穴に陥ることになる。

例えば、BPOへ業務移管し余力創出したものの、移管前に担当していた人材のスキルが目指す高付加価値業務で求めるスキルとはマッチせず、当初の目的が達成できない、といったケースである。

これらの落し穴にはまってしまう原因は何なのか。それはBPOの検討をBPOベンダー任せにしてしまうことにある。委託先となるベンダーに任せることは一見至極当たり前のようだが、そこに大きな落し穴がある。

なぜならば、BPOベンダーは、自社の利益を確保するため、できるだけ多くの業務量を、できるだけスピーディーに移管しようとする。また多くの場合、BPOベンダーが創出した余力の活用計画を検討することはなく、そこはクライアント企業自身で検討することになるが、BPOベンダーへの業務の安定移管が最優先となり、創出した余力の活用計画が後回しになってしまう。そしていつしか、BPOで創出した余力の活用が目的ではなくなり、BPOへの移管自体が目的化してしまうのだ。

4.BPOの落し穴に陥らないために

こうした事態に陥らないために、余力活用計画を一緒に具体化し、BPO構想全体を策定する第三者のパートナーが必要となる。

アビームコンサルティングは、この第三者のパートナーとして、クライアントがBPOの落し穴に陥らないために、大きく3つのポイントを押さえ支援している。

-

①

BPO対象業務の選定とその移管効果を見極める

BPOベンダー主導で検討が進められる場合、効果を最大化するために移管できる業務はできるだけ移管するといった方針が立てられるケースが多い。しかし、この「効果を最大化するために」の効果が誰にとっての効果なのかを冷静に判断する必要がある。無論、BPOベンダーではなくクライアントであるべきだが、主導権を渡した状態では、効果を享受する側が変わってもおかしくはない。 -

②

BPO活用後の組織の目指す姿(ミッション・ビジョン)を定義する

BPO活用は、組織の形式や機能が変わる大きな変革であるにもかかわらず、組織のミッション・ビジョンが見直されないケースが多い。本来は、組織として期待される役割が変われば、それに合わせて組織の人員に求められる人材像や人材要件を変える必要がある。これらを再定義しないまま高い組織役割だけをつたえられても、社員はこの変化についていけず、組織の変革は進まない。最悪の場合、社員が変革の意図を理解できず、変革の抵抗勢力になってしまうケースもある。 -

③

目指すべき姿の実現に向け、別視点での課題を抽出する

余力創出は必要条件だが、十分条件ではない。余力が創出されれば、目指す姿を実現できるほど現実は甘くはなく、実現に向け別視点での課題抽出とそれへの対応が不可欠だ。当社が支援したA社では、目指す姿の実現(高付加価値業務へのシフト)に向け、リソース不足という人材の量的な課題だけではなく、人材の質的な課題(スキルやマインド)を合わせて解消する必要があった。またB社では、目指す姿の実現(オペレーション業務から企画業務へのシフト)に向け、現業で手が回らないという余力創出の課題だけではなく、部内グループ間横断での企画検討など、部内各グループ間の壁(縦割り文化)を解消する必要があった。

この3点のポイントを最低限押さえることで、高付加価値業務へのシフトや人材不足への対応といった目的・ゴール達成がぐっと現実味を帯びてくる。

アビームコンサルティングは、BPOを活用したコーポレート部門の変革を検討している企業、既にBPOを活用しているが期待通りの効果が出ていないと感じている企業に対し、第三者のパートナーとして支援します。高付加価値業務へのシフトや持続可能な業務運営体制の構築といったコーポレート部門の喫緊の課題、BPO活用の真の目的・ゴール達成へ向け、伴走します。

相談やお問い合わせはこちらへ