前回は企業がスポーツ活動の価値を高めるための観点とその計測方法を紹介した。

今回は企業がスポーツ活動を通じて企業価値を高めていく際に留意すべきリスクとその対処法を紹介する。

企業がスポーツの価値を享受するために 第3回 企業スポーツにおけるスポーツ・インテグリティの確保・強化

- スポーツ&エンターテインメント

1. 企業スポーツにおけるスポーツ・インテグリティの重要性と実態

残念なことだが、未だに毎年のようにスポーツ団体やアスリートの不祥事が報道されている。スポーツは公益性が高く、社会的影響力も強いことから、こうした不祥事は当該団体だけの問題ではなくスポーツ界全体に対する不信や印象低下を招きかねない。

こうした背景からも、我が国の第3期スポーツ基本計画ではスポーツ・インテグリティの保護・強化を政策目標として掲げている(スポーツ・インテグリティとは、独立行政法人日本スポーツ振興センターでは「スポーツが様々な脅威により欠けるところなく、価値ある高潔な状態」と定義している)。

多くの競技団体が不祥事やスポーツ・インテグリティの確保に向けた対応として、団体加盟選手への研修やガイドラインの作成・配布などを行っている。一方、当社が企業スポーツを支援してきた経験に基づくと、企業スポーツにおいてスポーツ・インテグリティの確保・強化を意図した活動を積極的に行っている企業は少ない。主には、スポーツ・インテグリティに係る取り組みは競技団体やチームに一任しているためや、競技や競技会の特性からリスクが低いと認識しているためという理由が多い。

前回紹介した通り、競技力の強化によって競技会で勝利すれば、メディアに取り上げられて露出や注目が集まる機会が増える。また、様々な地域貢献活動を行うことで地域住民との関係性を深めることもできる。こうしたメディア出演や報道により活動や成果が世に広まることで、企業はプロモーション効果が得られ、さらには従業員の期待も高まっていく。

一方で、スポーツ活動の影響力や存在感が高まるほどに、実際に不祥事が生じた際の影響も相対的に大きくなっていく。

さらに、企業スポーツの主体である選手たちは、アスリートであると同時に社員として企業に所属している。仮に社員選手ではなかったとしても、企業名を冠したチームに所属していれば、当然ながら、世間からは「あの企業の選手」という見られ方をする。

もしも不祥事が発生してしまうと、事実関係の調査や処分の決議・決裁、報道対応、内容によっては賠償や訴訟対応などが生じる。特に企業スポーツの場合には、法務部や広報部といった多くの組織が対応に追われ、多くの資源と労力や時間を費やすことになる。さらには、非買運動や企業イメージの低下など、スポーツ活動のみならず事業全体に悪い影響を及ぼす可能性もある。また、一度失った信頼や評判を取り戻すには、事案の対処以上に時間と費用をかけることになる。

よって、企業スポーツにおいても、競技力の強化や選手獲得・育成に力を入れるといったスポーツのコンテンツ価値を高めることも重要ではあるが、スポーツが持つ価値を損なわないよう、スポーツ・インテグリティの確保・強化は必須である。

多くの企業は2000年前半から内部統制報告制度やESG経営、昨今では新型コロナ感染症の影響等からガバナンス、リスク、コンプライアンスの対応(以下GRCとする)を強化しており、独自に規定やガイドラインを設けている。しかし、それらはスポーツ現場や活動を想定して策定されていないため、企業スポーツにおいて完全に適用・適合させることは難しい。

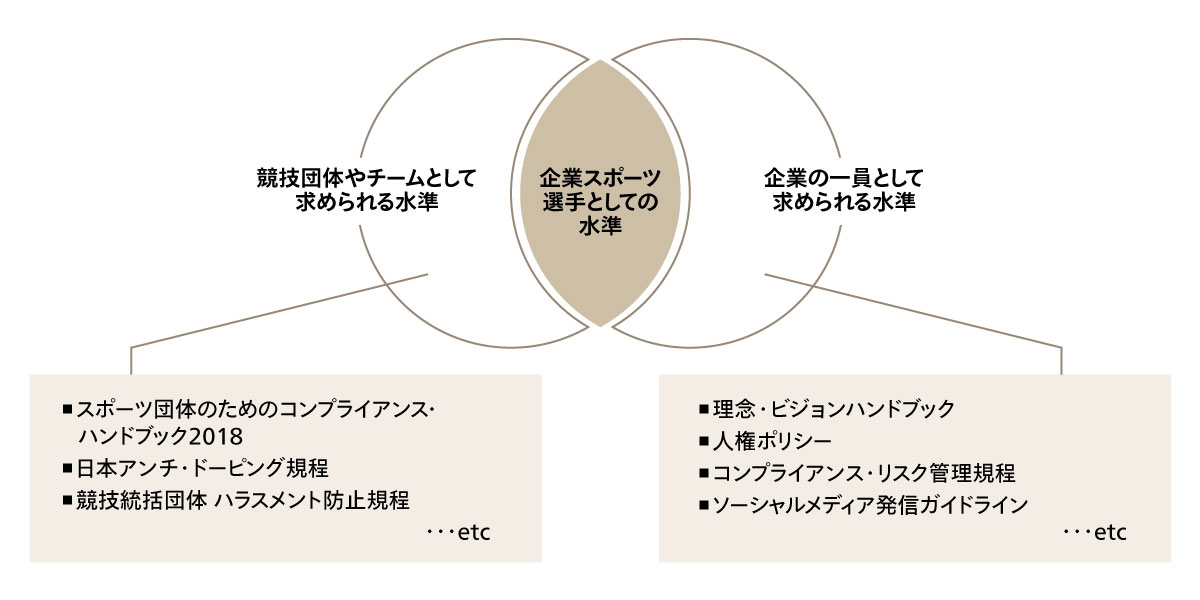

よって、企業がスポーツ・インテグリティの確保・強化を図るには、スポーツ・インテグリティと企業側のGRCを接合または連関させて考える必要がある。

また、ガイドラインを整備するだけではなく、研修機会を設けてガイドラインの内容をスポーツ現場や関係者に理解してもらう、相談や問い合わせ窓口を設ける、有事の際のルールを策定する、スポーツ事案に強い弁護士に相談できる環境を作るなど、ガイドライン策定以外の対策も行うことが望ましい。

スポーツ・インテグリティのガイドラインは、一連の対策を一貫して実施するための起点となる。これを踏まえ、企業におけるスポーツ・インテグリティの確保・強化に向けたガイドラインをどのように策定していくべきか、当社のコンサルティング事例に基づいて解説する。

図1 スポーツ・インテグリティとGRCの接合イメージ(当社整理)

図1 スポーツ・インテグリティとGRCの接合イメージ(当社整理)

2. 企業がスポーツ・インテグリティを確保・強化するためには

企業がスポーツ・インテグリティを確保・強化するためには、まずはスポーツ・インテグリティに関するリスク評価を行い、現状を知る必要がある。

具体的には、選手、コーチ、スポーツを統括する担当者などに対し、スポーツ・インテグリティの各テーマの認識や理解、実際の行動などをアンケート形式で調査する。さらに、スポーツ・インテグリティに関する設問だけではなく、GRCの理解や順守状況を確認する設問を用意することも有効だ。例えば、選手がファンから高価な贈答品を受け取ることで贈収賄に該当してしまうなど、問題認識がないままスポーツ・インテグリティを毀損してしまうケースもあるからだ。GRCに関連する質問は、GRCを所管する組織に協力を仰ぎながら制作することが望ましいが、アンケートの設問数が多くなってしまうので、テーマと回答者をいくつかのグループに振り分けて回答してもらうと、回答者の負荷を軽減させることができる。

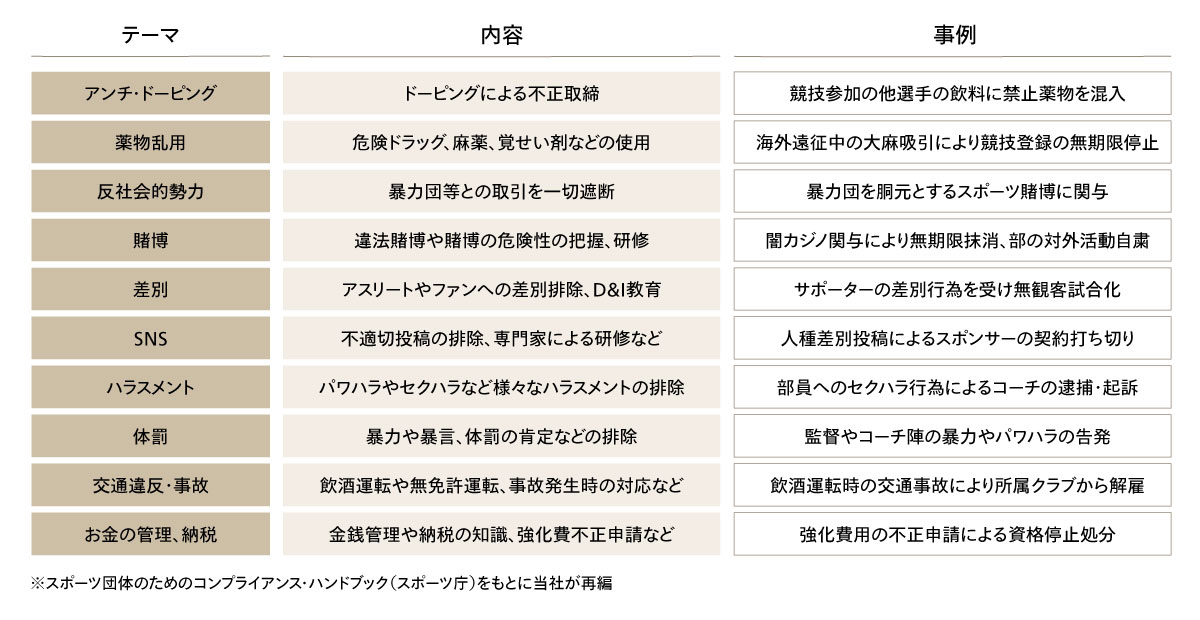

図2 スポーツ・インテグリティの項目

図2 スポーツ・インテグリティの項目

次に、アンケート結果に基づきスポーツ現場の現状を把握したうえで、自社が目指すべきスポーツ・インテグリティ確保の水準や方針を検討する。検討の際には、全体的な水準や方針だけではなく、スポーツ・インテグリティのテーマ毎に競技特性を踏まえて検討することを推奨する。また、選手の労働条件(所属形態、報酬形態、勤務形態)や、チームスポーツ・個人スポーツ、記録型・対戦型といった競技特性にも留意しながら検討する必要がある。

この際、企業内に存在しているテーマに関連する規定やガイドラインと整合しながら検討することで、スポーツ・インテグリティと企業のGRCを関連付けて整理することができる。

検討した水準や方針は、スポーツ現場で事象が発生した、または生じる恐れがある際に判断する基準としても今後の研修で用いる教材としても活用できるため、ガイドラインやハンドブックの形で整備することを推奨する。

文書としてまとめる際には、ガイドラインの記載内容がアスリートにとって理解しやすく、競技の妨げにならないアスリートファーストであることと、ガイドライン・ハンドブックとしての完全性(水準や判断の明示と情報の網羅性を保つこと)を両立させる点に留意する。

当社の事例では、一見すると両立が難しいアスリートファーストとガイドライン・ハンドブックとしての完全性を、総則と細則に分けることで実現している。

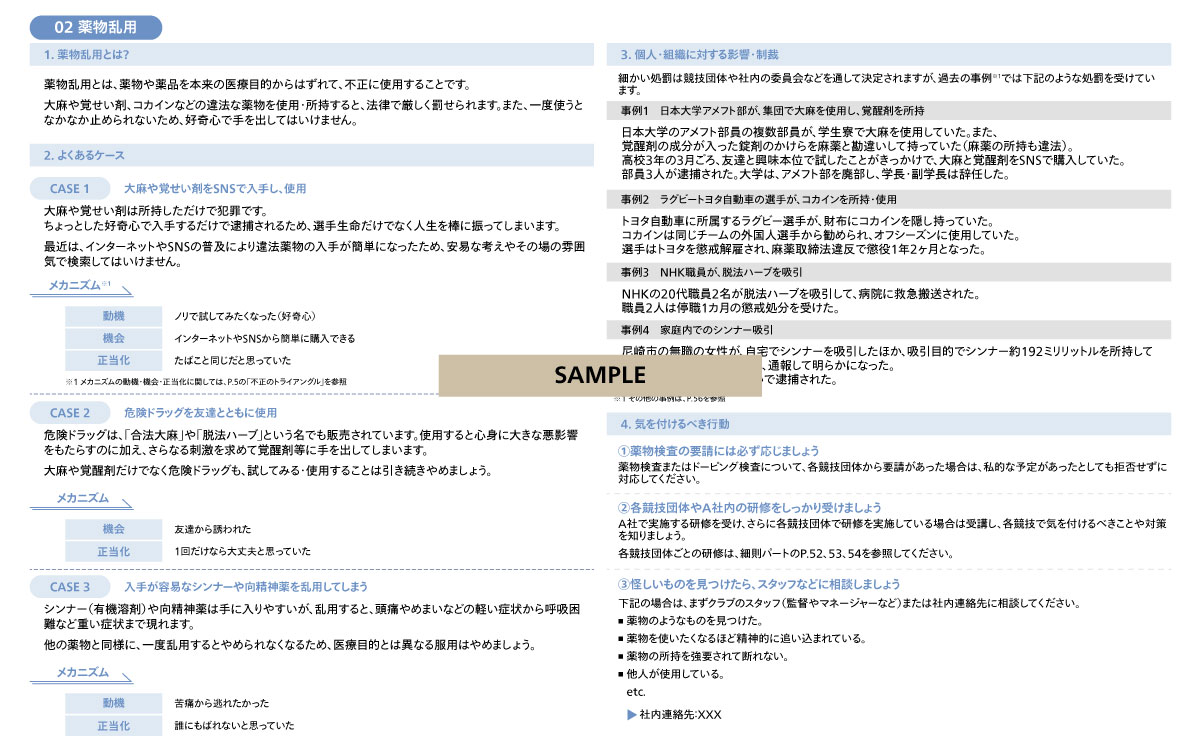

総則パートでは、各テーマの簡素な定義と方針、「よくあるケース」として「不正のトライアングル」を活用して問題が起こる仕組みや原因と共に具体的な事例を示し、問題による影響や受ける制裁、気を付けるべき行動として具体的な対応方法やルールを示した。さらに、可読性を高めるためにも、文章の記載方法や挿絵の活用などの工夫をしている。

図3 スポーツ・インテグリティガイドラインの具体例

図3 スポーツ・インテグリティガイドラインの具体例

細則パートでは、テーマに関する考え方や基準・水準、具体的な対策方法やルールを記載し、巻末には企業が有する競技を統括する団体が公表している方針や規定・ガイドラインや、同一競技のスポーツ・インテグリティに係る事例、社内の関連する部署への連絡先など、ルールブックとして用いることができる形に編纂して情報の網羅性を担保した。

このガイドライン策定を契機に、従来十分に検討しきれていなかったスポーツ・インテグリティに対する意識が高まり、GRC強化に向けた対策実施が加速している。

当然、ガイドラインを編纂したことでスポーツ・インテグリティの確保・強化できるわけではない。ガイドラインを編纂したことは、あくまでもスポーツ・インテグリティの確保・強化に向けた第一歩を踏み出したに過ぎず、実際の運用が重要になる。

具体的には、ガイドラインに基づいた教育研修、実際に生じた事案の対応、ガイドラインが参照している他ガイドラインや規定の更新、事例や時代に沿った基準や水準などの見直し、定期的な現場実態の評価など、運用体制や仕組みの整備などが求められる。また、ガイドラインへのアクセス性向上として、冊子化やイントラネットへの掲載、アプリ化など、状況に応じたマルチメディア化を図ることも考えられる。

そして、スポーツ・インテグリティの確保・強化に最も重要なことは、企業スポーツに関わる一人ひとりの意識改革である。企業スポーツには、選手やコーチ、監督、マネージャーなどのスポーツ現場のスタッフだけではなく、チームを統括する企業側の組織など、ステークホルダーが広範に存在している。これらのステークホルダーに対し、整備したガイドラインを軸に、企業のGRCやスポーツ・インテグリティの理解促進や行動変容に向けたさまざまな啓発活動を継続的に実行していくことで、企業はスポーツの価値を損なわずに高めていくことができる。

次回は本シリーズの最終回として、企業でスポーツ活動を維持・向上させるために、スポーツを統括する組織やメンバーに求められることや考え方について触れたい。

インサイト

- 企業がスポーツの価値を享受するために 第1回 企業価値向上に資するスポーツの活用観点

- 企業がスポーツの価値を享受するために 第2回 企業のスポーツ活用におけるコンテンツ価値の向上

- 企業がスポーツの価値を享受するために 第3回 企業スポーツにおけるスポーツ・インテグリティの確保・強化

- 企業がスポーツの価値を享受するために 第4回 スポーツを統括する組織の役割

相談やお問い合わせはこちらへ