アビームコンサルティングは、コンサルティングサービスの提供を通じて社会課題の解決に取り組むことを目指しており、これを当社のビジョン「価値創造ストーリー」として明示しています。このビジョン実現のため重点的に取り組む領域を、機会・リスクの視点で整理し、「マテリアリティ」として特定しています。

コンサルティングファームである当社にとって社会課題の解決には、さまざまなステークホルダーとの共創が不可欠です。マテリアリティを社内外に開示することで、企業としての透明性を高め信頼を築きつつ、ステークホルダーとの連携をさらに強化し、より実効性のある行動につなげていきます。

アビームの重点取り組み領域

1.重点取り組み領域(マテリアリティ)の考え方

2. マテリアリティの特定・見直しのプロセス

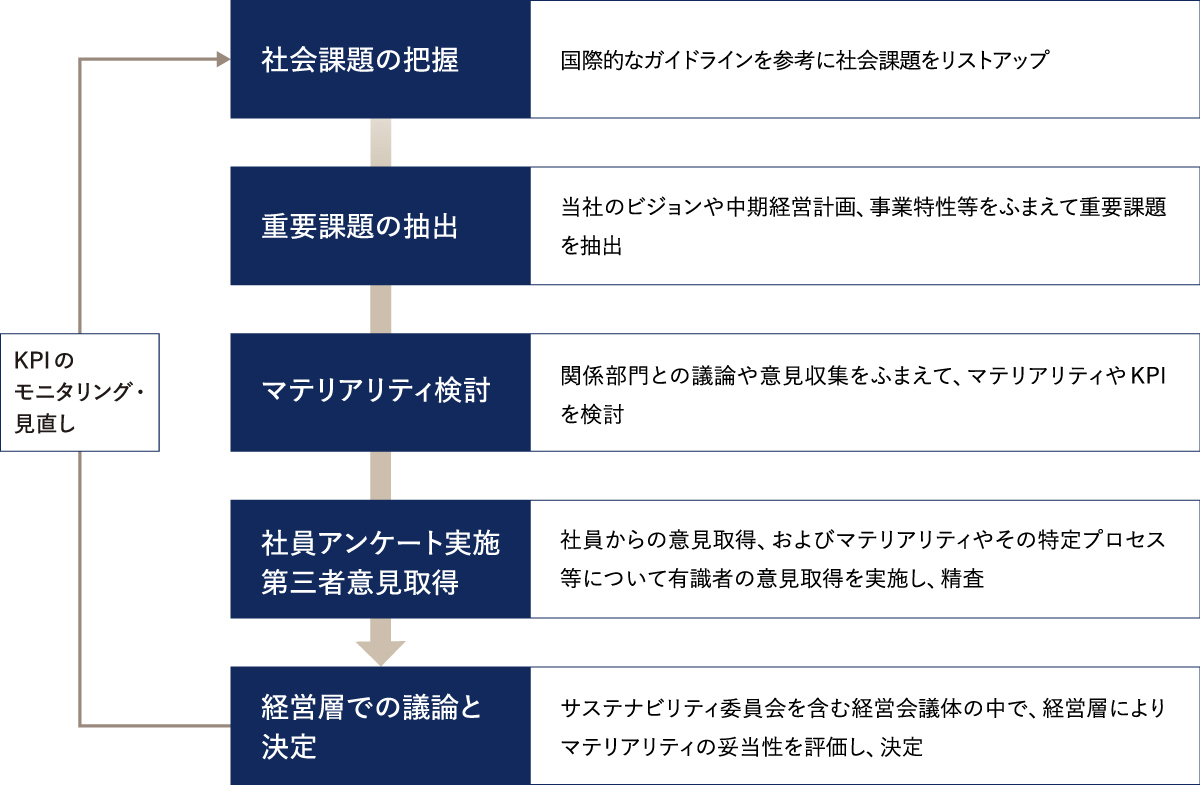

当社では、事業戦略と整合したマテリアリティの特定とその見直しを重要視しています。

マテリアリティは、以下のステップで特定しました。このマテリアリティは社会的要請や事業環境の変化を見据えながら見直しを行うとともに、社内外への浸透を図っていきます。

見直しの変遷

当社は、2020年にSDGsの考え方を踏まえマテリアリティの特定を行いました。その後、事業を取り巻く環境が変わり、新たな中期経営計画を策定したことに伴い、2025年3月にマテリアリティの見直しを実施しました。

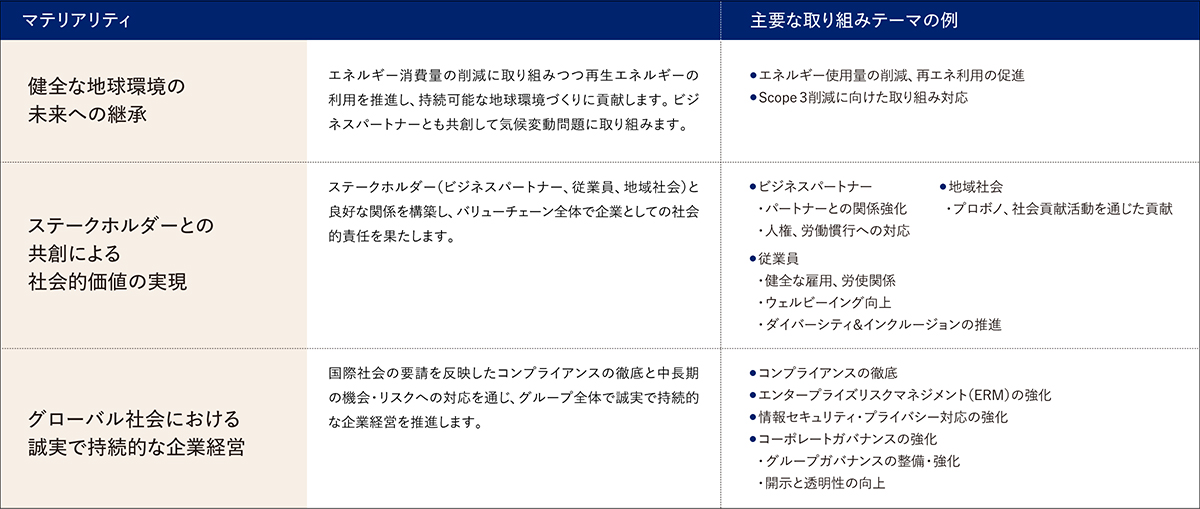

3. マテリアリティ

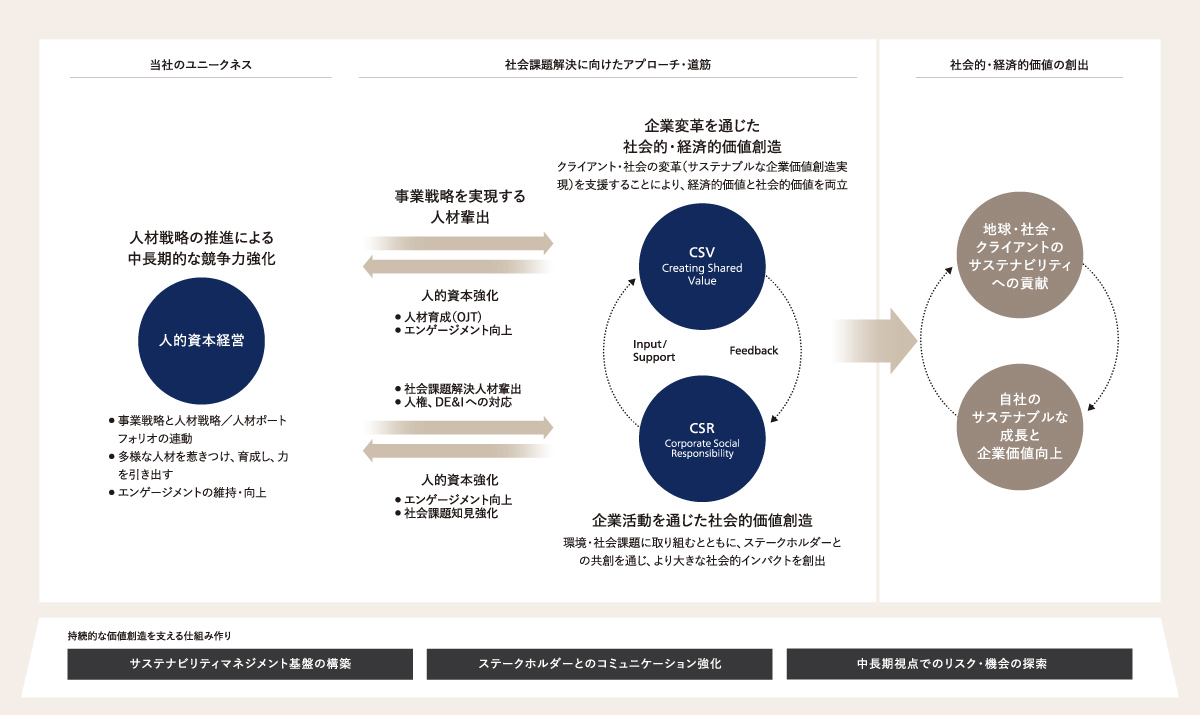

中期経営計画では、アビームの価値創造ストーリーを実現するマネジメントシステムとして価値創出経営を定めています。

その起点となるのが人的資本経営です。経営戦略・事業戦略と連動した人材戦略の推進により、中長期視点で人材のチカラを最大化します。この人材のチカラを活かし、クライアントサービスを通じて経済的・社会的価値の創出を図ること(CSV)、また当社自身の企業活動を通じて社会的価値を創出すること(CSR)を目指しています。

これら一連の活動が社会のサステナビリティへの貢献と自社のサステナブルな成長に繋がるという考えのもと、価値創出経営の構成要素である3つのパートにおいてマテリアリティを整理しました。

なお、各取り組みテーマについては関連部署において具体的な施策の検討、KPI設定を実施し、その進捗をサステナビリティ委員会で定期的に確認しています。

価値創出経営の全体像

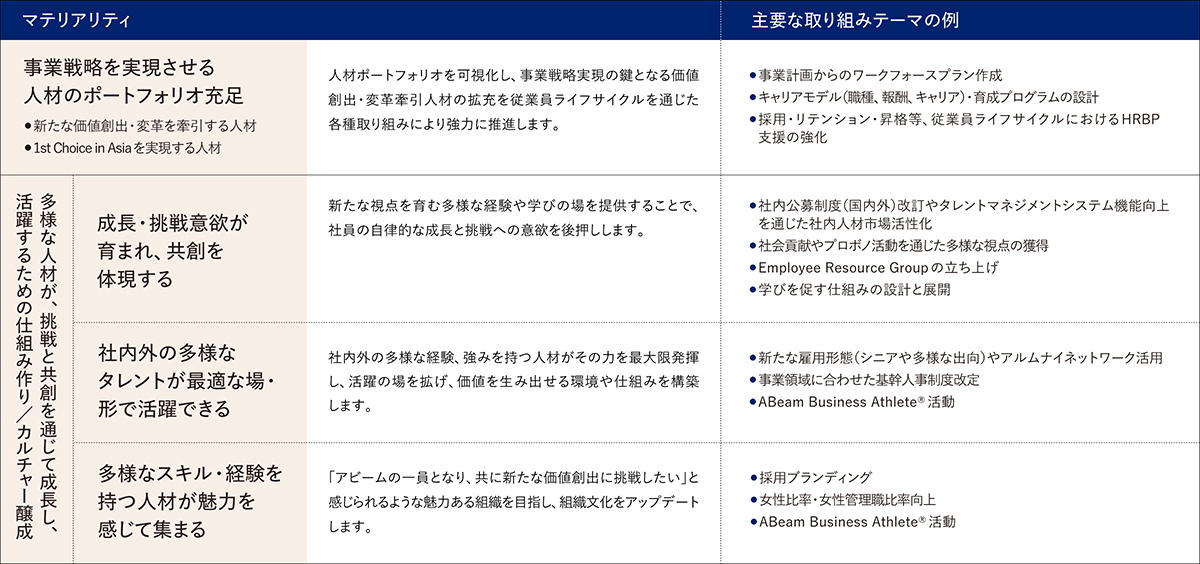

人的資本経営

当社は、事業戦略と人材戦略の連動が人的資本経営の実現に向けたキーファクターであると捉えています。事業戦略を成功に導くために重要な人材に関連する重点取り組みテーマを整理し、人材マテリアリティとして特定しています。

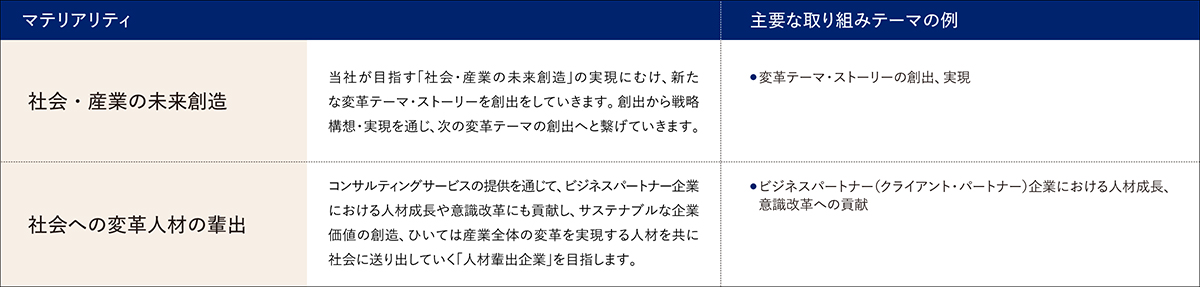

CSV(Creating Shared Value)

当社は、課題起点の変革はもちろんのこと、クライアントと共に社会・産業の未来を創造し、実現していくことが求められる役割と捉えています。

また、クライアントサービスを通じて、変革を主体的・持続的に推進する人材の育成や、そのための風土の醸成を促していくことも、重要な使命と考えています。

以上の考えのもと、2つのマテリアリティを特定しました。いずれもビジネスパートナーとの協働によって実現されるものであり、共創の輪を広げながら課題解決に取り組みます。

CSR(Corporate Social Responsibility)

当社は非上場企業であることから、自律的に企業の社会的責任に誠実に向き合っていく必要があると考えています。当社の事業特性を踏まえ、国際的なガイドラインも参照しマテリアリティを特定しました。

4. 有識者からのご意見

後藤 敏彦氏

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

業務執行理事

マテリアリティを選定する対象範囲はビジネスモデルとバリューチェーン全体です。

コンサルティングの場合、顧客が多岐に渡りサステナビリティ課題すべてがマテリアルになってしまいかねません。以下では主として会社としてのマテリアリティを中心に意見を述べます。ただし、実務に当たっては個々の顧客のマテリアリティにもしっかり注目し注力することが重要ですが、貴社の場合は’Real Partner’やバリューチェーン変革という言葉で表されているように全体を対象とされていることがわかります。

マテリアリティについて適切なプロセスを経て抜本的に見直されました。今回の大きな3つの括り(人的資本経営、CSV、CSR)は抽象性も高く価値創出経営の基盤として今後ともあまり変わることなく中長期のビジョンや戦略の柱になるものと思います。一方、KPIについても本質的に動的なものですが、定期的な見直しが運用プロセスに組み込まれており妥当と考えます。

また、3つの括りは独立別個ではなく図示されているように連関した関係にありますので、それぞれのKPIも他の括りにも関連する場合があり、戦略策定に当たっては相互連携が必須と考えます。

「人的資本」はコンサルティングの最大資源であり設定された短長期の戦略は極めて妥当と思いますが、ポスト産業資本主義時代に入り全ての産業で人財が最重要の経営資源になってきています。欧米や日本はとうの昔、中国、韓国、タイなどでも少子化は始まっており人財獲得には、人口ボーナス期の働き方の見直しやDEIなど人口オーナス期に適したものに変換する必要があり、全従業員のワークライフバランスの徹底などが必須と思います。貴社の場合は、それらは、KPIとしては「CSR」の中にあり人的資本の基盤として内容充実を期待します。

「CSV」を括りとされたのも斬新なアイデアで素晴らしいと思います。ただし、CSVは曖昧語で読み手により受け取り方が違いますので、内外への公表では貴社の考えるCSVの説明が必要と思います。

「CSR」のKPIは多岐に渡りますが定期的見直しがシステム化されており適切と思います。なかでも、気候変動は人類的課題なので全ての主体が取り組むべきものですが、貴社単独の場合の負荷はそれほど大きいとは考えられず、むしろCSVのKPIとして社会での価値創造に寄与・貢献する課題として位置づける戦略もあり得ると思います。

最後に、世界的に開示義務化のトレンドが起きており、中でも欧州がスタンダードセッターとして先頭を走ろうとしています。しかし、本来は開示よりも取り組みが第一で、トレンドの背景や欧州の本意などの理解が重要と考えます。また、取り組み成果についてのモニタリングプロセスの明確化と重要性は言うまでもありません。内外への情報公開は目的を明確にした方針と戦略に基づくべきものと考えます。

水上 武彦氏

シェアードバリュー・コンサルティング合同会社

代表

マテリアリティは、サステナブルな世界実現に向けて、企業として最も貢献できる課題を掲げることが基本となります。具体的には、自社事業・バリューチェーンが及ぼす大きな負の影響を特定してそれを軽減し、自社が強みを活かして大きな正の影響を創出できる課題を特定してインパクトを生み出します。それに加えて、課題解決に向けた政策や顧客行動などの変化、課題の深刻化がリスク、機会となり自社の企業価値に大きく影響する課題を特定して戦略的に対応します。

コンサルティング会社の場合、負の影響は、クライアント価値を高めるプレッシャーにもとづく人権侵害への加担、移動やサーバーの利用等によるエネルギー利用などが想定されますが、製造業などに比べると相対的にその影響の規模・範囲は限られます。負の影響の軽減についても、適切な解像度で自社事業・バリューチェーンの影響を理解してその軽減に真摯に取り組んでいくべきですが、より期待されるのは、正の影響の創出です。貴社のマテリアリティは、負の影響への対応として「CSR」課題、正の影響の創出として「CSV」課題、それに加えて、人材が重要な企業として「人的資本」課題を掲げています。これは貴社の特長を示すユニークなフレームワークです。

特に期待されるCSVについては、「社会・産業の未来創造」「社会への変革人材の輩出」を掲げています。「社会・産業の未来創造」については、サステナブルな世界実現に向けてどのように社会・産業の未来を創造していくのか詳細を明示はしていませんが、すべてのコンサルティング領域で、クライアントの正負の影響を理解してサステナビリティ価値を生み出す示唆を出すことは可能です。貴社のコンサルタントがそうした意識を持ってサステナブルな世界実現に向けた未来創造に貢献することを期待します。

「社会への変革人材の輩出」は、ビジネスパートナー企業における人材成長や意識改革を通じて、サステナブルな企業価値の創造、ひいては産業全体の変革を実現する人材を輩出していくとしています。これを実践していくには、まずは貴社の人材がサステナビリティに関するリテラシーや志を持つ必要があります。

人的資本経営のマテリアリティにおいて、貴社人材のサステナビリティのリテラシーやサステナブルな世界を実現しようとする志を高めるといったことは明示されていませんが、これは是非進めて欲しいところです。そうした人材が増えれば、必然にCSVの取り組みを通じてサステナブルな世界実現に向けて貢献できるようになるでしょう。