日本のスポーツはビジネス化したのか?

今考えるべき今後の方向性

第1回 スポーツ界が取り組むべき課題とは

2024年2月6日

早いもので東京五輪が終わり2年以上が経過し、今年はパリ五輪が開催される。スポーツに関するコンテンツホルダーは今、将来に向けて何を考えなければならないのか?コンサルティングファームとしてスポーツ産業の知見を有する専門部隊を保有し、スポーツ団体の改革に伴走してきたアビームコンサルティングが全4回の連載で考察する。第1回では、スポーツ界が取り組むべき課題について取り上げる。

目次

日本のスポーツはビジネス化したのか?

2013年9月、アルゼンチン・ブエノスアイレスで大きな歓喜が沸き起こった。「おもてなし」が世界に発信され、東京が2020年のオリンピック・パラリンピックの開催地として決まった瞬間である。世界的祭典は2021年に幕を閉じ、今は2024年、ブエノスアイレスの歓喜から10年以上が経過した。多くの国民が熱狂しスポーツの力を感じたことだろう。一方で、今後のスポーツの発展のためにも今、日本のスポーツ産業で喫緊の課題となっているのが、「スポーツのビジネス化」だ。果たして日本のスポーツはビジネス化したのだろうか。

2015年にスポーツ庁が設立され、2012年で5.5兆円だったスポーツ市場のビジネス規模を2025年に15.2兆円に拡大することを宣言し、少なくとも我々を含むスポーツ関係者は大きな期待を持った。教育的な位置づけだったスポーツを、エンターテインメントとして魅せるスポーツ、自立的に稼ぐビジネスに転換することが求められるようになり、スポーツ団体も試行錯誤を続けている。

しかし、市場規模は欧米と比較してまだまだ小さいのが実態である。

日本のプロ野球をみてみると、情報が公開されていないため正確な数値は分からないが、2022年には福岡ソフトバンクホークスの売上高は325億円、横浜DeNAベイスターズは146億円であり、球団数からNPB全体での市場規模は約1,500億円から2,000億円と推測される。一方、米国のMLBは2022年度に1兆1,719億円規模となっている。約10倍の差である。

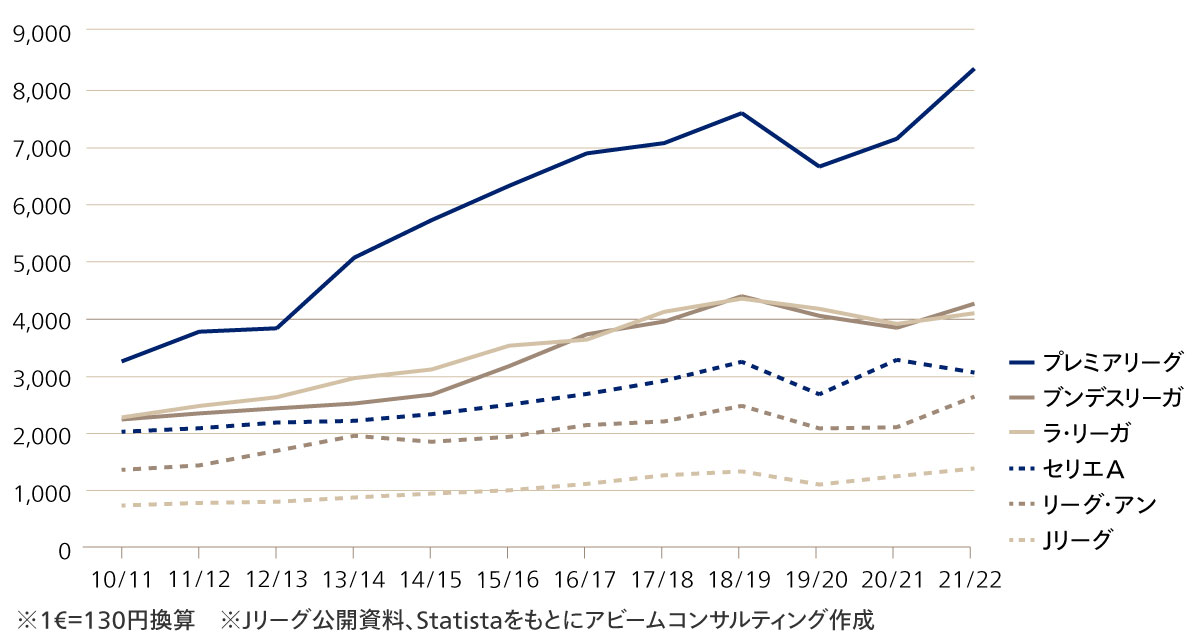

また、Jリーグも全体として年々売上は増加傾向にあるとはいえ他の主要国のリーグと比較してみるとその規模は小さく、売上の増加幅も小さい(図1)。Bリーグはまだ新しいリーグで、2022年の売上は300億円であるが、米国のNBAの2022年の売上は1兆1,400億円である。

図1 海外主要国のサッカーリーグ売上規模推移

マイナースポーツも「適正サイズでビジネス化」

一方、マイナースポーツは、その規模を急激に大きくすることは現実的に難しく、それぞれの競技で独自の魅力を打ち出し、地道にファンや競技者を増やしながら、パートナー・スポンサーを集め、適正サイズを見極めながらビジネス化に取り組む必要がある。

我々は多くの競技団体に話を伺う機会があるが、総じてリソース不足、特にカネ、ヒトの問題を抱えている。カネがないからヒトを雇えない、ヒトがいないからカネを生み出せない、という悪循環に陥り、新たな一手を打てていない。また、これまで稼ぐという概念がなかったところに、突然、スポーツはビジネスだと言われていることに対する困惑もまだまだ大きいように思う。

そして、多くの企業・スタートアップも、この10年間でスポーツビジネスに取り組み始めた。我々もその中に含まれる。スポーツテック、アナリティクス、コンサルティングなど、新たな領域でスポーツの発展に貢献し、ビジネスにしていこうという流れが生まれた。カオスマップも作成されるくらいのスポーツテック企業も存在する。しかし、話題化には成功しているものの、ビジネスとして大ブレイクした企業・スタートアップはかなり限られている。

我々はこうした状況を悲観しているわけではなく、ポテンシャルとみている。日本のGDPの規模を考えればプロスポーツ市場の規模に日米でこれほど大きな差がつくとも思えない。文化の違いなどが差異の理由になることもあるが、それを言ってしまうと先に進むことはできない。マイナースポーツであっても、適正な規模でビジネスとして成立するポイントを探ることはできるだろう。

本インサイトを読んで頂いているスポーツビジネス関係者を含め、こうした状況を成長のポテンシャルと捉えて「稼ぐ力」を強化すべきである。

「稼ぐ力」の強化へ求められる発想

では、スポーツ産業で稼ぐ力を強化するためには何をすればよいのだろうか?

その問いを考えるため、スポーツ産業の主な登場人物、プレイヤーについて整理し、もう少し詳細にスポーツ産業の構造を捉えておきたい。

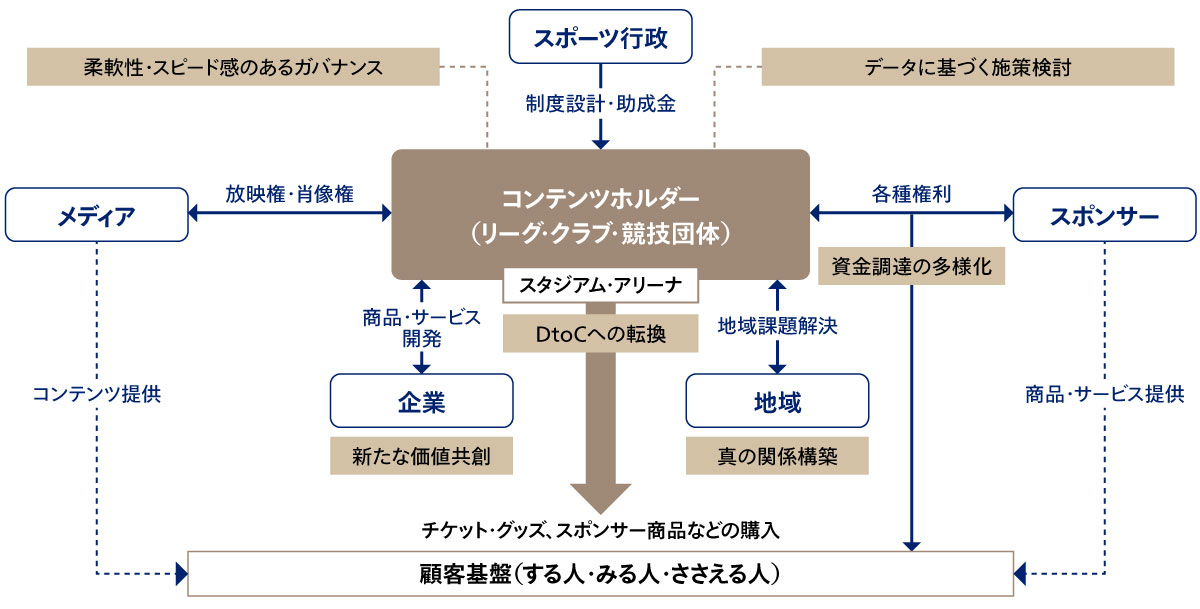

我々は、スポーツ産業には、6つの主要プレイヤーがいると定義している。いわゆるリーグ・クラブというコンテンツ権利を保有する「コンテンツホルダー」、スポーツの発展をサポートするスポーツ庁などの「スポーツ行政」、興行を行う場所としての「スタジアム・アリーナ」、スポーツを活用する、あるいはスポーツ界に商品・サービスを提供する「企業」や「スポンサー」、スポーツの映像や情報を提供する「メディア」、スポーツをする・みる・支える場所となる「地域」である。

それらのプレイヤーに、する人・見る人・支える人がお金を払う顧客基盤として存在し、地域単位でビジネスが行われる。この全体の中でお金が循環することで、スポーツはビジネスとして成立すると考える。

アビームコンサルティングはこの定義のもと、日本のスポーツ産業の発展に向けて、コンサルティングファームという立場から課題の発見と解決に取り組んできた。現状をみれば、我々としても今まさに取り組んでいる最中だが、これまで多くのプレイヤーと接してきた過程で、スポーツのビジネス化に向けた課題については概ね全体像を捉えることができたと考えている。

図2は、各プレイヤー間でのお金の循環を図示したものであり、我々が考える「コンテンツホルダーを中心としたスポーツ産業構造」を示したものである。

図2 コンテンツホルダーを中心としたスポーツ産業構造への転換

このコンセプトの核は「コンテンツホルダーの自立」であり、コンテンツホルダー自らがビジネスを主導できるようになることである。ビジネスという意味では当たり前のことなのだが、前述したとおり、ヒトやカネといったリソース不足で、新しいことをやりたくてもできない、新しいことをやろうという雰囲気が生まれないというのが現状であり、その状況を脱却して自立しなければビジネス化は難しいという考えが背景にある。民間企業では、Direct to Consumer(DtoC)が進んでいるが、まさにDtoCへの展開が求められるものと考えている。

一方で、自立するとはいえ、単独でビジネスを発展させることは難しい。最適なパートナーを主体的にみつけ、問題を丸投げするのではなく、共に発展する共創に取り組むことが重要である。このコンセプトに基づき我々はスポーツ産業の発展に取り組むこととしている。

スポーツ界が取り組むべき課題

それでは、我々が考えるスポーツ界が取り組むべき課題について概要をご紹介していく。いくつかの課題の詳細については、今後、本インサイトの連載にて詳述していきたい。

① 先進的な取り組みをスピード感を持って決定するためのガバナンス

2021年にオリンピック・パラリンピックを巡って発生したネガティブな話題や、助成金の不正受給、選手の不祥事など、スポーツ界では「なぜそんなことが起こるのか」ということが発生してきた。また、新しいことに取り組むことにも抵抗感が強く、意志決定のスピードも遅い。稼ぐ意識が醸成されていないことも大きな要因ではあるが、内部のステークホルダーが多すぎて、担当者は何かを決定する際に確認・承認・根回しの嵐に巻き込まれている。もちろん一般企業でも同様の事象は発生しているが、上場企業であれば、報告プロセスや対応プロセスなど、責任者を明確にした管理体制を定め、意思決定スピードを速めている。

スポーツ庁が2019年にスポーツ団体ガバナンスコードを策定し、ガバナンス強化に取り組み始めていることはポジティブな流れであるが、実務に落とし込むにはまだ時間がかかるだろう。しかし、稼ぐスポーツに転換する以上、先進的な取り組みにスピード感をもって挑戦するための仕組みが必要となる。

② 多様化する資金調達方法への対応

結局のところ、財源がなければよい選手・スタッフを確保できず勝つ確率は低くなるため、財源の確保は最重要課題といえる。近年、テクノロジーの発展により、資金調達の方法は多様化しており、クラウドファンディング、ギフティング、オークションなどを活用する団体も増えている(当社ではスポーツ団体用のライブオークションプラットフォームを構築・提供している)。

なお、Tリーグに所属する琉球アスティーダのように上場して資金調達を行うという事例も生まれてきているが、多くの団体では、スポンサーの獲得が資金調達手段の主流となっている。しかし、近年ではスポンサー企業のニーズは多様化しており、従来のユニフォームや看板などへのロゴ掲出を中心としたセールスでは企業ニーズにマッチしない。今後、多様化する資金調達方法の活用の道を探りながら、同時に、多様化するスポンサーニーズに応えていくことが求められる。

③ 自ら“売る”ためのDtoCへの転換

コンテンツホルダーが稼ぐには、保有している権利を最大限活用する必要がある。選手の肖像権、放映権などの魅力・価値を高め、販売することで稼ぐことができる。従来、競争環境もなく、稼ぐ必要性が低かったため、権利活用の知識は必要なかったともいえるが、スポーツのビジネス化においては必須である。

そのため、権利の知識やマーケティングの知識が不可欠であるが、知見者や専門家が組織内にいないため、権利ビジネスに精通する外部の事業者にその取扱いを任せることになる。外部の事業者は当然ビジネスとしてポテンシャルが高い権利については、一生懸命その価値をあげて売ろうとするが、ポテンシャルが低いと判断すれば撤退する。撤退されると自ら稼ぐしかないが、ノウハウがないため身動きがとれなくなる。今後、自ら稼ぐ力を身に付けるためには、権利を活かすスキルとノウハウ、仕組みを持つことが重要となる。

④ 企業との新たな価値の共創

スポンサー企業のニーズは多様化している。また、スポーツコンテンツを活用して新たな事業や課題解決に取り組みたい企業も増加している。特に、近年はSDGsへの取り組みやESG経営が求められており経営課題となっている。我々もリーグやクラブのスポンサー営業支援として企業を訪問することがあるが、SDGsに一緒に取り組むことへの興味・関心は高い。

スポーツは、「共感」や「一体感」を生み出しやすく、それをファンやスポンサー企業の「ネットワーク」によって「訴求」する力を持っている。今後、こうした強みを活かし、企業の課題解決に取り組む、あるいは新たな事業を共同で行うことで、スポーツの新たな価値を“共創”していくことが重要となってくる。

⑤ 地域との“真”の関係構築

スポーツを実施する場所、スタジアム、アリーナなどのスポーツ施設が拠点となり、そこに人が集まることで賑わいが醸成され、ファンも増えて支援者も増えていくというのが基本的な考え方である。スタジアムやアリーナを埋めるのは、極端な話、その周辺住民をファンにするのが一番早い。それにより、チケット収入が増加し、地元企業のスポンサーも増加する。

したがって、地域住民や自治体と良好な関係を築くことは顧客基盤の拡大において非常に重要なことである。そして、そのためには地域が抱える課題解決に貢献し、関係性を築いていく、子供達と触れ合い、そのスポーツの魅力を地道に訴求していくといった活動が必要になる。「一時的にここでイベントをやりました」ということではない。

クラブ・選手が地道に地域の方々と自らコミュニケーションをとることで、多くの人に名前を知ってもらうことができ、応援したいという気持ちを醸成できる。地域・自治体と“真”の関係性を構築するためには、古い言い方かもしれないが、足を運んで対話を続けながら進める以外方法はない。

⑥ データに基づく施策検討

最後に、上記①から⑤までの活動を効率的に行うためには、顧客データのみならず、地域データ、スポンサー企業のデータといった外部データ、内部の会計データを活用して施策を検討する必要がある。顧客データについては、誰がどこでどのような行動をして、最終的にチケットやグッズの購買に至ったのかをみることになるが、一般企業ではCX(Customer Experience)と呼ばれる取り組みで推進されており、顧客の行動だけでなく、価値観を捉え、顧客体験を向上する施策検討が進められるようになってきている。

また、地域課題を解決するためには地域住民の年齢・性別、地域の産業構造を捉え、自治体が抱える課題を把握する必要がある。スポンサー企業についても経営状況をデータで捉え、経営課題を把握する必要がある。会計データを分析して、業務上の課題を発見することも非常に重要な取り組みである。現状、競技力向上のデータ活用は進んでいるが、こうしたビジネス強化に向けたデータ活用人材は不足しており、スポーツ界全体として、データ収集基盤、データ活用人材を確保することが重要になるだろう。

これからが勝負のとき

以上述べてきた通り、今後スポーツ界が取り組むべき課題は数多くあるが、前向きにとらえれば、これらの課題が顕在化してきたことは幸運ともいえる。なぜなら、顕在化した課題を一つひとつ解決することでビジネス化を推進することができるからだ。

今後、起爆剤としてスポーツくじの拡大などが議論されているが、その売上の一部がスポーツ界に回ってきたとしても、その資金を活用する仕組みが構築できていなければ大きな効果は期待できないだろう。

改めて現状を見つめなおし、スポーツの真のビジネス化に向けて、スポーツ界が一丸となって課題解決に取り組み、ビジネス基盤を構築していくときである。

※本インサイトは2021年11月08日にHALF TIMEマガジンへ寄稿したもの を一部改訂・追記したものです。