SSBJ・ESRS対応を起点に、サステナビリティと事業成長の両立を目指す企業へ個別解を提供

先手を取り続けたリコーの環境経営、サーキュラーエコノミーのロールモデル 50年の軌跡と「次の一手」(ダイヤモンドクォータリー)

SSBJ・ESRS対応を起点に、サステナビリティと事業成長の両立を目指す企業へ個別解を提供

気候変動や社会課題への対応が企業の持続的成長に不可欠として認識される中、企業のサステナビリティ情報に対する投資家・市場からの期待は急速に高まっています。日本ではSSBJ基準が2025年に公表、EUでは2024年よりCSRDが既に適用開始されています。サステナビリティ開示等関連規制への対応をどのように行っていくかは、今後の企業競争力や資本市場への情報開示の在り方にも直結する経営課題となっています。

しかし、各企業の事業特性は異なっており、事業特性や地域性を無視した画一的な規制対応は、企業にとって過度な負担や投資家への誤ったメッセージとなる可能性があります。また、経営に資するSSBJ・ESRS対応を推進するためには、サステナビリティ関連のリスクと機会の影響を見極め、重要な項目に集中することが欠かせません。戦略を再検討し、具体的な経営計画やKPIに落とし込むことが、サステナビリティ経営の実現につながります。

サステナビリティはコミットメントから実行・成果の開示へ ~2026年SSBJ、2028年CSRD域外適用を見据えて~

2020年の「2050年カーボンニュートラル宣言」を契機に、企業は脱炭素や再生エネルギー導入など、サステナビリティを経営の中核に据えた取り組みを加速させています。一方で、資源循環や生物多様性、環境・人権に配慮したサプライチェーンの構築、地政学リスクへの対応など、サステナビリティに関わる企業の取り組みテーマは多様化・複雑化しています。またこれからは、単なる目標達成の宣言にとどまらず、マイルストーンを明確にし、目標を達成するためには、戦略や中期経営計画、事業ポートフォリオ変革に反映することが求められます。

さらには、取締役会やサステナビリティ委員会によるガバナンスの実効性を確保し、リスクマネジメント体制の高度化によるグローバルリスクへの対応を推進することも大規模企業の経営において重要です。

規制対応を効率的に進めつつ、こうした本質的な経営アジェンダに対してどう取り組むか。今まさに、経営者としての明確な方針と意思決定が問われています。

SSBJ・ESRS対応を起点に、経営変革を推進する

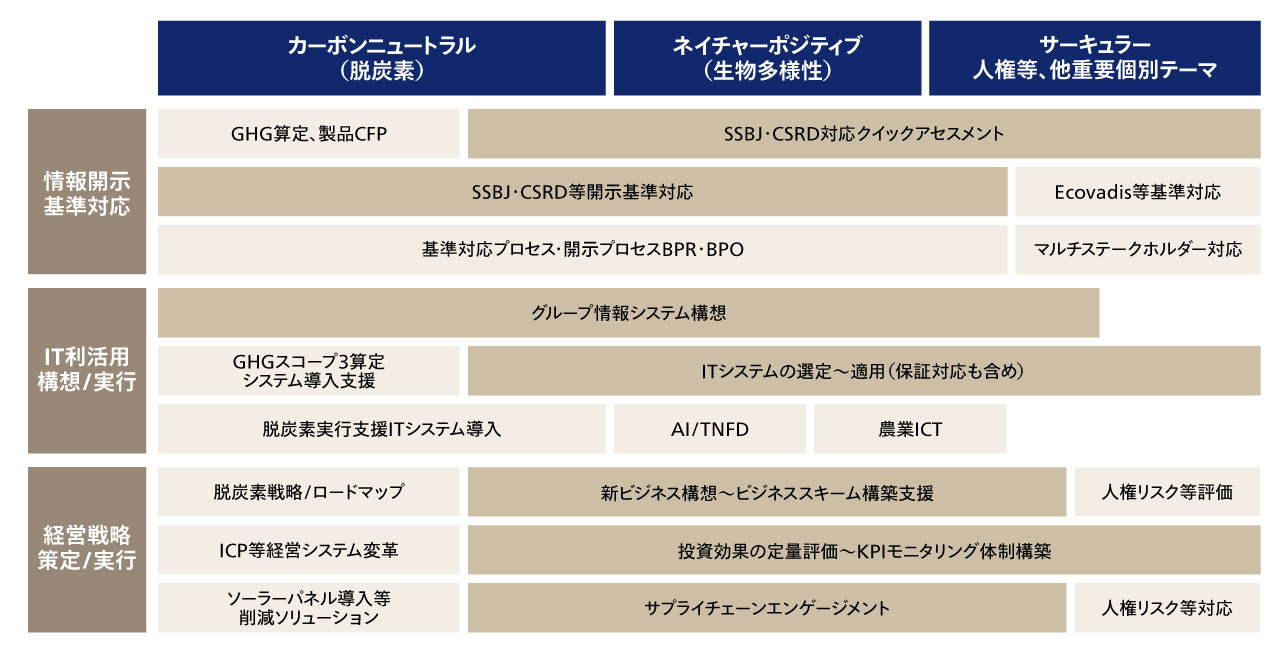

サステナビリティ基準への準拠性や十分性の確保に加え、第三者保証の取得に向けて、業務・システムの両面から専門的に支援します。

SSBJ・ESRSでは、サステナビリティ関連のリスク・機会に関する重要情報(マテリアリティ、対応戦略、関連する指標と目標)の開示が義務付けられており、マテリアリティ分析やリスクと機会の評価、スコープ3のGHG排出量算定、ガバナンス体制やリスク管理体制などの高度な専門知識が必要です。当社の専門性の高いプロフェッショナルメンバーが実務における部門間連携や第三者保証人との協議・調整を伴走支援することで、対応業務の質と効率を高めます。

情報システムについては、第三者保証の取得や有価証券報告書での法定開示を見据えた構想策定に加え、業務プロセスの見直しやBPRの実施、ソリューションの選定から導入までを支援し、データ利活用による経営の高度化にも貢献します。

長期プロジェクトにおける豊富なマネジメント経験を活かし、タスク・スケジュールの可視化および進捗管理とボトルネックの特定を通じて、着実にプロジェクトを推進します。

情報システムやデータマネジメントで、サステナビリティを加速する

サステナビリティの推進には、迅速な現状把握と、投資や施策の効果を検証しながら柔軟に打ち手を変えることが重要です。SSBJやESRSなどの開示規制でもバリューチェーンでのリスクと機会の識別評価を求めていますが、特にグローバル展開をしている企業においては、各拠点のリスクを把握し、事業推進施策の効果を検証・改善し続ける経営が不可欠です。

こうした中、従来のシステムでは必要な開示情報や経営判断に資する情報をタイムリーに収集・分析することが困難です。結果として、エネルギー利用の最適化や資源循環の推進、水資源管理などの取り組みが停滞する可能性もあります。狙った戦略を確実に実行するためにも、情報システムとデータマネジメントの在り方を見直すことが肝要です。

サプライヤーとの連携を通じた、サステナビリティの実践拡大

サステナビリティ推進における中核的なテーマであるGHG排出量の削減に向けては、自社グループ内での対策(スコープ1、2)だけでなく、バリューチェーン全体での削減対策(スコープ3)が不可欠です。特に、物品調達の多い製造業や小売業などでは、サプライヤーからの排出量(スコープ3カテゴリー1)が多く、サプライヤーとのエンゲージメント強化が排出量削減の鍵となります。各サプライヤーのGHG排出量削減の取り組み状況に応じた支援に加え、再エネ調達スキームの構築や廃棄物リサイクルに関するサーキュラーエコノミースキームの構築など、サプライヤーと強く連携することが重要です。

サプライヤーと良好な関係を築くことは、環境や人権に配慮したサプライチェーン構築にもつながります。それぞれの取り組み内容をひとつの目的に限定することなく、サステナビリティ経営の全体を俯瞰し、他のサステナビリティアジェンダにも連携していく意識が求められます。

相談やお問い合わせはこちらへ