カーボンニュートラルの取り組みは、もはや単なる環境問題ではなく、企業価値を左右する経営上の重要課題になりつつある。また脱炭素の実現には、自社だけでなくサプライチェーン全体の排出量(Scope3)の算定と削減を見据えた仕組みづくりが必須だ。

本セミナーでは、日本電気株式会社(以下NEC) サプライチェーン改革統括部 ディレクターの秋山 平氏をゲストに迎え、Scope3削減への実現に向けて基本となる考え方やそのポイント、NECの実践事例を紹介した。

(本稿は2025年1月10日アビームコンサルティング×GXコンシェルジュ共催セミナー「カーボンニュートラル実現とサプライヤーの排出量削減に向けたエンゲージメントの実践」での講演をもとに再構成しています。)

【イベントレポート】サプライヤーの排出量算定・削減活動推進の要諦

- 電機

- サプライチェーンマネジメント

- GX

Scope3削減の重要性、GHG排出量算定方法の高度化

GHG排出量の算定・削減を行うにあたって、自社に由来する直接・間接のGHG排出量を対象にしたScope1、Scope 2の先にある、Scope3に課題を感じている企業が多いのが実情だ。

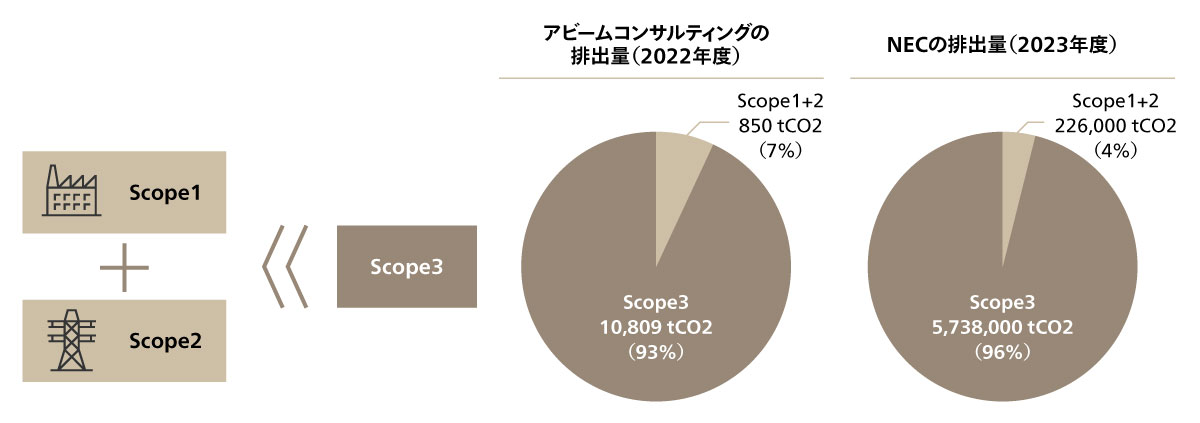

アビームコンサルティングとNECの排出量を例に挙げると、両者ともScope3に該当する排出量の割合が全体の90%を超えていることから、いかにScope3におけるGHG排出量算定・削減に取り組むことが重要であるかが分かる。Scope1およびScope2といった自社排出量の算定・削減にある程度目途が立ち、Scope3の削減が大きな課題となっている企業も多くいるだろう。(図1)

図1:アビームコンサルティングとNECのScope3排出量の割合

図1:アビームコンサルティングとNECのScope3排出量の割合

このScope3削減では、「Scope3削減に適合した算定方法の高度化」が必要になる。一般的にGHG排出量の算定は、自社での活動量と原単位をかけ合わせて行うが、これには自社がサプライヤーから購入した金額を用いて把握するケースが多く、この場合サプライヤーが削減に取組んだとしても、削減実績は反映されない。

サプライヤーの削減努力を見える形で反映させるためには、算定方法そのものを変える必要があり、具体的には、サプライヤーからの調達金額にもとづく算定をやめ、サプライヤー自身によるGHG排出量算定・削減に移行していくことだ。

サプライヤーの排出量算定には、「組織別排出量算定」と「製品別排出量算定」の2つがある。組織別排出量算定では、サプライヤーが燃料を電気に変えたり、再エネに切り替えたりした削減努力を、自社のScope3削減に反映することが可能だ。一方、製品別排出量算定では、サプライヤーが製造にかかるエネルギー消費量や原材料を減らすだけでなく、排出量のより少ない原材料に切り替えるなどによって、自社のScope3を削減できるものの、製品別に算定する必要があり、社内の複数の部門とサプライヤー間での調整が発生するため時間を要する。まずは比較的取り組みやすい組織別排出量算定から始め、製品別の算定にシフトしていくことで各部門との連携をスムーズに行うことができる。

そして、Scope3の削減を推進するにあたっては、まずサプライヤーに削減活動に協力してもらうことが重要である。つまり、サプライチェーン全体の排出量を削減していく「サプライヤーエンゲージメント」の活動が不可欠になるのだ。

サプライヤーエンゲージメントの実践における要点

では、どのようにサプライヤーとのエンゲージメントを醸成していけばよいのか。

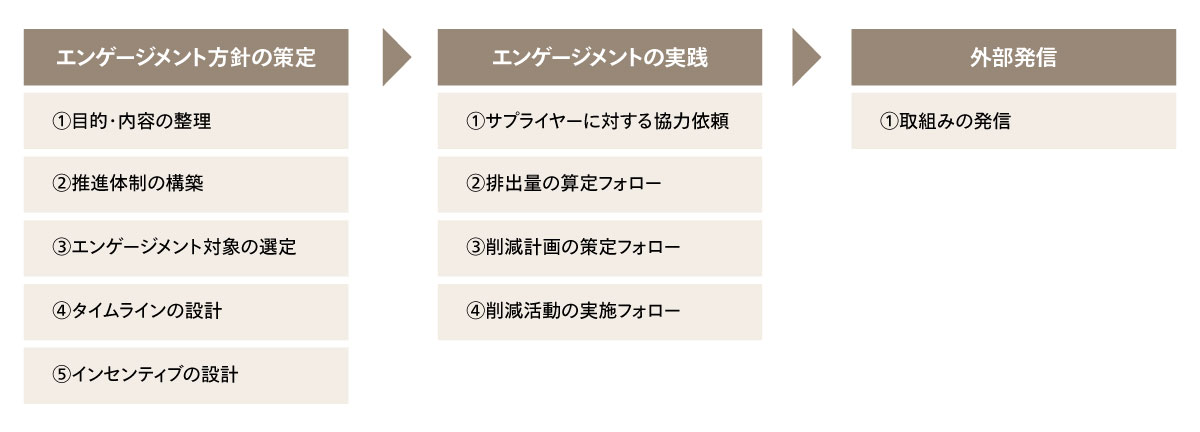

まずは自社でエンゲージメント方針を策定し、実践に繋げていくことである。そして実践後はその成果を外部発信することで、サプライヤーの協力促進につなげていく。(図2)

図2:サプライヤーエンゲージメントの実施ステップ

図2:サプライヤーエンゲージメントの実施ステップ

サプライヤーエンゲージメントの方針策定にあたっては、エンゲージメントの目的整理が最初のステップになる。Scope3では、社内の複数部署を巻き込むことも必須となるため、「なぜサプライヤーエンゲージメントが必要なのか」を、関係者間で共有し、認識を定着させておくことが重要だ。

方針が定まれば、実際の推進体制の構築に進む。推進体制には大きく2つのパターンがあり、1つ目はサステナビリティ部門を中心に推進する方法、そして2つ目は専任のタスクフォースを組成して取り組む方法である。ほとんどの企業が、この2つのパターンのどちらかに該当する。いずれも一長一短があるが、サプライヤーと部門間のやり取りが発生するため、最初はサステナビリティ部門主導で動き始め、ある程度実績ができたところで、経営層や他部門に働きかけてタスクフォースを組成し推進していくことがオーソドックスなやり方である。

サプライヤーエンゲージメントは外部企業への働きかけが必須となるため、アンケートを実施することも一つの手法だ。

例えば、JEITAが配布しているSAQフォーマットや他社事例でも採用されている汎用的な質問項目でアンケートを実施することで、対象サプライヤーの優先順位付けや、削減に向けた支援内容別のグループ分けを行うことが可能になる。

また、排出量の算定や削減活動はサプライヤーにとって負担となるため、協力を仰ぐためにもサプライヤーの表彰やビジネス上の便宜提供など、インセンティブを設計し提示することが有効であると考える。

ただし、サプライヤーへ協力依頼をしていく際には、独占禁止法や下請法などに抵触しないことを意識し、協力依頼という形でエンゲージメント活動を推進しなければならない。サプライヤーの円滑な協力を仰ぐため、書面での通知にとどまらず、合同説明会や個別説明会など、複数のアプローチを通じ、了解を得て実践していくことが重要である。

NECのサプライヤーエンゲージメント実践事例

NECでは2021年5月に「2025中期経営計画」を発表。その内容を踏まえ、2030年時点での自社のありたい姿を、「NEC 2030VISION」として示している。

「このNEC 2030VISIONは、環境・社会・暮らしという3つのレイヤーで定義されています。その中で環境のレイヤーでは、『地球と共生して未来を守る』という命題を掲げ、その実現のために、NECの事業活動によるCO2の排出量を含む環境負荷を削減していくこと、同時にNECが持つICT技術を使って社会の環境負荷を減らしていくという両輪の取り組みを進めています」と秋山氏は語る。

NECグループのCO2排出の削減目標は「2040年のCO2排出実質ゼロ」であり、そのマイルストーンとして2030年には、2020年度比でScope1,2およびScope3の排出量半減を目指している。これに対して現状は、自社の排出となるScope1,2は少ない一方、Scope3の排出が大部分を占めている。

「Scope3の中でも、Category 1にあたる購入した物品・サービスが増加傾向にあります。目標を達成するためには、サプライヤーとの協働・共創の取り組みが不可欠だと認識しています」と秋山氏。

そうした認識のもと、NECグループではサプライチェーンサステナビリティという枠組みの中に脱炭素を組み入れ、専任組織を組成して推進している。

Scope3 Category 1におけるCO2削減に向けたアプローチには、大きく2つのステップがある。1つはサプライヤーエンゲージメントの推進であり、もう1つはその結果であるサプライヤーの削減努力を、確実にNECの算定フローに反映させていくというステップだ。

このステップは5段階に分かれており、削減方針の策定から排出の可視化、さらに削減目標の設定および実行を経て、最終段階の目標達成に至るプロセスが、ガイドラインとして示されている。

しかし、方針を示すだけでは、サプライヤー側での推進方法が不十分だという。そこで、NECが持つノウハウや経験値を適宜共有しながら、インタラクティブに活動を進め、より削減効果の高いサプライヤーを対象にしたワークショップや、ハンズオン支援なども展開しているという。

排出削減効果の高いサプライヤーにフォーカスすることになった経緯について、従来は調達額の大きいサプライヤーに対して施策を展開する傾向があったが、2030年の目標達成に向け、CO2排出量の大きい企業に絞り込んで取り組みを加速しようという狙いがあるという。

「CO2排出量の多いサプライヤーを『ホットスポットサプライヤー』とし、さらにその中で排出量の上位90%に該当するサプライヤーを、集中的に管理していくことにしました。こうしたアプローチでメリハリをつけ、より効果の高い排出削減の実現を目指しています」(秋山氏)

こうした方針の見直しに伴って、NECグループのチームの体制強化にも取り組んでいる。従来は秋山氏の所属するサプライチェーン改革統括部が中心に進めてきたが、リソースやノウハウ強化を目的に、2024年度より各部門から強みを持つメンバーにてタスクフォースを組成し、本格的に始動しているという。

また、こうした活動を推進する上で、インセンティブ付与がサプライヤーのモチベーションを上げる重要な施策であると示唆する。

NECグループでは、優れた成果を挙げたサプライヤーを対象に、表彰制度を設けるなどといった取り組みを行っている。

最後に秋山氏は、「現状はまだ道半ばながら、これからもサプライヤーエンゲージメントと、それを支える排出量の算定手法見直しを両輪に、Scope 3 Category 1の削減を意識して進め、最終ゴールである2040年のカーボンニュートラルに向けて貢献していきたい」と語った。

まとめ

Scope 3の算定・削減は、単独の事業者だけではなく、企業の枠を超えた取り組みを進めていかなければ達成できない。また、経営部門を筆頭に多くのステークホルダーが納得するまでの説明と説得を続ける地道な取り組みが必要になるだろう。

アビームコンサルティングとGXコンシェルジュ※は企業のGX実現のための戦略策定、GHG削減対策の実施、目標の進捗管理、および戦略修正までの一連のPDCAサイクルの構築を支援している。

カーボンニュートラルの実現に向け、Scope 3の算定・削減対策の伴走者として、クライアントの企業価値向上に貢献していく。

※アビームコンサルティングは2024年3月、住友商事グループと株式会社GXコンシェルジュを設立。グローバルネットワークと先端テクノロジー、ビジネス創出や変革力を駆使し、経済価値、社会価値、環境価値を共立させることで、カーボンニュートラルを実現します。

相談やお問い合わせはこちらへ