日本の人口減少が続く中、銀行は労働力不足に対する生産性向上や顧客獲得を図るために、さまざまな経営戦略を打ち出しており、その中でも特にデジタルを活用した戦略は欠かせないものとなっている。テクノロジーの進展を背景に、デジタル活用のトレンドは変化し続けており、銀行の経営層や企画担当者にとって常にアップデートが欠かせない領域である。

本インサイトでは、一部生成AIを活用して動向や事例を収集し、その傾向を分析したうえで、デジタルを効果的に活用するための処方箋を取りまとめた。

銀行におけるデジタル活用動向と活用促進の処方箋

- 銀行・証券

- テクノロジー戦略&マネジメント

- 経営戦略/経営改革

1. 銀行におけるデジタル活用とは

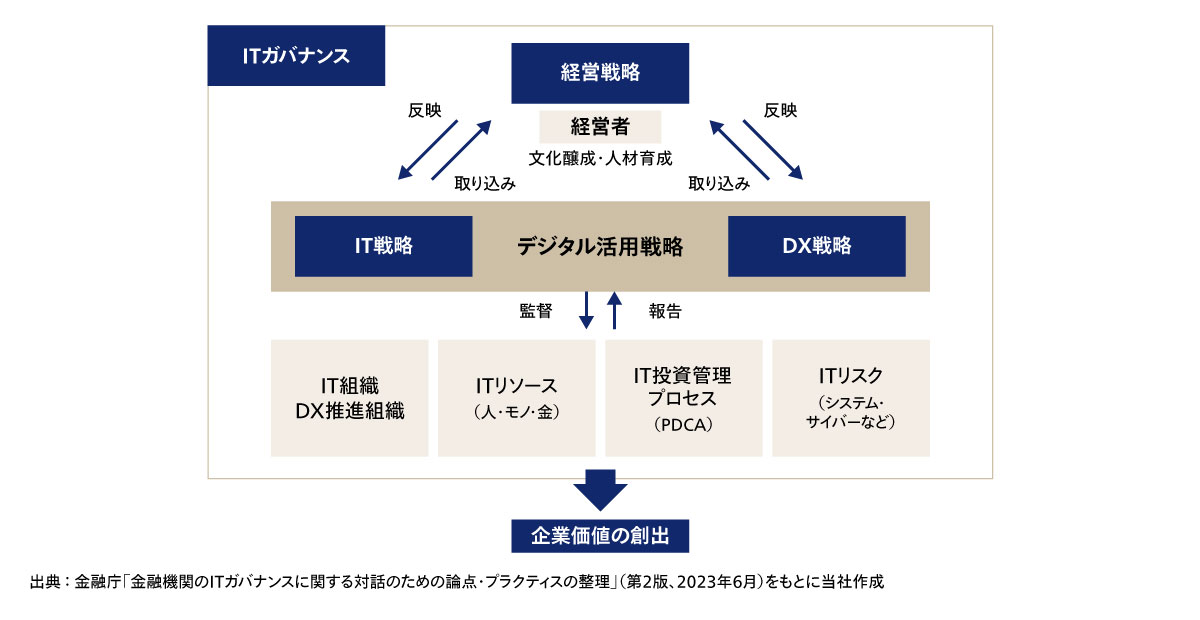

現在、銀行においてデジタル活用は経営戦略の重要な位置を占めている。金融庁が2019年に「金融機関のITガバナンスに関する対話のための論点・プラクティスの整理」を発表し、デジタル活用のあるべき姿を示しているとおり、デジタル技術の活用がさまざまな経営課題に対して何らかの打ち手を提供しうるためである。

銀行におけるデジタル活用の変遷と位置づけ

戦後、日本の銀行システムはほぼ横並びで発展してきたが、護送船団方式が廃止されて以降、各行独自の経営戦略が求められ、システムに関しても独自戦略が求められる時代に突入して久しい。国内の人口減少などの外部要因により、将来金融機関の数は減っていくことが予想され、今後数年の経営戦略は各金融機関の将来を決定づけうる分水嶺といえる。そうした中で、持続的な成長や競争優位性を高めるために、経営戦略に紐づくデジタル活用戦略がより重要になっている。

金融庁においても、2019年6月に「金融機関のITガバナンスに関する対話のための論点・プラクティスの整理」を発表し、経営戦略とIT戦略およびDX戦略の関係を明確にした(図1)。その中で、経営戦略は金融機関が持続可能なビジネスモデルを確立するためのものであり、IT戦略は基幹系システムの更改や次世代システムアーキテクチャの方針を定めるもの、DX戦略は収益性の向上やビジネスモデル変革に向けたチャネル改革や業務革新を目指すものと定義している。※1本インサイトではIT戦略とDX戦略の重なり合う領域をデジタル活用戦略と呼称している。

図1 デジタル活用戦略の位置づけ

図1 デジタル活用戦略の位置づけ

銀行の主な経営課題とデジタル活用

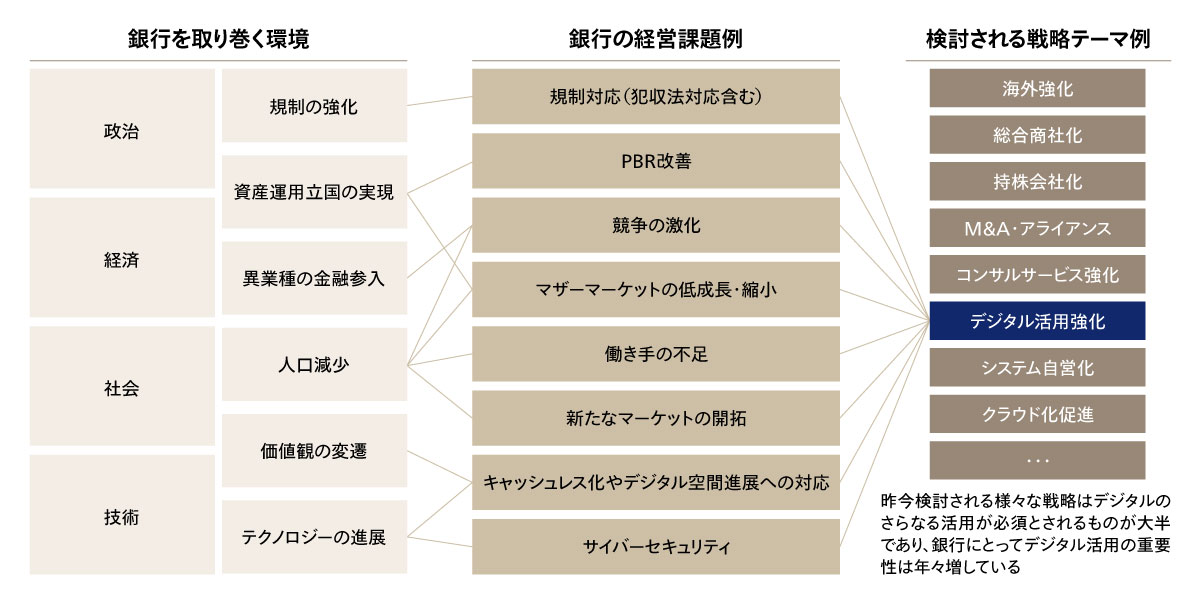

実際、銀行は人口の減少による各地域の低成長や働き手不足、テクノロジーの進展と顧客嗜好の変遷を受けたキャッシュレス化への対応やサイバーセキュリティへの対応など、多くの経営課題を抱える中、海外強化、総合商社化、持株会社化、M&A・アライアンス、コンサルサービス強化、システム自営化、デジタル活用強化など、さまざまな戦略を取っている。そうした戦略の中でも「デジタル活用」はその多くの課題に対して、何らかの打ち手を提供する戦略となりえ(図2)、各行の独自色がありながらも、戦略に組み込まない銀行はほぼない、という点で重要だといえる。本インサイトはそうした銀行のデジタル活用にスポットをあてて、直近の銀行における取り組み状況の調査結果を要約したものである。

図2 デジタル活用強化戦略が対応する経営課題例

図2 デジタル活用強化戦略が対応する経営課題例

※1 金融庁「金融機関のITガバナンスに関する対話のための論点・プラクティスの整理」(第2版、2023年6月)をもとに当社定義

2. 銀行におけるデジタル活用の動向

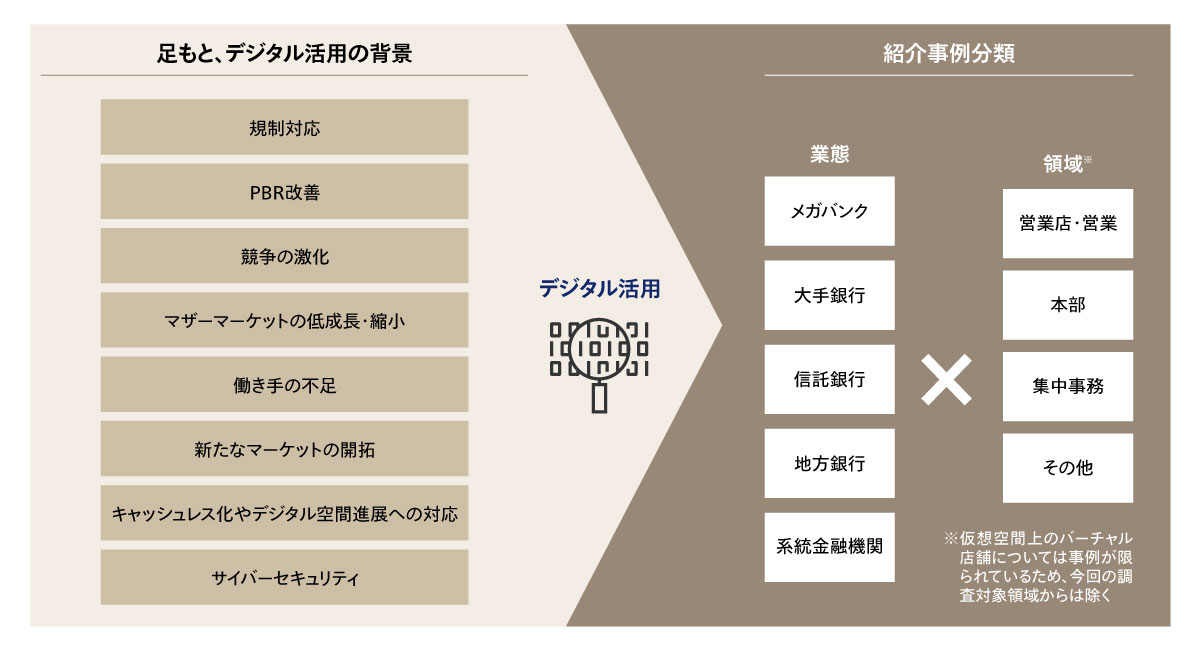

銀行のデジタル活用動向を調査するにあたっては、各行の置かれている環境の違いを考慮して、実店舗を持つ銀行の業態別×領域別にデジタル活用の直近2年程度の事例を収集し、業態ごと、および銀行業界全体のトレンドを探った(図3)。

図3 デジタル活用の背景と紹介事例分類

図3 デジタル活用の背景と紹介事例分類

各業態別の動向とトレンド

メガバンクでは、各行ともデジタル専担組織を設置しておよそ10年が経ち、取り組みの進展・対応分野の拡大が進んでいる。特長として、各トレンドいずれも幅広く取り組んでいるとともに、業界横断施策の起案・リードや、投資・協業や研究開発によるデジタル技術自体の推進など、自行内に留まらない取り組みも数多い。また、Cloud・AI(生成AI含む)サービスの積極活用や書面業務のデジタルシフト、アナログ業務の効率化・高度化を実施している。

大手銀行では、各行の経営アジェンダに対するソリューションとしてAI(生成AI含む)サービス、Cloudの積極活用、書面業務のDigital channelへのシフトやアナログ業務の効率化・高度化を実施しているほか、オープンプラットフォームによる金融サービスの提供に注力している銀行も多い。

信託銀行では、AIを活用した業務の自動化、ソリューションの高度化やDigital channelの活用が進み、デジタル活用による商品・サービスの差別化や顧客体験の向上、効率化によるコスト削減がトレンドとして見受けられた。そうした中でも、セキュリティトークンオファリングの活用や、議決権のスマート行使アプリなど、信託銀行としての特徴的な活用方法が見受けられた点が特徴である。

地方銀行では、デジタル活用による新たな投資余力の捻出(投資機会の創出)、人材の育成・確保に取り組んでいる。AI活用やDigital channelの拡大により、銀行業務の生産性向上を推進している事例が多く見られるとともに、勘定系をCloud化するトレンドが見受けられた。

系統金融機関では、中央機関である信金中央金庫、農林中央金庫が中心となって進めるデジタル活用には生産性向上に資するものが多く、系統金融機関のトレンドを形成している。個別金融機関の取り組みにも生産性向上に重きを置いた取り組みが多い傾向が見て取れた。

業界トレンド

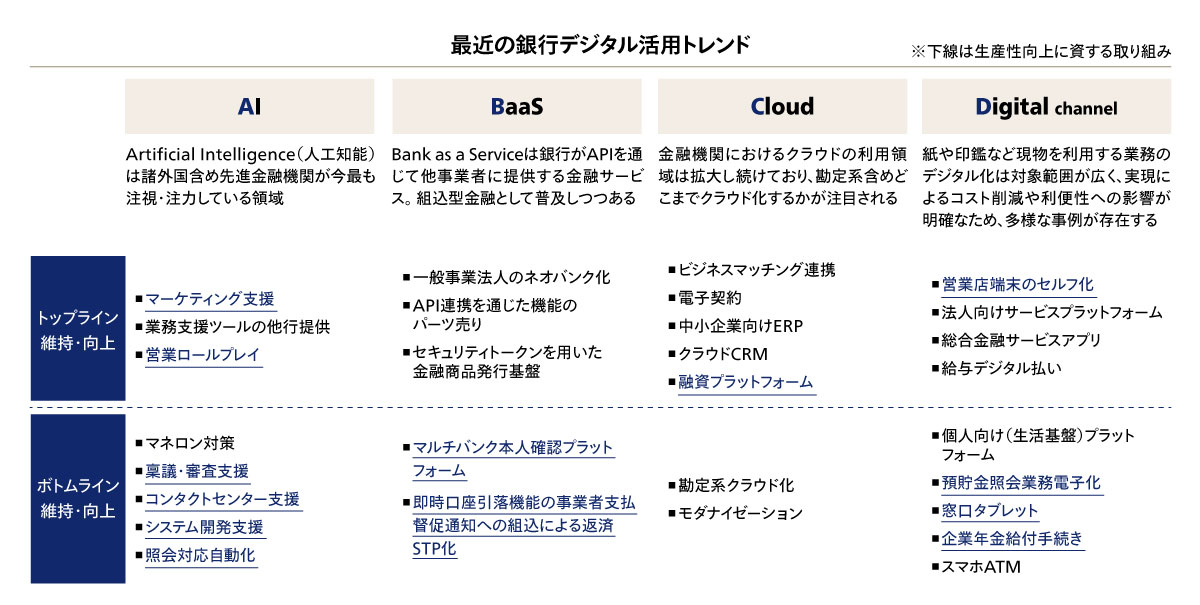

銀行業界全体でさまざまなデジタル活用事例が公表されているが、直近では特にAI、BaaS、Cloud、Digital channelの4つの領域が業態を超えた銀行業界全体のトレンドとなっており、営業面・業務面ともに生産性向上を目的にした取り組みが目立つ結果となった(図4)。

図4 最近の銀行デジタル活用トレンド

図4 最近の銀行デジタル活用トレンド

3. 銀行におけるデジタル活用推進の課題と今後の処方箋

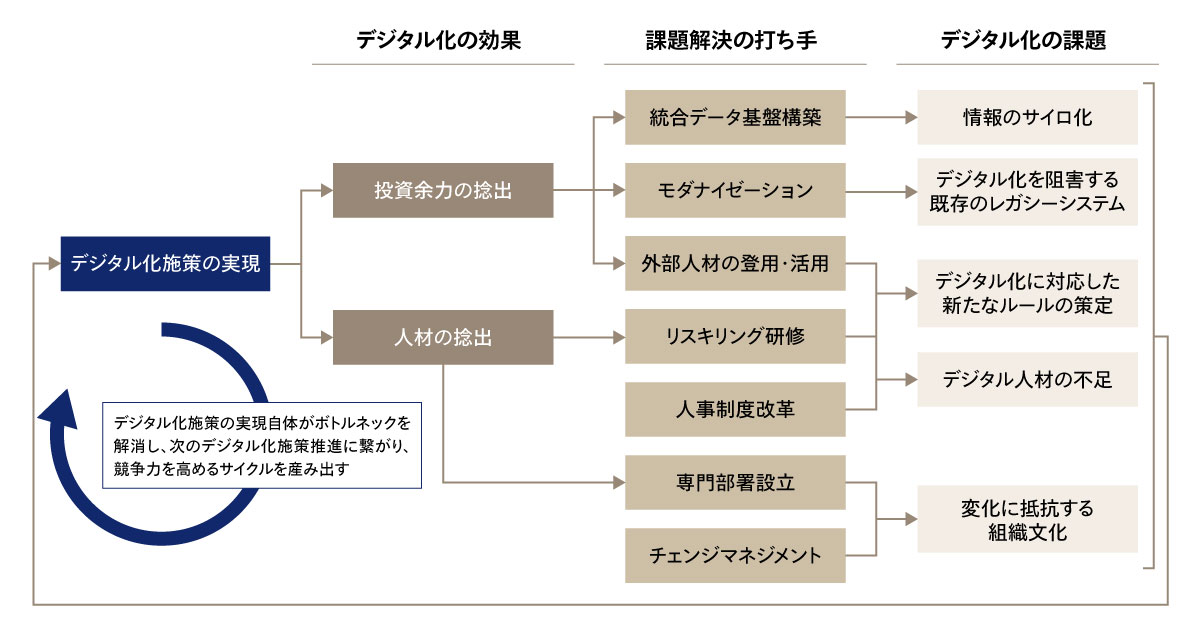

デジタル活用の目指すべきあり方とは、デジタル人材が特定部門の特殊なキャリアではなく、広く組織に存在し、組織のあらゆるレイヤーでデジタルを活用した変革が組み込まれ、デジタル活用を加速するサイクルが現場から産み出される状態だと考える。そのためには手を付けやすい個別のデジタル施策を積み上げるのではなく、人材戦略も含めた中長期の計画を立て、デジタル活用推進サイクルを作り上げることが求められる。

デジタル活用を加速させた銀行将来像(当社仮説)

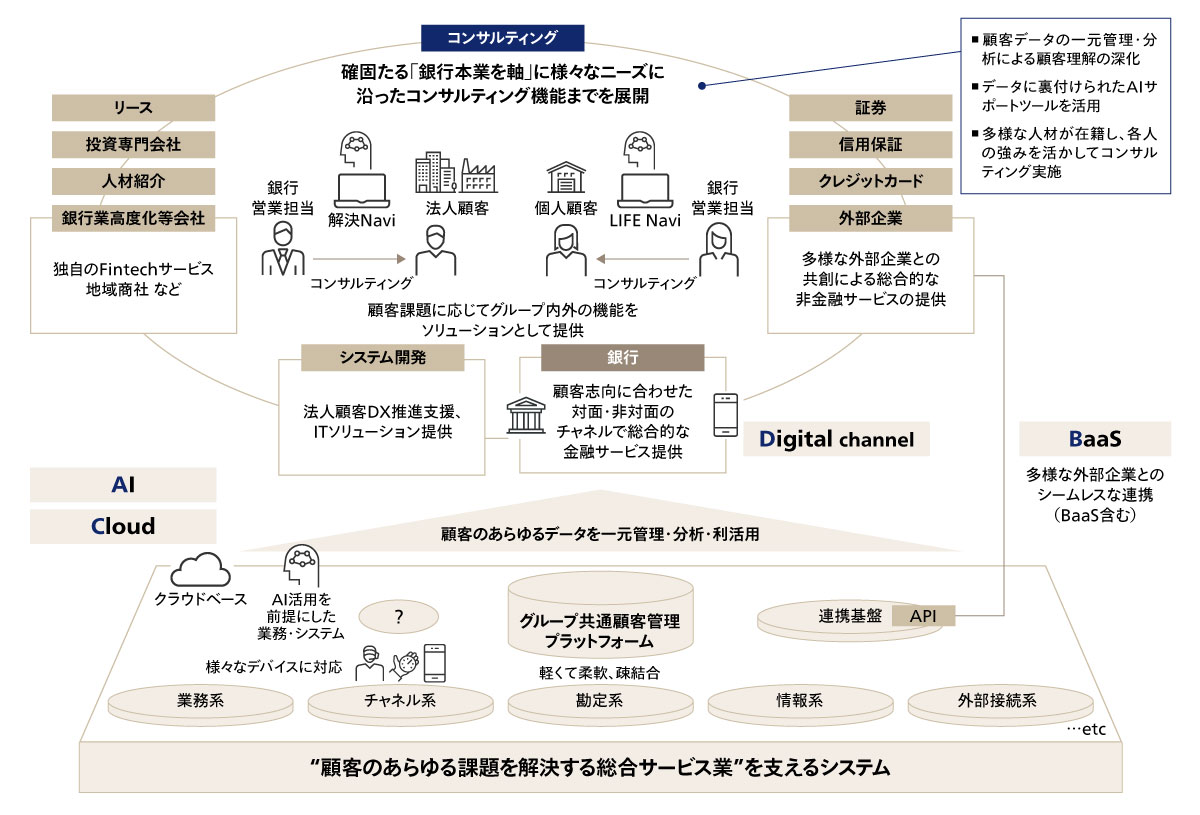

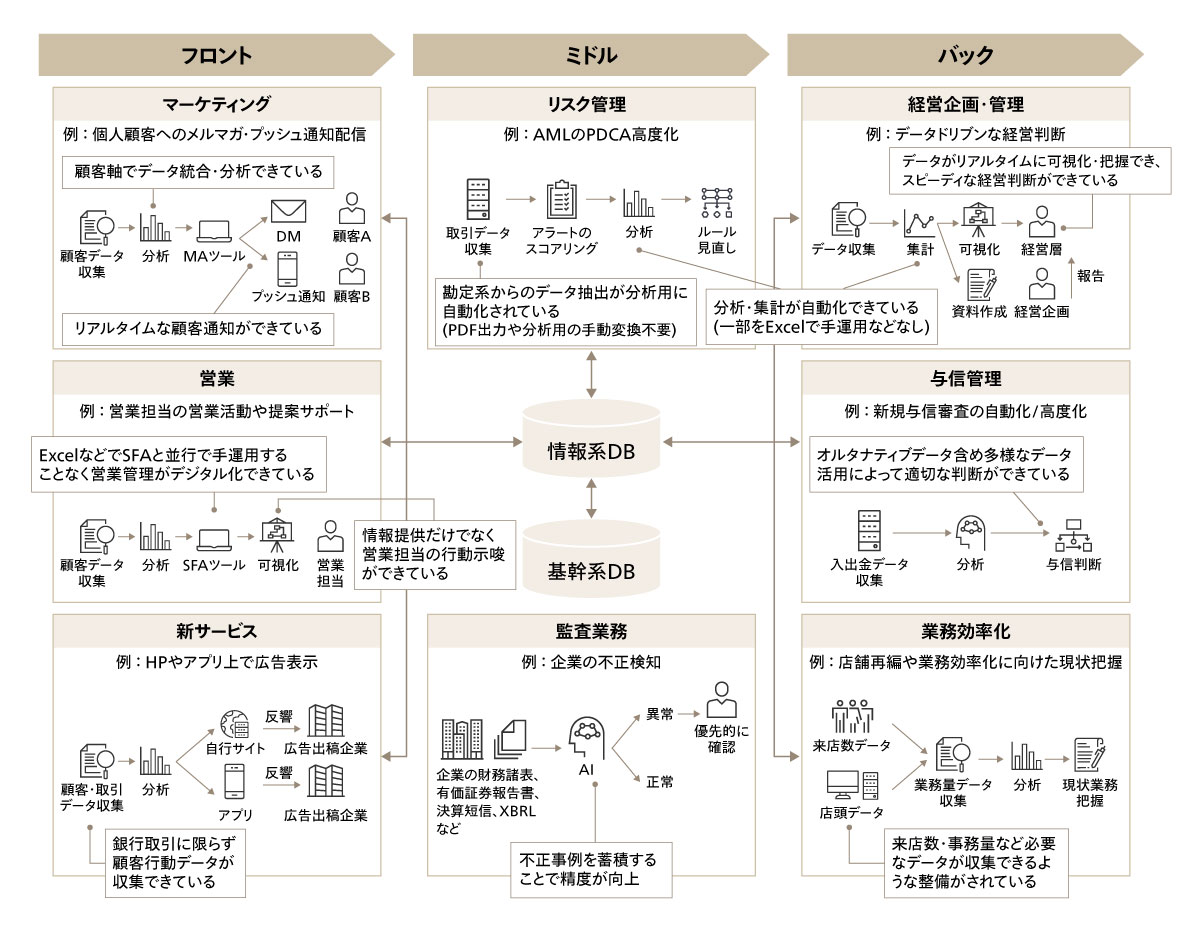

対面チャネルを有する銀行営業の将来像の1つとして、本来の銀行本業機能を軸に、顧客のあらゆる課題を解決するコンサルティング機能までを展開する総合サービス業の姿があると考える。具体的には、既存の銀行システムや顧客基盤を土台として、信託や証券、リース、カードなどの金融サービス、人材紹介や商社機能、DX化推進支援サービスなどの展開である(図5)。そのうえで、個々のサービスに競争力のある総合サービス業を展開するために、業務観点ではデジタルを最大限活用し、得られるデータも最大限利活用するような業務運営を目指す必要があると考える。銀行の持つ膨大な顧客データの蓄積、分析から傾向を把握し、自動化と正確性を向上させることで、生産性と顧客満足度の向上を両立する運営である(図6)。

図5 顧客のあらゆる課題を解決する総合サービス業としての銀行営業将来像

図5 顧客のあらゆる課題を解決する総合サービス業としての銀行営業将来像

図6 銀行業務運営の将来像

図6 銀行業務運営の将来像

デジタル活用の目指すべきありかたと推進の処方箋

デジタルを最大限活用し、得られるデータも最大限利活用するような業務運営を目指すうえでは、デジタル人材が特定の部門の特殊なキャリアではなく、広く組織に存在する姿が求められる。金融機関職員に経営企画部門、業務部門、システム部門などを幅広く経験させ、課題発見力と課題解決のためにデジタルを当たり前のように活用できる知見や企画・提案力、さらには経営目線も養っていくことが重要である。

そのためにまずは、投資余力や人材の捻出に繋がるデジタル施策を実現し、その効果を次のデジタル化に活かすことが必要である。そして、ゆくゆくはデジタル化施策の実現が次のデジタル化施策の実現に繋がるサイクルをリソースの許す範囲で複数並行して回し、段階的にデジタル活用を進め、加速していく姿を実現することが求められる(図7)。手を付けやすい個別施策ごとに検討するのではなく、経営戦略と紐づけた、将来の目指すべき姿とデジタル活用推進サイクルから、デジタル化施策を群とみなして、各デジタル化施策の期待効果とその効果を活かして新たに手を付けられるようになるデジタル化施策の順序性を踏まえた、中長期の計画を持ってデジタル化を進めることが非常に重要である。

図7 望ましいデジタル活用推進のあり方

図7 望ましいデジタル活用推進のあり方

4. まとめ

本インサイトでは銀行の経営戦略実現において不可欠なデジタルを活用した施策について、直近2年程度の期間を対象にして事例を収集し、トレンドを導出した。結果として足もとでは業態による傾向差異はあるものの、全体的にAIやBaaS、Cloud、Digital channelを中心にした取り組みが目立った。そうした結果を取りまとめ、複数の金融機関やベンダーなどと協議するなかで、個々のデジタル活用施策を実現することはできても、戦略として目指すべきあり方を実現するまでの道筋を描くことの難しさが多く挙げられたため、今回、デジタル活用のトレンドだけでなく、当社の考える処方箋を紹介した。より詳細な調査結果や当社の考える処方箋を知りたい金融機関ご担当者の方は、ぜひお問い合わせいただきたい。

アビームコンサルティングでは、これまでのIT戦略策定やDX戦略策定支援の経験、中期的な計画の実現に向けた伴走実績から、フィジビリティのあるデジタル活用戦略の立案・実現の支援を行っている。外部環境の変化やテクノロジーの進展を受けて、デジタル活用のトレンドも移り変わるため、今後も銀行のデジタル活用トレンドを追っていくとともに、銀行の戦略立案、実現を力強く支援していきたい。

相談やお問い合わせはこちらへ