近年のM&A需要の高まり(直近10年間で約2倍の件数増)によって、国内外を問わずM&A手法が広がりつつあるが期待するシナジーの獲得 が進まなかったり、困難に直面したりするケースも多い。期待するシナジーを獲得するためには、乗り越えるべき障壁が多々存在するが、とりわけDay1以降の従業員モチベーションの維持・向上および従業員の離職リスクの低減はどの企業にとって非常に難しい課題のひとつとなる。本インサイトでは人事領域の統合の難しさ、中でも従業員リテンションについて、事例を交えながら押さえるべきポイントについて考察する。

PMIにおける従業員リテンション

- 経営戦略/経営改革

- M&A

1.M&A需要の高まり

2.PMIにおける人事領域の主要検討課題

近年のM&A需要の高まり(直近10年間で約2倍の件数増)によって、国内外を問わずM&A手法が広がりつつあるが期待するシナジーの獲得 が進まなかったり、困難に直面したりするケースも多い。期待するシナジーを獲得するためには、乗り越えるべき障壁が多々存在するが、とりわけDay1以降の従業員モチベーションの維持・向上および従業員の離職リスクの低減はどの企業にとって非常に難しい課題のひとつとなる。本インサイトでは人事領域の統合の難しさ、PMI後の目指すべきシナジー創出には、ハード面の人事制度(等級・評価・報酬)や業務プロセス(人事システム)、ソフト面の組織文化・風土の統合が人事領域における大きな検討事項となる。

特に組織文化・風土を形作る従業員へのコミュニケーションは、その後のPMT(Post Merger Transformation)に大きく影響する。従業員へのコミュニケーションが失敗すれば、モチベーションの阻害を起こし、生産・公務効率の低下を招き、期待を超えるどころかシナジーの創出にすら至らない。そのため、買い手・売り手間でDA(Definitive Agreement)・SPA(Stock Purchase Agreement) 締結以降の従業員コミュニケーションプランを練り上げる必要があり、とりわけ従業員リテンション施策の設計が重要となる。

3.従業員リテンション施策例と特徴

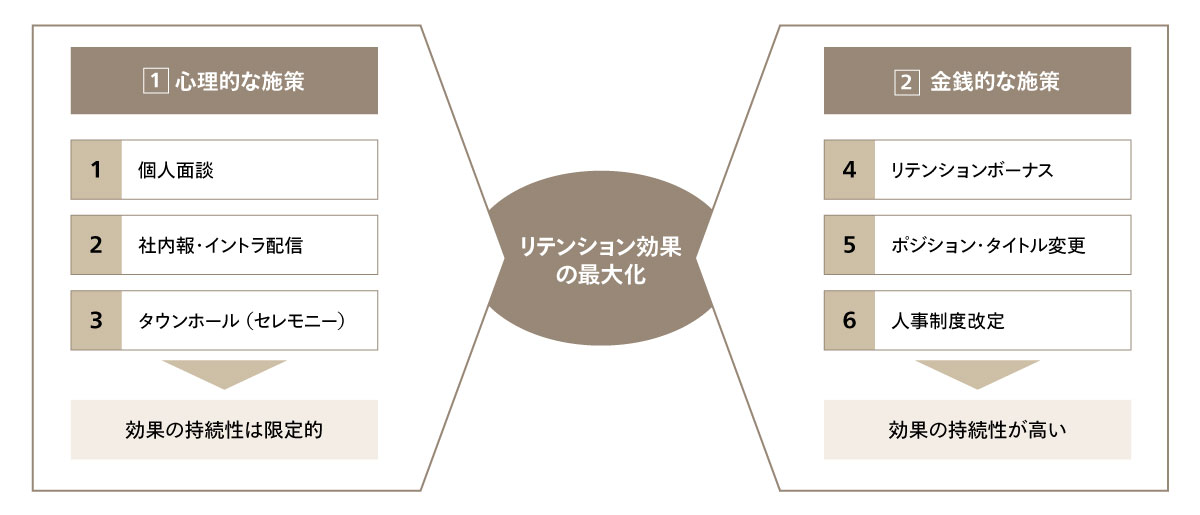

従業員リテンション施策には、①心理的な施策と②金銭的な施策の大きく2種類存在する。

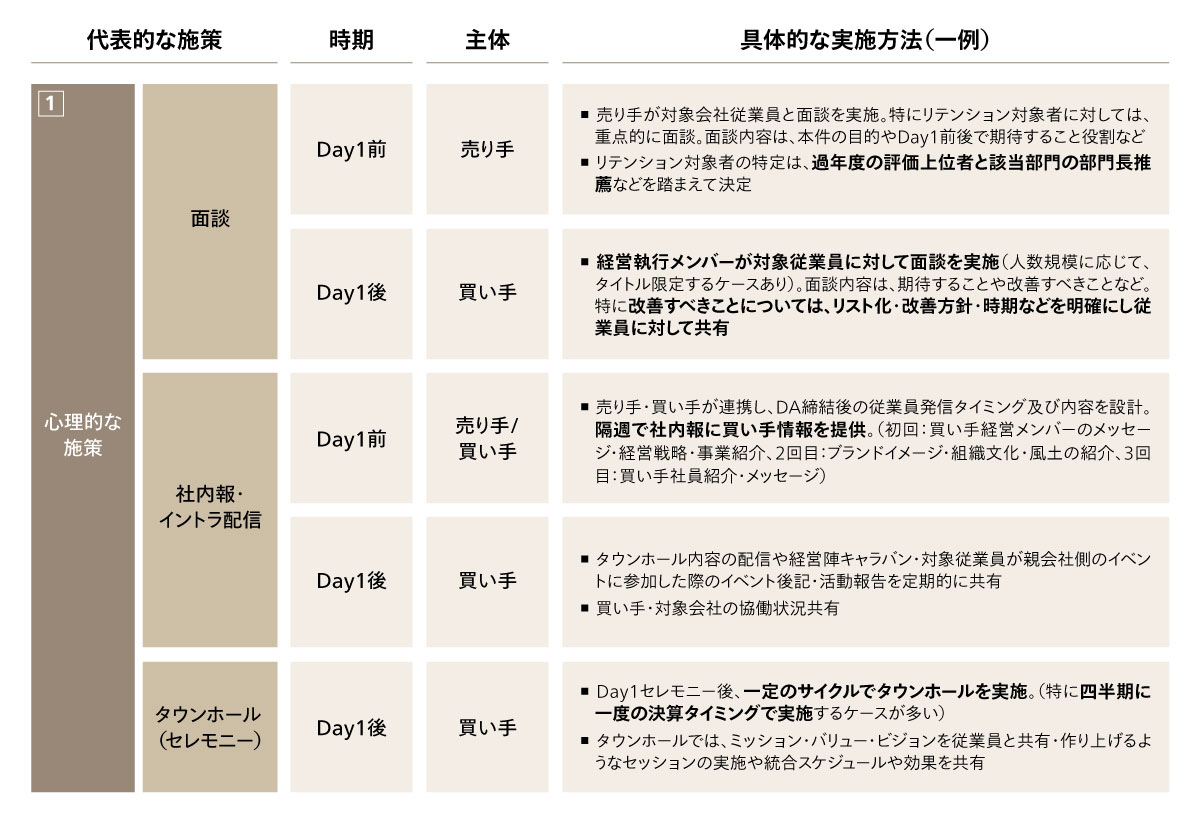

①心理的な施策は、面談、社内報・イントラサイトでの情報配信、タウンホールなどが代表的な施策である。心理的な施策は比較的取り組みやすいもののリテンション効果の持続が難しいという特徴がある。一方の②金銭的な施策は、リテンションボーナス支給、ポジション・タイトル変更、人事制度改定などが挙げられる。

これらは、導入前の設計に工数がかかるため施策の展開までに時間を要するものの、リテンション効果の持続が長いのが特徴だ。なお、リテンション施策の設計に際しては、いずれかを実施すればいいというものではなく、①心理的な施策と②金銭的な施策について双方の特徴を考慮しながら組み合わせて展開していくことで、より高い効果を期待できる。

リテンション施策の種類と設計の難しさ

リテンション施策の種類と設計の難しさ

心理的な施策の代表例

心理的な施策の代表例

金銭的な施策の代表例

金銭的な施策の代表例

4.日系企業及び外資系企業における従業員リテンション施策の相違点

案件のパターンによって取りうる従業員リテンション施策は大きく異なる。例えば国内のM&A案件の場合、従業員リテンション施策の多くが、Day1時のセレモニー(経営陣のスピーチなど)の単発イベント実施、社内報やイントラサイトなどでのマテリアル配信などに焦点・注力が集まる。しかし、対象会社の従業員に買い手側の組織文化・風土が浸透するには、一定の時間が必要であり、継続的なコミュニケーションが欠かせない。浸透期間の最中に、対象会社のキーパーソンとなる従業員が退職し、事業リスクが生じたケースは珍しいことではなく、各社従業員リテンションに苦慮している。

また、国内企業間のM&Aにおいて金銭的な施策を講じることもあるが、労働組合・従業員への説明の煩雑さや、情報開示によるモチベーション低下のリスクなどの理由から二の足を踏む企業が多い。ある国内企業間のM&A案件では、金銭的なリテンション施策を検討・支給準備を進めていたが、労働組合との折り合いがつかず、結果的に支給を断念したケースもある。

一方、海外企業のM&A案件に目を向けてみると、イベントやマテリアル配信に加え、キーパーソンに対する金銭的な支給を実施しているケースが多く見受けられる。これは国内企業との大きな相違点である。外資系企業では、キーパーソンの引き留めを最重要視しており、リテンションボーナスやタイトル変更などの金銭的な支給を実施することが一般的である。例えば、リテンションボーナスを支給する際には、DA締結時のロックアップ範囲よりも、対象スコープを広げてリテンションボーナスを支給するケースもある。このように、外資系企業では心理的な施策と金銭的な施策を掛け合わせることで、従業員の離職リスクの低減を図っている。ただし、特定の従業員に対する過度なリテンション施策は、従業員間のハレーションを生み、従業員モチベーションの低下を招くことにもなる。そのため、従業員感情を踏まえた施策立案・実行が求められる。

5.国内案件に係るリテンション施策の好事例

過去にアビームコンサルティングが支援した案件で、心理的な施策と金銭的な施策を掛け合わせた好事例を紹介する。買い手側の異業種参入を目論み、対象は内資企業の事業部門というM&A案件で。Day1後ロックアップ対象者以外の従業員数十名に対して、段階的に複数回にわたるリテンションボーナスを支給した。

この事例では、金銭的な施策のみならず、組合・従業員との複数回の説明会・面談(心理的な施策)を通して良好な関係を維持した。説明会・面談に際し、事業成長に必要なコア・コンピタンスが何かを特定し、そのコア・コンピタンスを創出するために必要なリソースを整理した。そのうえで、組合・従業員と複数回にわたり共有・合意形成する場を設け理解促進を図った。結果的に、経営サイドの事業拡大への本気度・期待値が伝わり、プロテクト対象社員の在籍はもとより、プロテクト社員の周辺社員の慰留にもつながった。特筆すべき点は、リテンションボーナスの支給情報が支給対象外の社員まで広がってしまったにもかかわらず、組合誌やイントラサイトなどを通じ支給の必要性や妥当性をしっかり伝えたことで、一般社員にも納得感を醸成できたことだ。

組合・従業員との面談(心理的な施策)を重点的に実施しつつ、リテンションボーナスを支給(金銭的な施策)することによってDay1以降の業績や品質の低下を防止し、その後組織文化・風土の醸成までスムーズに実施した好事例である

6.まとめ

本インサイトでは、M&A実行時における従業員リテンション施策を紹介した。M&Aの期待シナジーを効果的かつ効率的に獲得するためには、従業員リテンションも重要であり、心理的・金銭的施策を効果的に組み合わせることによって買収後の業績維持や品質低下を防止することができる。

なお、コロナ禍を経て従業員の労働環境に対する意識が変化したことに伴い、今後は労働環境や福利厚生なども重要なリテンション施策となりえる。本インサイトで触れてきたように、従業員リテンションに効果的な施策は決して画一的ではないことに留意し、設計すべきである。

アビームコンサルティングには、従業員リテンションのために必要な施策に係る支援実績や知見が数多くあり、上記課題に関する実行支援をさせていただければ幸いである。

M&Aを検討している企業、M&Aを実施したものの統合シナジーの創出に悩んでいる企業の担当者には、ぜひ相談いただきたい。

相談やお問い合わせはこちらへ