日本型チェンジマネジメント実現に向けた5つの要諦

~現場を変えるのではなくマネジメント層が変わる、

自分事チェンジマネジメントへ~

2024年3月13日

チェンジマネジメントというとどのような取り組みを想起されるだろうか。チェンジマネジメントとは、企業の変革を成功に導くために、組織に変化を受け入れやすくするためのマネジメント手法を指す。一般的には、キックオフやトップのメッセージ配信のようなコミュニケーション施策、表彰制度、定期的なモチベーションサーベイの実施やダッシュボード管理などをイメージする人が多いのではないだろうか。

しかし、これらの施策により、プロジェクト開始前に期待していた効果を得ることができただろうか。

従来のチェンジマネジメントは「マネジメント層がいかに現場を変えるか・現場のモチベーションを見える化するか」という発想に基づいているが、このような欧米から輸入されたチェンジマネジメント方法論では、現場・ミドルが強い日本企業は簡単には変わらない。「マネジメント層が変わることにより現場も変わる」という、マネジメント層も現場と共にバッターボックスに立つ日本型のチェンジマネジメント方法論が必要である。

本インサイトでは、日本企業が変革において抱える課題を真に解決できるチェンジマネジメントとはどういうものなのか、紹介する。

目次

日系企業が変革において抱える課題

技術革新・地政学的リスク・世界的パンデミックなどにより、従来「非日常」であった企業の変革が、「日常」のものとなりつつある。「XX改革推進室」、「XX変革プロジェクト」のような変革機能が存在しない会社はないと言っても過言ではあるまい。

しかしながら現実は、変革が進まない・想定した効果が得られないという企業が圧倒的大多数であり、我々にもよくご相談を頂く。読者の中にも、

- 自分たち(マネジメント層)が描いた“将来像”を現場が正しく理解してくれない

- 現場が協力的ではなく、不満ばかり漏れ聞こえてくる

- 物事を“点(=目の前の業務)”でしか考えていないので全体像を持った検討(顧客価値・他部署連携等)ができていない

といった悩みをお持ちの方が多いのではないだろうか。

あるいは立場がかわり、スタッフ層の方であれば、

- マネジメント層が描く将来像が、現場感覚と乖離している

- 「DXをやれ!」と言うだけで後は現場任せ、何をすればよいのかわからないしできない

といったフラストレーションを抱えている方も多いのではないだろうか。

このように、マネジメント層と現場の間に、変革に対するモチベーション、現状課題感、目指す将来像のギャップが生まれてしまう要因は3つ考えられる。

A) マネジメント層は、会社をどうすべきか・会社をどう変えるかという「会社」を主語にした話はするが、そこで働く社員の目線で考える・語ることができていない(「社員」が主語になっていない)。一方、社員は社員で自分を主語に考えており、「会社」のためにという思考を持てていない。

- ゆえに、社員は変革の意義・目的を肌感覚で理解することができないばかりか、変化することに対する漠然とした不安を抱え続けてしまう

- 結果、当然の帰結として変革を自分事として捉えることができず、積極的な協力姿勢を取る気がおきない

B) 戦略・実行計画を立てるまでがマネジメント層の仕事と捉えられており、その先は現場に丸投げされている

- ゆえに、社員は、戦略・実行計画に込められたマネジメント層の意図を推測するしかなく、その解釈の曖昧さが、実行計画が各部署に割り当てられた後、各部署における変革のゴール・目的のガラパゴス化を生じさせる

- いつの間にか、各部署の取組みが当初の変革のゴール・目的に沿わないものになったり、部署間の整合が取れなくなったりしている

- 実行において課題が発生したり、環境変化が起きたりしても、マネジメント層が立てた戦略・実行計画が見直されることはなく、徐々に戦略・計画が実態と乖離していってしまう

- いつの間にか、マネジメント層から睨まれぬよう実行することが目的化し、「変革」ではなくなってしまう

C) 戦略/実行計画をやりきるのに必要な知識・スキル・経験が、マネジメント層にも現場にもない

- ゆえに、「できるわけがない」「マネジメント層がまた無理難題をいってきている」と感じ、取り組むことに初めから消極的になってしまう

- 結果、現場が実行しきれず頓挫してしまう、または効果を十分に得ることができない

従来のチェンジマネジメントの限界

従来のチェンジマネジメント方法論は、サービスを提供する各社で多少のバラつきや表現の違いはあるものの、大体が、変革の効果を高めるためのコミュニケーション・トレーニング施策、表彰・報酬等の制度施策、及びそれらの進捗管理・モニタリングで構成されている。

そして、これらは、前述の3つの阻害要因に対する打ち手として有効とは言い難い。

コミュニケーション施策により、マネジメント層の意図や背景をある程度伝えることはできているかもしれない。しかし、その内容が「会社」や「マネジメント層」が主語になっているものである限り、正しく理解・協力することを社員に期待するのは難しい。マネジメント層が右向けといったら社員が右を向く日本企業などほとんどないのである。

制度施策についても同様である。人のやる気を起こさせるほどの傾斜をつけられる柔軟な業績評価制度を持つ日本企業がどれほどあるだろうか。制度施策は、ジョブディスクリプション(職務記述書)とそれに紐づく報酬・待遇を柔軟かつ個別に定義する文化のある欧米企業では有効だが、社員一人一人の役割が流動的で横並び感の強い日本企業では機能しないのである。

では、変革を阻害する3要因に作用し、真に変革を後押しすることのできるチェンジマネジメントとはどのようなものなのであろうか。

日本型チェンジマネジメントの5つの要諦

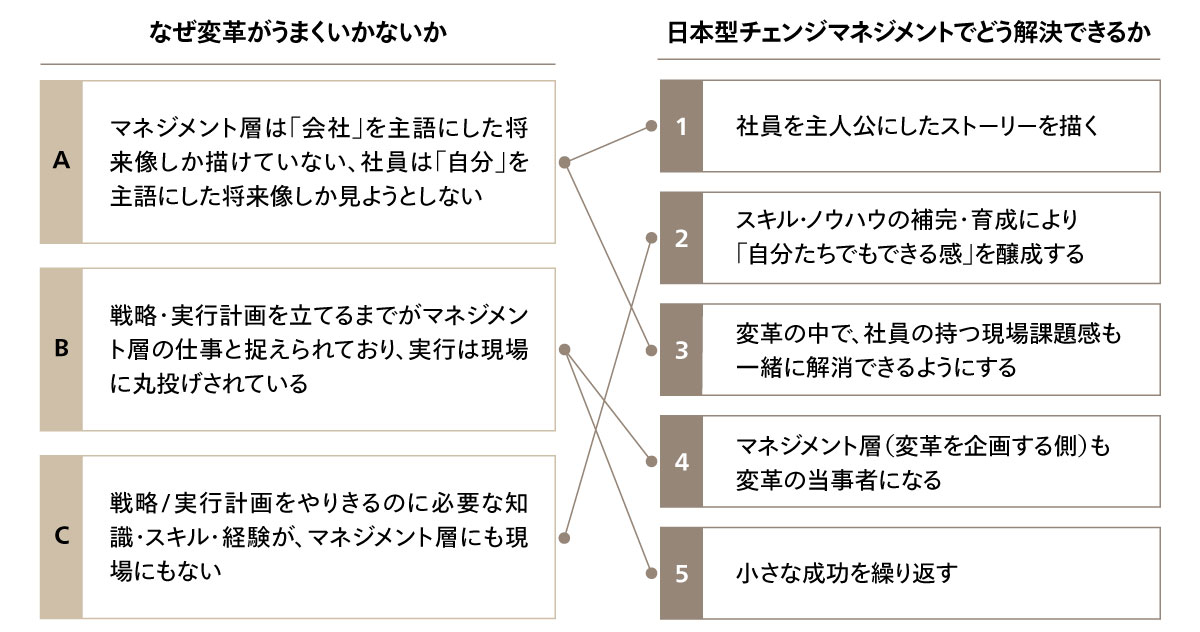

阻害要因Aについては、社員の抱える悩み・課題感をも解決できるというストーリーを仕立て、特に変革が社員個々人にもたらすポジティブな効果を具体的に表現することが必要である。

阻害要因Bについては、常套手段ではあるが、マネジメント層自身が変わる=野に出て一緒に汗をかくことに加え、社内外環境の変化に合わせて柔軟に計画を見直すことのできる仕組みとケイパビリティの整備が欠かせない。

最後に、実行する力がなければ変革は前に進まない。阻害要因Cについては、変革の担い手に武器を与え、そのことを通じて「自分たちでもやれる感」を醸成することを忘れてはいけない。

図1 変革の失敗要因に対する真の打ち手

では、日本型チェンジマネジメントの5つの要諦(図1)について1つずつみていこう。

① 社員を主人公にしたストーリーを描く

変革の結果、業務がXX%効率化されるというような会社としてのゴールだけではなく、そのことが社員一人一人の日々の仕事やキャリアにどのような変化をもたらすのか、どのような幸福な未来が待っているかを具体的に描き、社員が自分事としてイメージできるようにする。ある企業では、変革後の業務イメージVTRをわざわざ作成したという。社内の関係部門・取引先・顧客にまでインタビューをした上で業務イメージの解像度をあげることで当事者の理解・目的意識を飛躍的に向上させることに成功した。

② スキル・ノウハウの補完により「自分たちでもできる感」を醸成する

変革そのものを実行していくことには日常業務とは異なるマインド・スキルセットが必要であり、変革後のビジネス・業務には今と異なるスキルセットが必要となることも多い。そのケアを十分に行わないと、変革そのものについて「自分たちにできるわけがない」というネガティブな感情を引き起こし、変革への消極的・否定的な姿勢を生み出してしまう。

また、変革に対する漠然とした不安感は、自分の仕事がなくなるのではないか・自分が変化に対応できないのではないかというスキル・能力面の不安に起因することも多い。

従って、変革及び変革後の業務においてどんなスペックの人が求められるのか、そのスペックを満たすためにどのようなラーニング・リスキリングを行うべきかを定義し、社員に示すことは、変革への抵抗感を減らし、むしろ積極的かつ継続的な参加姿勢を引き出すことにつながる。

③ 変革の中で、社員の持つ現場課題感も一緒に解消できるようにする

社員は、変革テーマだけでは解決されない実務上の課題/悩み(足元の課題)を多く抱えており、それを差し置いて別の課題設定をされると、「マネジメント層は何もわかっていない」「自分たちの状況は改善しそうにない」と感じてしまう。変革テーマを実現する過程で彼らが抱える「足元の課題」についても目を向けていく(同時に解決していく、もしくは道筋をつけてあげる)ことが、社員の目線に立つことであり、現場メンバーの変革機運を高めるためには欠かせないことである。

④ マネジメント層(変革を企画する側)も変革の当事者になる

戦略・実行計画を踏まえ、マネジメント層が現場と共に、実現時にどのようにビジネスモデルや業務がかわるのか、具体的な業務の流れがわかるレベルまで落とし込み、共に実行していくことが大切である。自身が答えを持てていない・具体化できていないことを相手にやれと言っても、相手もわからないし教えることもできない。

まずはマネジメント層が変革プロセスを実行し、その背中を見て現場が自発的に動いていくようになければならない。

この過程を通じてマネジメント層の変革に対する本気度・意図が初めて社員に正しく伝わると共に、マネジメント層自身がそれまで把握できていなかった現場の課題感・現実感を初めて認識し、戦略・実行計画にフィードバックすることも可能になる。

一方、全ての実行にマネジメント層が関与することは現実的ではなく、現場に完全に任せる部分が出てくることが当然想定される。この場合、改革の一丁目一番地や改革初期段階には関与し、それ以外は任せるという濃淡の付け方をする。また、任せる部分については失敗を許容する姿勢を示し、うまくいかないことを早急に検知して必要な支援や介入をマネジメント層が行う仕組みを整えておくことが必要である。失敗を許容する姿勢を示すこと自体が“マネジメント層自身が変わった”ことを現場に示すことになり、評価や失敗を恐れて保守的になりがちな現場の取組み姿勢を変えることができる。

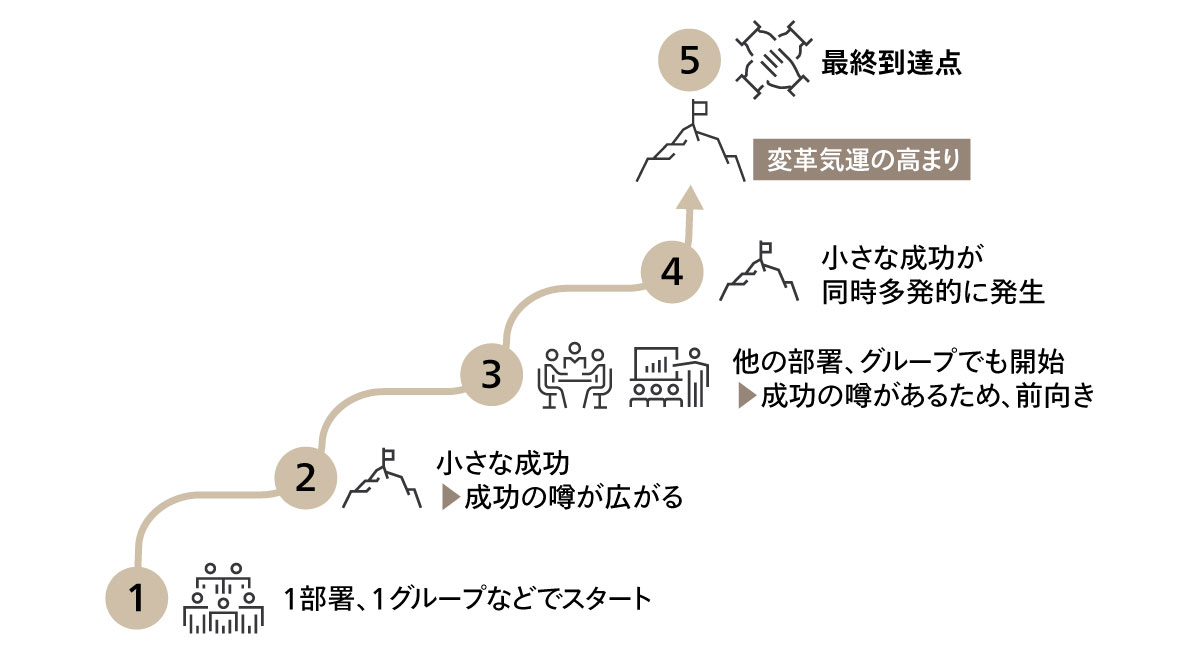

⑤ 小さな成功を繰り返す

社員のやる気を継続させるには、早めの小さな成功を作り出すことで変革に対しての期待・信頼を大きくしていくことが必要である(図2)。

このアプローチは、社員の巻き込みという点でも有効である。ステップバイステップで進んでいく方が社員も変化に適応しやすく、早い段階で目に見える効果が出ればその後のモチベーション向上にもつながるからである。

図2 小さな成功を繰り返す

最後に

チェンジマネジメントを成功させ、ひいては企業の変革に成功したごく一部の企業は、小手先のコミュニケーションや制度設計のみに頼るのではなく、実直に、「変革の当事者たちがやらされ感なく、主体的にやるようになる状態」をどう作り出すかを考え実行することにエネルギーを費やした。

繰り返しになるが、従来のチェンジマネジメントのように、マネジメント層が変革を計画しそれを社員に実行させるという二元的な考え方は、よほどのカリスマ経営者でもいない限りうまくいかない。変革の主人公は社長でも役員でもなく社員であるということを念頭に置き、マネジメント層が社員の立場・目線に立って変革を捉えること、社員がプロアクティブに動ける環境を整えること、そしてトップダウンや制度変更のような一方的かつ急激な変化ではなく、人から人に伝播させていく仕組みにすることが、日本企業に適したチェンジマネジメントのやり方なのである。

とはいえ、マネジメント層自身がやり方を変えていくのは、時間的にも経験的にも、自力では難しいのが実態である。アビームコンサルティングでは、変革を志すマネジメント層に寄り添い、具体的にどのようなことをしていけば良いのか、企業のカルチャー・組織構造を加味して提言している。また、実行の過程ではマネジメント層と共に現場に寄り添い、現場に伝わる変革ストーリーづくりと伝達、現場が納得感を持つための変革内容への現場課題感の取り込み、マネジメント層自身が自ら参加して行う変革初期フェーズの伴走など、5つの要諦を抑えた変革の実行を支援する。