ROIC経営の実効性向上を阻む7つの“溝”と

解決の道筋

2024年4月9日

近年、資本市場から資本効率を重視した経営が要請され、ROIC(投下資本利益率)が改めて注目されている。ただし、特に現場が強く、サイロ化(組織や情報が孤立し、共有できていない状態)が進んできた日本企業にとってROICは諸刃の剣であり、使い方を誤れば逆効果になる。元々業績改善、株価向上に向けた指標として採用されたROICなのに、事業部は面従腹背、管理コストだけが膨張し、「労多くして益少なし」となりがちである。

本インサイトでは、ROIC経営を主導する経営企画部や経理・財務部などの方々向けに、ROIC経営の実効性向上を阻む7つの“溝”と、それらを埋める処方箋について解説する。

目次

なぜ今、ROICか

近年 、資本市場から資本効率を重視した経営が要請され、ROICが改めて注目されている。ROICとは、企業や事業の「稼ぐ力」を評価する指標で、調達した資本を事業に投下し、どれだけ効率良く利益を生み出すことができているのかを測定する。

そもそも企業価値を向上させるための施策は4つしかない。

- 追加の資本投下を行わずに利益を増やす

- 追加の投下資本のコストに見合う利益を生み出す事業に資本投下する

- 資本コストを上回る収益性を確保できない事業から投資を引き上げる

- 資本コストの引き下げを実現する

この点、投下資本の利回りを「事業別」に横比較しやすいROICによるマネジメントが日本企業にも普及しつつある。

ROIC活用の留意点

ただし、特に現場が強く、サイロ化が進んできた日本企業にとってROICは諸刃の剣であり、使い方を誤れば、事業部のさらなるサイロ化・矮小化にROICが拍車を掛けかねないことには留意すべきである。

例えば、ROICは「率の経営」であるため、事業部の緊縮姿勢を招き、規模成長を妨げかねない。一方で、事業部の成長投資が足りていないのに、本社に非効率が残存しており、本社の統制力は更に弱まる。DXの遅れもまた然りである。また、企業変革には大きなM&Aが付きものだが、単一事業部で相応のROICを達成することは容易ではなく、事業部間で責任の押し付け合いが生じやすい。

ROIC経営の実効性向上を阻む7つの“溝”

このように、ROIC経営を「導入」できても、その後の「運営」に苦労している日本企業は多い。元々業績改善、株価向上に向けた指標として採用されたROICなのに、事業部は面従腹背、管理コストだけが膨張し、「労多くして益少なし」となりがちである。

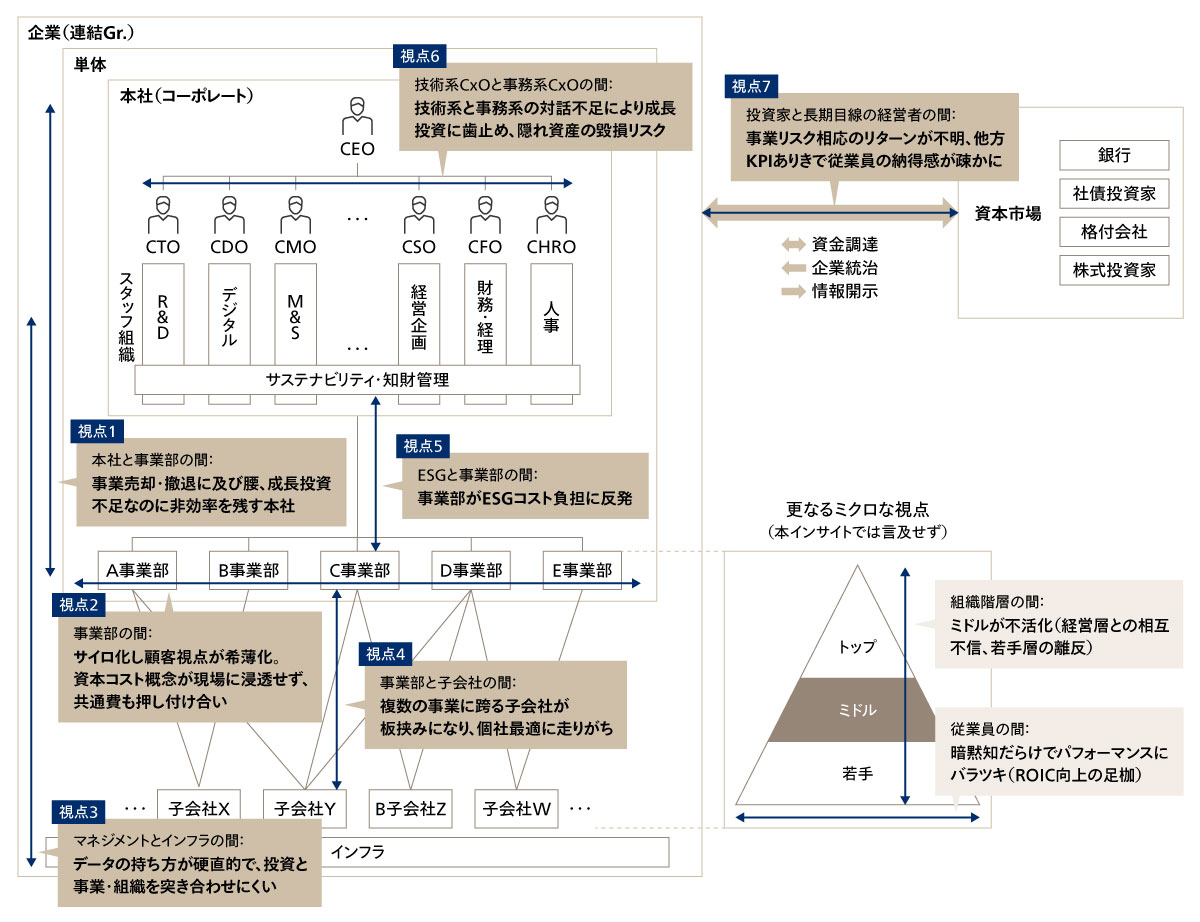

具体的には、組織運営を進めていく上で、企業価値を損なう7つの“溝”(図1)が以下の通り存在する。

図1 ROIC経営の実効性向上を阻む7つの“溝”(日本企業を蝕むサイロの罠)

➀本社と事業部の間:

本社は事業部に忖度して事業売却・撤退に及び腰になりがちだが、「この事業から撤退すると、事業の共通基盤を毀損するため、他の事業に悪影響がある」という懸念もそれを助長する。アビームコンサルティングが実施した「進化するROIC経営の実態調査」 (以下、当社調査)によると、実際にPBRが低め(PBR1.3倍未満)の企業は、PBRが高め(PBR1.3倍以上)の企業に比べて、事業撤退に及び腰になっている傾向がうかがえる(事業撤退経験のある比率は、後者が28.3%に対して、前者が11.3%)。

また、本社は事業部側の成長投資が不足しているのに非効率を残しがちであるが、この場合、事業部だけがROIC目標を達成するよう詰められても納得性が薄く、管理コストだけが嵩みかねない。

②事業部の間:

日本企業は事業部が強いあまり、サイロ化して顧客視点が希薄化しがちである。つまり、各事業部が個別最適を図るあまり、顧客目線で手を取り合うべき事業部が、顧客を取り合い、コストを押し付け合い、更には成長投資を避けてしまう結果、顧客価値を最適化する機会を逸するというケースが多い。実際、当社調査によると、「改善余地企業」(PBR1.3倍未満かつ事業撤退の経験がない企業)は、「優良企業」(PBR1.3倍以上かつ事業撤退の経験がある企業)に比べて、事業特性に応じてKPIを絞り込んでいる傾向がうかがえる(事業特性に応じたKPIの絞り込みができている比率は、後者が56.5%に対して、前者が16.4%にすぎない)。

また、そもそも、資本コスト概念が現場に浸透しないどころか、事業部長からして腹落ちしない、ということもありがちである。事業への投下資本の「利回り」を追求すべきと理屈では理解しても、長年染みついたPL思考を払拭することは容易ではない。

③マネジメントとインフラの間:

データの持ち方が硬直的で、M&Aなどの投資と事業・組織を柔軟に突き合わせにくい。コード体系が事業部によって異なる日本企業も未だに少なくない。事業別、事業連結のROICを追いかけられる仕組みの構築をデータインフラ投資が嵩むという理由で手控える企業も多いが、ROIC経営がメリハリ投資に必須であると考えれば、それは理由にならない。

当社調査によると、「改善余地企業」(PBR1.3倍未満かつ事業撤退の経験がない企業)は、「優良企業」(PBR1.3倍以上かつ事業撤退の経験がある企業)に比べて、データインフラへの投資を惜しんでいる傾向がうかがえる(Excelでなくシステム管理ができている比率は、後者が33.3%に対して、前者が9.1%)。

④事業部と子会社の間:

複数の事業に跨る子会社は、事業部間の板挟みに合うのを嫌がり、個社最適に走りがちである。結果として、連結グループとして子会社での共通在庫の持ち合いが運転資本を嵩上げしてしまう、子会社でリソースを抱え込んだ結果、事業部は子会社のキャパシティが空いているのに外注せざるをえないといったことが起こりうる。

⑤ESGと事業部の間:

事業部がESGに要するコスト負担に反発した結果、全社的なESG活動が求心力を失い骨抜きになりがちである。

⑥技術系CxOと事務系CxOの間:

多くの大企業では、CxOの専門分化が進むにつれて、技術を所管するCTOやCDOと、経営判断を共に下す、事務系出身のCEOやCFOなどとの「その技術が何に役立つのか」「経営への示唆」面での対話が不十分になりつつある。この結果、R&DやDXなどの成長投資に必要以上に歯止めがかかりがちである。

実際、当社調査によると、「改善余地企業」は、「優良企業」に比べて、デジタル投資の事業貢献を引き出そうとする意欲が弱いことがうかがえる(デジタル投資のROI評価をしている比率は、後者が52.2%に対して、前者が14.6%)。

⑦投資家と経営者の間:

投資家目線で、事業リスク相応のリターンが不明瞭になりがちである。成長投資をするにしても、その支出がいつどれくらいのリターンで跳ね返ってくるのか、どのようなリスクがあるのかを説明しきれているケースは多くない。これまでの統合報告書の「価値創造ストーリー」では抽象的すぎて不足、という声も聞く。

他方、KPIありきで従業員の納得感が疎かになり、長期目線の経営者がジレンマに陥りがちである。この場合、個別のKPIを積上げても、「部分最適」「総論賛成、各論反対」の罠に嵌り、「こちらを立てればあちらが立たず」と全社としてのKPI(ROIC)は上がらないことが多い。

ROIC経営の実効性向上を阻む“溝”を埋める処方箋

このようなROIC経営の実効性向上を阻む7つの”溝”を埋める処方箋はもちろんそれぞれに存在する。

➀本社と事業部の間:

事業売却・撤退の議論を活性化させるためには、事業ポートフォリオと対をなした、技術(または組織能力)と人材のポートフォリオを「三位一体」でマネジメントしていくことが有効である。それにより、どの事業に投資を集中すべきなのか、逆に、どの事業に大胆な構造改革が求められているのか、その事業を切って貴重な技術や人材が流出しないのかなどを可視化して客観的な議論を進める。

また、事業部にROIC向上を要請する前に、非効率を残した本社が自ら本社コストにメスを入れることから始めるべきである(本社コスト構造改革)。

②事業部の間:

各事業部のフルポテンシャルを引き出すためには、顧客価値起点でのKPI構築が有効だ。「誤った成果指標は成果を生まない。逆効果になることもある」という前提に立ち、慎重に選ぶ必要があるのだが、KBF(Key Buying Factor)×バリューチェーンの2軸で考え、顧客にとって大事な要因は何なのか、その要因が低迷しているならば、どこで「目詰まり」を起こしている(=”Key”となる)のかを特定し、それをKPIに設定する(「何を」目指させるか)のである。

また、特定されたKPIを「誰に」持たせるかも重要だ。特にPL思考に染まった社員にBS思考を浸透させることは容易ではないため、持たせ方にも配慮が必要だ。例えば、事業連結のROICを算出する際によくある「共通費配賦問題」については、

- 複数事業部で共有していることが多い販管費や固定資産は徒らに細かい事業単位(小セグメント)で配賦せず、大括りの事業単位(大セグメント)で配賦する(「事業別BS」はビジネスモデルが近しい大セグメント単位で割り切る)

- ただし、小セグメントのリーダーは大セグメントのROICに共同責任を負う

- ROIC目標は直課費にマージンを上乗せして回収できればよしとする「ハードルレート」と共通費まで回収を求める「期待値」の2段構えで設定する

といった形で費目・階層・目標の持ち方で解決できる。

その上で、BS思考を定着させるために、総合商社のような、プロジェクトや子会社のBS責任を持つ仕事をリーダー候補に与え、自分事化させることも有効となる。

③マネジメントとインフラの間:

硬直的なデータの持ち方を変えるには、連結経営管理のデータインフラを再構築する必要があるが、「総とっかえ」が難しい社内各所に散在するデータをいかに統合するかが肝となる。そのためには、「3階建てのアーキテクチャ」により、既存のIT資産(1階)を活用する前提で、散在するデータを横断活用(3階)できる形に集約するデータ統合階(2階)を設けることが有効だ。

また、ROIC経営の運営には「7つ」も溝がある中で、いきなりERPの大規模改修は手戻りのリスクが高いため、まずはスプレッドシートでの集計から始め、そこからRPAによる自動化、ERPの定期更改に合わせた大規模改修、といった形で順次進めていくべきである。

④事業部と子会社の間:

子会社が個別最適に走らないようにするには、そもそもの子会社の機能を再配置し、商流を整理するなどのグループ組織再編が重要となる。これは事業連結の構造を分かりやすくするという点でIR上のメリットも大きい。

⑤ESGと事業部の間:

事業部にESGコスト負担を腹落ちしてもらうためには、資本コスト低減見合いでハードルレートも下げることが有効である。ただし、そのためには、事業部への貢献=「事業部別の資本コスト低減効果」を合理的に説明できないと、事業部間の公平性が保てない点が悩みどころだ。この点、データドリブンで「ESG価値の見える化」を進めると良い。

⑥技術系CxOと事務系CxOの間:

技術アジェンダについてCxO間での共通言語基盤をつくるには、技術資源の棚卸(戦略的技術マネジメントのアプローチ)が有効だ。これにより、顧客価値目線で技術投資の優先順位や必要な規模感を評価することができる。

一方で、「基礎研究や全社基盤だから用途は限りなく広く、事業貢献と紐付けられない」といった反論も耳にするが、どの技術投資にも主なターゲット(目標用途)が想定されているはずなので、それを事業貢献(顧客価値)として示すことは十分に可能である。そして、顧客価値起点で技術ツリーを描くことにより、構造化するのである。

⑦投資家と経営者の間:

投資家目線で事業リスク相応のリターンを明確にするためには、いかなる/いかほどの投資がなぜ必要で、いつ頃回収できそうか、キャッシュ創出の道筋を示す必要がある。なお、同じ企業グループでも、事業の型によって稼ぎ方がいかに異なるかも大概説明に織り込むべきである。例えば、事業の型は、PLの視点(アドバンテージ・マトリクス:スケールメリットの可能性と差別化要素)とBSの視点(投資と回収のサイクル期間)で分類できる。

また、KPIありきで部分最適の罠に陥らないためには、企業理念(企業の存在意義、パーパス)に立ち返って諸施策の優先順位を判断すべきである。

以上、ROIC経営の実効性向上を阻む溝を埋める処方箋を紹介してきたが、これらは一筋縄で解決できることではなく、実行のハードルは低くないことに留意し、相応の体制で臨むべきであることは強調しておきたい。

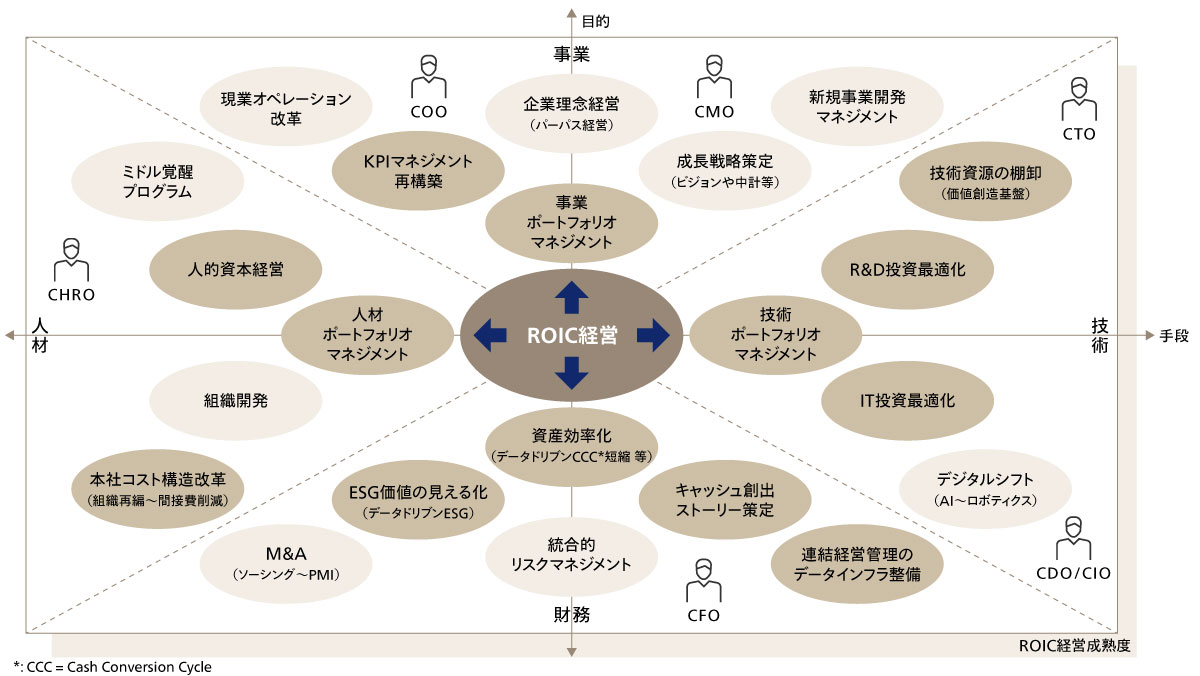

そして、一般的にROIC経営はCFOのアジェンダと考えられがちだが、図2のように、他のCxOとも密接に関わり、全社横断的につなぐハブとして進化するものである。日本企業のサイロを打破する指針の一つとして上手く活用すべきものではないだろうか。

図2 CFOと他のCxOをつなぐハブとして進化するROIC経営

今後もアビームコンサルティングは、個社の目的や推進ステージに沿ったコンサルティングサービスを提供することで、スピーディーかつ確実なROIC経営の実現を支援していく。