キャリア採用

障がい者採用

サプライチェーン・デカップリング、グリーン経済へのシフト、循環型社会への転換。これらの大きな潮流の中で、日本企業は従来のQCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)の追求だけではもはや立ち行かない状況に直面している。

こうした変革の時代に対応すべく、2024年4月に、アビームコンサルティングはサステナブルSCM戦略ユニットを新設。サプライチェーン領域の専門家を結集し、日本企業の持続的な成長を支援する戦略組織だ。ユニット長の山中義史に、サプライチェーン変革の最前線と組織への想いを聞いた。

執行役員 プリンシパル

サステナブルSCM 戦略ユニット

山中 義史

2001年アビームコンサルティングに入社。サプライチェーン全般の戦略策定、S&OP改革、工場・物流センターDX構築などを多数手がける。現在はサーキュラーエコノミー、カーボンニュートラルといった製造業のビジネスモデル変革を推進中。2018年農水省食品産業戦略会議専門委員、2017年名古屋大学招聘講師、2018年一橋大学非常勤講師など産学連携も推進。

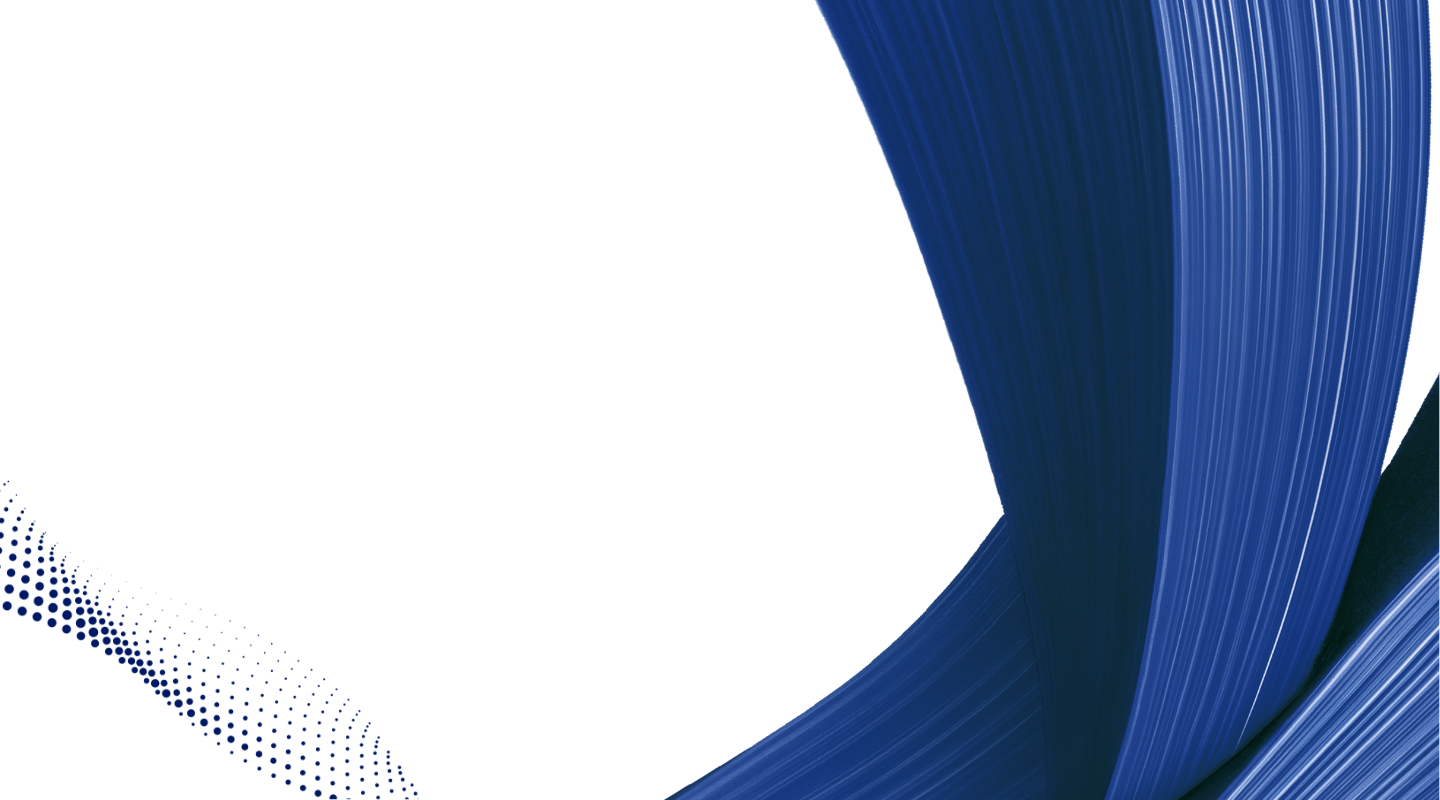

私たちサステナブルSCM戦略ユニット(以下、サステナブルSCMSU)は、2024年4月に戦略コンサルティング事業に新設されたクロスインダストリー型組織です。サプライチェーンサステナビリティ―領域* において「多才を集め、サプライチェーンの価値を変え、新しい世界で勝っていく」というビジョンに掲げ、2035年にはこの領域でグローバルコンサルファームにおける三強の一角になることを目指しています。(*Supply Chain Sustainability Consulting Services :2023年10月 Gartner社が新設した市場ドメイン )

本質的なミッションは、「日系企業のサプライチェーン競争力を強化すること」にあります。従来の製造業中心の枠組みを超えて、商社、エネルギー、公共など幅広い業界を横断しながら、グローバル市場で戦う日本企業がサプライチェーンを強みに成長し続けられる変革を支援しています。

組織の大きな特徴は、多様な専門性を持つメンバーで構成されていることです。サプライチェーンの専門家が約60名、GXやエネルギー、サーキュラーエコノミー領域の専門家が約50名在籍しており、その70%強がキャリア採用者です。事業会社や他のコンサルティングファームなど様々なバックグラウンドを持つ人材が集まっています。入社3年以内の方が55%を占めるフレッシュな組織でもあります。

なぜ、このような組織が今必要になったのか。それは、日本のサプライチェーンが大きな転換点を迎えているからです。日本企業がこれまで強みとしてきたのは、QCDの追求です。高品質の商品を、低コストで、迅速に届ける。この「QCDの研ぎ澄まし」こそが、日本の競争優位性でした。

しかし現在、この前提は根本から大きく変わりつつあります。たとえば欧州の自動車OEMでは、GHG(温室効果ガス)排出量の可視化や削減施策の提示が受注条件に付加されるケースもあります。欧州規制では、自動車に一定割合の再生プラスチック使用が求められるなど、新たな要件が次々と生まれています。つまり、QCDに加えて「サステナビリティ」が新たな競争軸になっています。

この変化は、欧州だけでなく日本国内や米国、さらには中国でも進行しています。意外に感じられるかもしれませんが、GHG排出量の可視化と削減や、資源循環の領域においては中国が世界をリードする分野があります。国家資本を潤沢に投下し、オートメーションを前提とした新工場の建設など、より先進的な事業環境を構築することができる環境があるためです。

私たちは、こうした世界的な潮流の中で日本企業が新たな競争軸でも優位性を確立できるよう、支援し続けていきます。

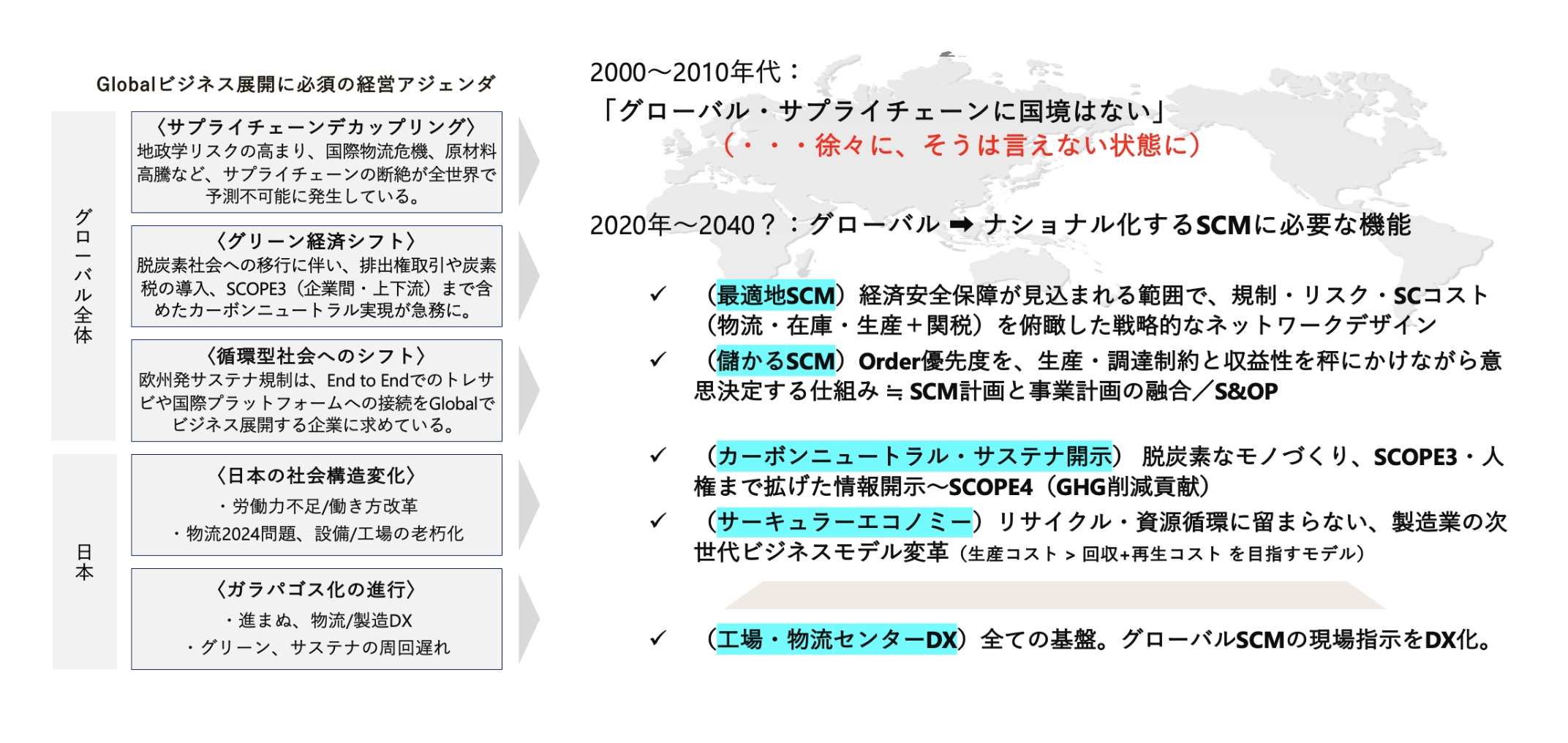

2020年以降、私たちは「サプライチェーン・デカップリング」という大きな変化を経験しました。わずか数年の間に三度、グローバルなサプライチェーンが深刻な混乱に見舞われました。

1つ目の転機はコロナ禍。2つ目は地政学リスクで、特定地域の生産拠点や物流拠点、エネルギー資源への依存が企業のリスクとして浮き彫りになりました。そして3つ目が、2024年から2025年にかけての半導体供給問題です。これまで3〜4ヶ月で調達できていた主要な半導体のリードタイムが、6ヶ月、時には1年を超える事態となりました。特にこの問題は現在も影響が大きく、長引く半導体不足の解消に向けて行われた大規模な工場新設が供給過多と価格競争を生み、製造メーカーの収益悪化を招いています。

アビームコンサルティング(以下、アビーム)では毎年、日本と欧米企業の財務諸表データから、棚卸資産・キャッシュフローの差異分析を独自に実施しています。2025年度の調査結果では、特に電気機械業界において、日系企業と欧米企業の間に大きな力量の差が見えます。日本企業ではデカップリングへの対処としてリスク重視や品切れ回避への傾向が強く、売上は伸びているものの、在庫がキャッシュフローを圧迫し、結果的に該当期間の投資キャッシュフローも大きく見劣りしているのが現状です。

こうした課題に対しサステナブルSCMSUでは、地政学リスクに対処するサプライチェーンデザインによるBCPプラン策定や、事業計画・予算とSCM計画を連動させるS&OP(Sales and Operations Planning)思想の導入などを手掛けています。

日本国内では物流2024,25問題や、工場・物流センターのDX化、サプライチェーン領域のコスト削減も継続して大きな需要があります。我々の組織には、物流・生産・調達領域の専門家も多くおり、「物流改革」、「PLM・生産改革」、「調達・設備改革」といったベーシックなサプライチェーン改革も得意としています。

2020年頃までメディアで「サプライチェーン」という言葉が取り上げられることは稀でしたが、現在ではSCMが各社の重要な戦略領域として認識されるようになりました。さらなる変化は「グローバル最適化」から「最適地での循環」への転換です。これまでの「国境を越えたグローバルサプライチェーン」という発想は、デカップリングも経て過去のものとなり、地域内で資源を循環させる方向へとシフトしていくと考えます。

シフトの中核となるのが、サーキュラーエコノミーの考え方です。リユース・リファービッシュといった部品の再投入を駆使し、モノの残存価値を最大限引き出しながら資源を循環させることで、経済性を維持しつつ、同時にカーボンニュートラルの実現を目指していく。これが次世代のサプライチェーンが目指す姿の一つです。

製造業にとっては、「製品の回収・再販売を前提とするビジネスモデルの確立」がゴールになります。従来の売り切りモデルからサービス売りへの営業改革や、循環を促すKPIの新設、多世代共通設計や再製造工程の作り込み、静脈物流の構築など、バリューチェーンの多方面にわたる移行が必要となります。先進事例は国内にもあります。例えば複合機メーカーでは、部品・ユニットの共通設計や回収網の整備、徹底した原価管理により、回収・再生コストを新品製造コストよりも大幅に低減し市場投入をしています。「稼げる循環、収益性のある循環」を実現することを我々のミッションとしています。短期的には収益構造の変化や新たな投資が求められる場合もありますが、政策支援や金融スキームを活用することも有効施策の一つです。何より重要なのは、経営者がトップダウンで推進する事であり、その前提として「投資回収も可能で、競争優位にもつながる仕組み」であると経営層に認識いただく事が重要です。

こうしたサステナビリティやエネルギーをめぐるビジネス環境の変化に対応するため、サステナブルSCMSUでは、異なる専門性を持つメンバーが一つの組織で協働することを重視しています。

例えば、私はSCMの専門家として長年この領域に携わってきましたが、同じ組織に電力・エネルギー分野のコンサルティングに従事してきたメンバーもいます。異なる領域の知見を持つメンバーが協業することで、「サプライチェーンの現場カイゼン、省エネ対策」と「再生可能エネルギーの導入促進」といった課題を統合的に解決できるようになりました。

具体的には、製造業に対して「再エネの自社発電と電力需給調整」を提案した例があります。地方公共団体の補助金も活用して初期投資を抑えつつ、自社だけでなく、周辺地域の公共施設や、近隣サプライヤーにも再エネ融通をする。地域と連携したローカルエネルギー管理モデルにより、自社が直接排出する温室効果ガス(Scope1・2)だけでなく、サプライチェーン全体での間接的な排出(Scope3)削減にもつながります。

こうした複合的な課題解決が可能なのは、サプライチェーンの知見に加え、電力・環境・リサイクルなどの他領域の専門知識を持つメンバーが同じ組織にいるからです。単一の企業や専門分野では解決が難しい課題も、それぞれの知見を組み合わせることで統合的なソリューションを提供できます。

日系企業のサプライチェーン変革には、業界の垣根を越えた協働が必要不可欠です。アビームの複数インダストリーに展開する顧客基盤を活かし、儲かるSCMに、カーボンニュートラルを実現できるSCMに、ビジネスモデルを変革するSCMに、変えていく。これが我々の目指す姿です。現在は120名体制ですが、中期的には200名、長期的には300〜400名規模の組織への拡大を計画しています。

加えて、私たちは外部パートナーともビジネス共創も深めています。例えばサーキュラーエコノミー領域では一気通貫で改革支援できる座組を構築しています。

(参考:5社連携によるサステナビリティ経営実現サービス「Circular Co-Evolution」提供開始 | プレスリリース/お知らせ | アビームコンサルティング )

アビームSCMの強みは、700名以上のサプライチェーン関連の専門家を擁している点にもあります。戦略事業に120名、ソリューション事業に600名強。この組織基盤と豊富なナレッジは他にはない規模と自負しています。

サプライチェーンのプロジェクトは、本質的に難易度が高く大規模化しやすい特徴があります。製造業であれば、顧客・流通から工場、物流センター、サプライヤーまで一気通貫で変革する必要があり、システム導入まで含めるとプロジェクト期間が3〜4年に及ぶことは珍しくありません。

こうしたプロジェクトでは、途中で大きな課題に直面することも多々あります。しかし、アビームには最後まで変革を実現する「伴走力」と、課題を共有し解決策を模索する「コンサル文化」があります。短期的な収益よりも、クライアントの本質的な変革を重視する姿勢にこだわり続けた結果、他に類を見ない専門家集団が形成されました。

この文化は、アビームの理念である「Real Partner®」にも表れています。クライアントの成功を第一義に考え、困難な状況でこそ最適な解決策を模索し、最終的に同じゴールを目指す。この姿勢が、長期的な信頼関係の構築と継続的な価値提供を可能にしています。

サプライチェーン、グリーン・サーキュラー、DX、あるいは新事業企画に携わる経験を有する方にとっては、アビームはとても刺激的な環境になるはずです。これまでとは異なる専門性の融合により、よりダイナミックで社会的意義の高いプロジェクトに挑戦したい方。日本企業の課題解決に対する強いモチベーションを持つ方。そんな志を有する方々と、共に新しいサプライチェーンの未来を創造していければと思います。