キャリア採用

障がい者採用

AI活用の加速、デジタル変革の深化──テクノロジー領域の変化は日々加速し続けている。この激動の領域で価値を提供し続けるためには、何が必要なのか。アビームコンサルティングのデジタルテクノロジービジネスユニットを率いる一岡敦也ユニット長に、テクノロジー業界の変化と向き合い方、そして「テクノロジー×ビジネス×マネージメント×コンサル」の総合力で実現する企業変革について聞いた。

執行役員 プリンシパル

デジタルテクノロジービジネスユニット長

兼 IT Managementセクター長

兼 Technology Transformationセクター長

一岡 敦也

2000年に大学院を卒業後、大手SIerにて約2年半システムエンジニアとして勤務したのち、2003年アビームコンサルティングにキャリア入社。ITストラテジー・プランニング、テクノロジーマネジメント、DX推進、アーキテクチャ設計、人材育成等を専門とし、約1,000人が所属する大規模組織の執行役員を担う。

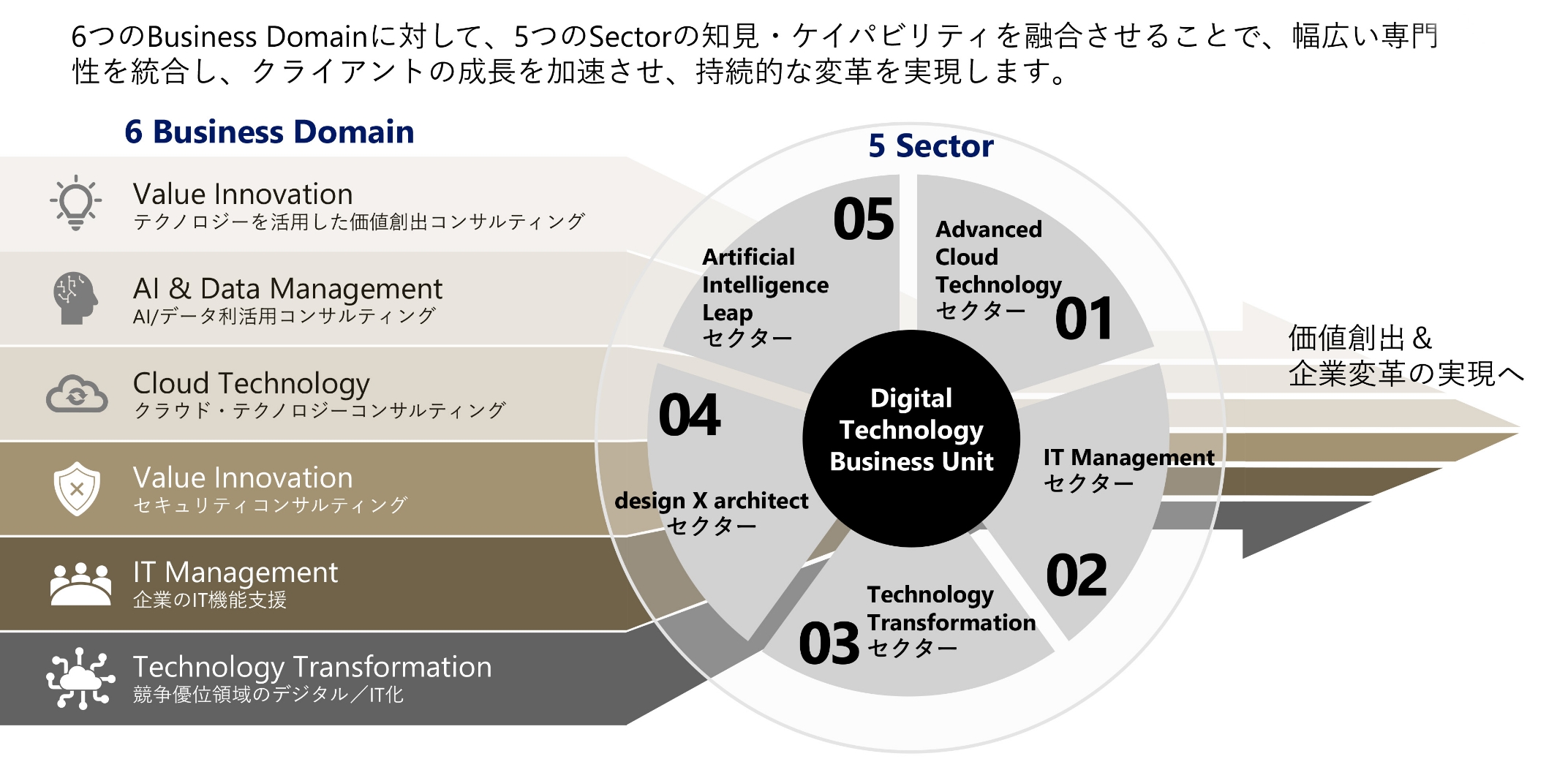

私たちデジタルテクノロジービジネスユニット(以下、デジタルテクノロジーBU)は、約1,000名のメンバーを擁する専門組織です。「テクノロジー・デザイン力 × ビジネスデザイン力で、社会や企業のイノベーションを実現する」というミッションのもと、クライアントの競争力強化をテクノロジーで支援しています。

私たちの強みは、テクノロジーに加え、ビジネスの理解、マネージメント力、コンサルティングの知見を組み合わせた総合力にあります。テクノロジー領域における対応力(ケイパビリティ)は、新興分野から成熟分野まで幅広くカバーしており、クライアントの要件に合わせて適切にデザイン・実装することが可能です。

また、デジタルテクノロジーBUは6つの事業ドメインに対して、5つのセクターに分かれていますが、基本的にすべてのドメインがクロスセクター対応のため、入社後は、多様なキャリアパスと幅広いプロジェクト経験を通じて、ご自身の強みを伸ばす機会が得られます。一人ひとりが専門領域を持ちながらも柔軟に連携できる体制を整えています。

最も人数が多いのは、クライアントの競争優位性をシステム化していく領域で、上流のアーキテクチャデザインから実装まで一貫して対応できる人材を配置しています。ここには、毎年新卒社員を配属し、しっかりと「実現化に向けた支援を行う」という経験を通じて、上流工程でも地に足の着いた提案ができるコンサルタントを育成しています。

私たちが組織運営で特に重視しているのは、「機動力」です。変化の激しい市場においては、何よりもスピード感が求められるからです。そのため、組織図もピラミッド構造ではなく、フラットな構造で、各領域のリーダーを置くことで迅速な意思決定と対応を可能にしています。

クライアントや他のビジネスユニットからプロジェクトの相談があった際には、デジタルテクノロジーBUのリーダーが即座に集まり、最適なチーム編成を迅速に検討・決定します。必要に応じて他部門からも人材を招集し、最適な体制でクライアントの期待に応えていきます。こうしたチーム型のアプローチによって、複雑な課題に対しても迅速かつ的確に価値を提供できると考えています。

このような取り組みを支えているのが、アビームコンサルティング(以下、アビーム)に根づく「チーム戦」の文化です。一つのプロジェクトに複数の専門性を持つメンバーがチームを組み、それぞれの強みを活かしながら連携して課題解決にあたります。一人では対応が難しい複雑な案件であっても、専門人材が協力し合うことで、高い付加価値を提供することが可能になります。

現在のマーケットを俯瞰すると、2020年前後から登場した「2025年の崖」や「DX」といったキーワードが世に広まってから、すでに5〜6年が経過しています。デジタル領域の課題に取り組まれている先進的な企業と、まだ対応に苦慮されている企業が明確に分かれてきています。

先進的なクライアントの特徴は、スピード感を保って自社の成長を支える組織、カルチャー改革、デジタル領域における内製力の強化を進めていることです。彼らがアビームへ期待することも、従来の「自社で対応しきれない領域を補完するためのリソース提供」から、「自社成長のための伴走パートナー」に変わってきています。昨今話題となっているAIの領域においても、トップランナーの企業の多くは自社内にAIの研究機能を備えており、我々にはさらに高い専門性と知識、実行力が求められます。

一方で、さまざまな事情により、デジタル対応が思うように進まなかった企業も少なくありません。そうした企業に対しては、従来型のコンサルティングサービスが依然として有効なケースも多くあります。ただし、私たちとしても、すべてのご要望に対して画一的にお応えするのではなく、個々の状況に応じた最適な支援のあり方を大切にしています。

そのようなビジネス環境において、私たちは、会社全体、組織・チーム、そして一人ひとりのメンバーが、変化の激しいマーケットにおいて本質的な価値を提供できるコンサルタントであり続けることを目指しています。そのため、多様化するクライアントのニーズに応えられるようにデジタル×ビジネス×コンサルティング力を掛け合わせて、一人ひとりのコンサルタントがマーケットで価値がある人材となれる環境創りを心がけています。

変化の激しいテクノロジー領域では、クライアントからの依頼を待っているだけでは、変化のスピードに追いつけません。そこで私たちは、先進技術を社内で先行的に試し、その成果を事例として提示するアプローチを重視し、積極的に実践しています。

現在、ビジネスユニット全体の活動は、柔軟にバランスを保ちながらR&Dなどの投資的活動とクライアントサービス活動を両立させ、クライアントサービスを軸に据えつつ、新たな技術や手法を継続的に試すことで、将来にわたってクライアントに常に価値ある提案ができるよう努めています。またクライアントとの共創ビジネス構築、共同研究という形で価値あるソリューションを創り上げる取り組みも進めています。

採用において重視しているのは、「やりたいことが明確で、それに向けて具体的なアクションを起こしているかどうか」という姿勢です。スキルセットや経験も重要ですが、それ以上に今後の伸び代があるかどうかを見極めることを大切にしています。数々の環境変化に対してどう考え、どう行動していくか。そういった視点を持っている方と一緒に働きたいと考えています。

メンバー育成において重視しているのは、一人ひとりがマーケットで価値を出せるコンサルタントになることです。マーケットのトレンドを常に把握し、自分たちの提案にも反映できる力を身につけることで、長期的にやりがいのある仕事を続けることができます。

デジタルテクノロジーBUの仕事は、早ければ3~4ヶ月というサイクルでリリースを繰り返すスタイルが多いことも特徴です。そのため、メンバーを流動化させやすく、多様な経験を積むことができます。同じプロジェクトにとどまることなく、常に新たなチャレンジに取り組める環境であることも、大きな特徴の一つです。

また、メンバーの成長を支援するため「Digital Tech University」という社内バーチャル大学も立ち上げています。様々な取り組みをしている人たちの知見を共有し、プロジェクトで見えない気づきを得る機会を提供します。外部の企業を招いた講演会等も行っており、幅広い視点を育てる機会も設けています。

また、若手メンバーには「自分が携わっているプロジェクトを魅力的に伝える」というプレゼンテーションの機会を定期的に設けています。プロジェクトの意義やインパクトを客観的に捉え、魅力的に伝える力を養うためのトレーニングを重ねる事で自分の仕事を一段上の視点から見つめ直すことで、さらなる成長につなげることができます。

定期的なカウンセリング制度に加えて、先輩コンサルタントによるメンタリング制度なども整備し、メンバーが孤立しないような仕組みも作っています。特にキャリア入社の方は新しい環境でもすぐになじめるよう、手厚いフォロー体制を整えています。

テクノロジー領域は今後も発展し続ける分野です。だからこそ、この領域でマーケットバリューを持ち続けることができれば、長期的にやりがいのある仕事を続けることができます。デジタルテクノロジーBUの組織は業務においても、投資とクライアントサービスのバランスが取れているため、安定した基盤の上でチャレンジができる環境です。

私たちが目指すのは「人馬一体」のアプローチ。コンサルタントがクライアントを支援する際も、人とテクノロジーがいかに一体化して走れるのかが重要です。テクノロジーに振り回されることなく、かといって従来の手法に固執するわけでもありません。テクノロジーという優秀な「馬」をしっかりと乗りこなして、クライアントと共に、新たな価値を創造していくことが、私たちの使命です。