今回のコラムは「大企業におけるオープンイノベーションを通じた多産多死を実現する仕組みとは」というテーマで、大学での産学連携や大学発のスタートアップ支援をしている矢野 勝治氏とアビームコンサルティングで新規事業開発支援に携わる菅原 裕亮が対談する全3回のシリーズです。

第3回は「多産を支えるための文化と暗黙知が共有される場づくり」をテーマに議論します。

第1回は

こちら

第2回は

こちら

属人的な取り組みを越えて、企業としての挑戦の文化を醸成するには

新しい挑戦を支える重要な資源は人材

(菅原)前回は、人材や投資といった事業開発を支えるリソースの観点で、人材をいかに育成・獲得するか、またその上で組織はどのような支援を行えば良いのかという点を伺いました。「エフェクチュエーション理論」を例にとりながら、日本と欧米との考え方の差について実感しました。

(矢野)そうですね。取り組みの起点となる人材をいかに輩出していけるかが非常に重要なテーマになっていると思います。

(菅原)今回は、属人的になりがちな知見やネットワークといったものを継続的に構築してくために企業がどんな文化やナレッジ蓄積の仕組みを用意したらよいかについて、触れていきたいと思います。よろしくお願いします。

(矢野)よろしくお願いします。

新しい挑戦を支える人材や投資資源を確保するためには、企業体や地域のエコシステムとして文化・環境が重要

(矢野)私が事業再生コンサルをしていた時代に、自社主催のセミナーで「企業文化」という枠を担当しました。様々なテーマのセッションが用意されていましたが、不人気なテーマで関心度が低く、評価は下から数えた方が早かったという苦い記憶があります。人気がない理由は、企業ごとの個別事情があり再現性が乏しく、短期的な成果につながり難いテーマだからだと思います。大企業の経営陣は取締役任期があるため、在任期間中に成果がでる短期的なアジェンダに意識が行きやすい背景があるのも事実です。

個人的には、今でも重要視しているアジェンダの一つでもあり、最近のメディアの話題を見ていると、「文化」という言葉の重要性について、注目が集まっている印象です。

(菅原)どうすれば経営としての短期的な視点から、中長期の視点で時代の変化の潮流への対応や将来の事業成長に対する危機感を持つことができるのでしょうか。特に、対談のアジェンダでもある新たな挑戦に目を向けていくには、どういった工夫ができるかなどを、企業文化という視点で話を伺いたいと思います。

文化の醸成とトップマネジメントの関係性

経営層が企業文化に与える影響

(矢野)早稲田大学のビジネススクールで教鞭をとっている入山章栄教授があるセミナーで「両利き経営」の探索活動における社外役員の存在の重要性を語っていました。大企業がこれまでの事業成長の過程で整備してきた組織の様々な仕組みは、現状への適応を強化する一方で、市場の変化に対するシグナルを拾いにくくさせている面があります。経営としての意思決定の場が同質性の高い参加者で構成されるため、確証バイアスが強く働き、変化に対する危機意識が醸成し難くなるからです。ボードメンバーが「井の中の蛙」の状態になってしまうことに対して、一石を投じることが出来る外部の社外役員の登用が重要とされる理由です。

(菅原)コーポレートガバナンスの一つのテーマにもなり、今では多くの企業が社外役員を登用している様になったと思います。ただ、外部の声を十分に生かし切れていない企業も多い印象です。そうした外部の声をうまく取り込んでいくにはどうしたら良いのでしょうか。

(矢野)大企業という組織の中で、大きな変化をボトムアップで起こしていくのは至難の業であり、トップダウンで進めることやスモールサクセスから始めることやミドルアップダウンで浸透を図ることは、企業変革のセオリーだと思います。特に、抵抗勢力を生み出しやすい新しい挑戦に対する支援には、トップダウンが非常に効果的だと考えます。

(菅原)以前、トップダウンの重要性を実感したプロジェクトがありました。社長の号令によって世界的な新しいビジネスオペレーション体制の構築を急務で推進することになりました。異なる国にまたがるプロジェクト推進を担う上で、社長の支援があったことが新しいオペレーションを実行する各国の現場の協力を得る上で非常に有効でした。正反対の事例ですが、とある企業の新規事業領域の検討について、社外役員からの一言が、大きな問題を生んだ例もありました。未経験の事業領域に出るための意思決定において、社外役員にアドバイスを求めたところ、その役員が当該領域に知見がなかったため、一般論としての見解を述べましたようでした。ところが顧客の組織内で未知の領域でのコメントだったため、その意見が対応すべき観点なのか否かを判断ができず、そのまま現場に指示として落ちてきたという状況に直面したことがありました。すぐに、外部の知見者やパートナーを巻き込んでいる現場の検討内容の詳細を説明することで、誤解を前提とした間違った方向への指示・命令が下ることを避けることが出来ました。

(矢野)確かに、社外役員の意見生かすための練度は一定程度必要になります。自社にはなかった視点を社内から拾い上げることは、社外役員を通じた形に限りません。例えば、株式会社サイバーエージェントの「青年会議」のように若い人材の意見や考え方を事業成長に取り込むといった方法や、株式会社リクルートの「RING」のような日常の中で感じる「課題感:不」を新しい事業機会として、その解決に強い想いがある人物とともに拾い上げる効果的な仕組みになっています。こうした取り組みの中から出た事業アイデアを進めるか、進めないかを決めるのは経営陣の重要な役割の一つだと思います。

(菅原)そうした変革を主導する尖がった人材を大胆に登用するのも経営陣の大きな仕事ですが、特定の人だけではなくその周辺にいる組織に対して変化のきっかけを与えるには何が必要でしょうか?

(矢野)新しい変化を起こし続ける流れを組織内で作るには、「企業の文化」というレベルまで浸透させることが必要です。これには、10年といった単位での取り組みが必要であり、経営層が数年の任期という現実を踏まえると、オーナー経営でない限り、平時のモードで企業変革をやり続けられる会社は多くないと思います。比較的小さい組織の例であれば、古くから続く老舗企業や地方で新しい成長を手にしている中堅企業が事業承継、世代交代を1つのイベントとして組織的な変化を実現している例を見ることもできます。2代目や新しい経営陣がこれまでの会社の方針とは異なるやり方で変革を推進した結果、新しい成長や市場から注目を集めるような取り組みの好例として取り上げられたりしていると思います。

(矢野)企業変革は慢性疾患の改善の取り組みに例えられることが多いですが、「がん宣告」のような自分自身への大きな影響を認識し、戦時のモードのスイッチが入らない限りは、慢生活習慣を変えるところまでなかなかやりきれません。この様に、経営層がどこまでコミットしてそうした長期的な文化や環境整備に投資をしていけるか、やり続けられるかが重要だと考えます。

CVCブームと投資ガバナンスという誤解

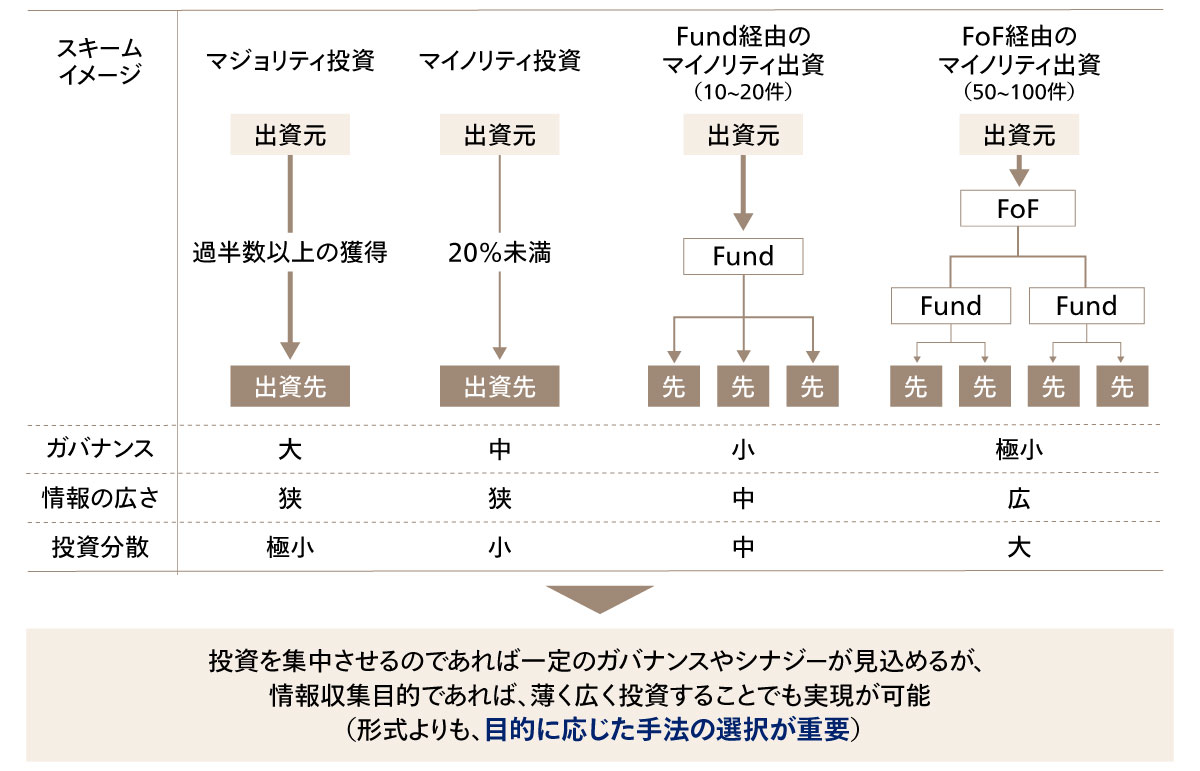

(菅原)事業会社において外部経営資源を活用するために、出資を伴うM&AやCVC (コーポレートベンチャーキャピタル)を活用することが一般化しています。オープンイノベーションの手法としてのCVCも出資を伴うという形態からガバナンスの重要性がテーマにあがることも多いです。特に、何度かのCVCブームを超えて、100社以上の企業がCVCを組成しています。そうしたスキームを活用してマイノリティ出資(少数持ち分を出資して緩やかな関係を構築する出資方法)をしているケースが多いかと思います。日本企業でも件数は増えてきたものの、海外企業ほどCVCの機能を活用して外部の企業と円滑に取り組みを進められていないと感じます。日本企業が上手くいかない理由はどういったところにあるでしょうか。

(矢野)個人の意見になりますが、多くの日本企業のCVCが課題を感じている背景には、日本は銀行調達のデットファイナンス(負債による資金調達)文化が強く、株主からのエクイティファイナンス(株式発行による資金調達)の文化が浅いという風土が起因していると思います。出資比率が20%未満のマイノリティ投資であるにも関わらず、投資先に対してガバナンスを掛けようとする姿勢には、無理があります。ステージが進んだスタートアップ側からみれば、マイノリティ出資の事業会社株主は戦略的に複数存在し、よほどの親和性や信頼関係がない限り、個別事業会社株主に過度に出資する理由がありません。一方で海外企業のCVCは財務リターンに重きを置いており、過度に経営に介入しない姿勢を維持している印象です。この違いはM&Aにおける買収先へのPMI (M&A後の統合プロセス)でも同様です。

CVCの投資戦略の概念的には、Strategic(戦略)とFinancial(財務)の2択がありますが、マイノリティ出資で拙速にStrategic(戦略)を取ろうとする日本と、ファンド投資としてのFinancial(財務)を主とする欧米との違いは大きいと感じます。

(菅原)確かに、海外CVCでもマイノリティ投資はあると思いますが、スタートアップに対してもM&Aを仕掛けに行くことも多い点は日本とは異なる環境です。マイノリティ投資によって投資先の情報だけが必要なのであれば、VCファンドやFoF(Fund of Funds:特定の投資を行うファンドを複数束ねてリスク分散を図るスキーム)に投資家としてLP出資(ファンドへの出資を通じたベンチャー投資活動)をするスキームでも十分に機能すると思います(図1参照)。

(菅原)逆に、経営の意思決定として一定の事業シナジーを想定するのであれば、ポートフォリオ分散を図ったマイノリティ投資ではなく、M&Aなどを視野に入れた投資と経営資源の取り込みや積極的な共創による投資先事業拡大のためのハンズオンなどを大胆に進めることも必要だと思います。

図1の通り、企業の投資予算をどういった目的でどのように配分していくかを各種スキームの特徴を捉えて、選択していくことが重要になります。CVCのファンドスキームを「打出の小槌」を作ればすべてがうまくいくという過度な期待をしているケースも多いですが、その他のオープンイノベーションの手法も含めて投資戦略に準じて、手法やスキームの選択をしていくことが王道です。

図1:戦略的な出資スキーム活用の考え方と投資先への影響力の比較

欧米と日本のエコシステム形成における進め方の違いと文化的な背景

リーダーシップの取り方によるアプローチと結果の違い

(菅原)先ほどの話からもガバナンスのあり方は、日本と欧米で随分と違いはあると感じました。先日のコンソーシアムやエコシステム組成に関する議論の際にも、関係者を巻き込むための世界観やビジョンなどの旗の掲げ方など、リーダーシップやイニシアチブの切り方に違いがあるようにも感じました。欧米と日本の大きな違いはどういったところでしょうか。

(矢野)日本では一見、大義やパーパスを掲げているように見えても、エコシステム形成の中心にいる人が「やり切る」というよりは、スタートアップが政治的に使われてしまうと感じることが多いです。欧米ではコンソーシアムのリードは中立性のある大学であることが多いです。中立性のある立場から行政・地域企業を巻き込みつつ、VCとしての役割を担い、地域の周辺ステークホルダーに対するメリットを還元するといった仕組みを用意しています。

(矢野)さらに、政策側の支援は大企業ではなく、中小企業やスタートアップに対して重点的に提供されており、また寄付型(グラント型)で提供されるため返済義務はなく、自由度の高い形で提供されています。利用者側に高い裁量を与えながら機動性を担保することで、社会として新しい挑戦が継続的に発生する仕組みとしてデザインされていると思います。

(菅原)日本でもビジョンや大義を掲げてコンソーシアムを推進するといったことがあるように見えますが、何が違うのでしょうか。

(矢野)日本の取り組みは、大義への共感で人材や組織が集めるまでは、欧米と変わらないと思いますが、それぞれの参加企業が自分の利権を主張したり、縄張り争いが発生したりして、出口が作れないことが多い印象です。このような取り組みに詳しい大学の教授から、日本の課題は出口作りまで配慮が行き届かないことと伺ったことがあります。それを担うべきは中立な行政や大学であり、出口の形も色々と工夫の余地があるはずです。個人的にはシンプルな出口はスタートアップを作る、もしくは既にあるスタートアップを応援する、だと思います。

かつて大企業がスタートアップと行うオープンイノベーションでは、大企業が強者の論理を持ち出し、経営レベルではパートナーと称していても、契約レベルや現場レベルではスタートアップを下請けのように扱ってしまうということが多々ありました。そのような状況が改善されつつあるのは、経産省による中立な情報開示、契約雛形やガイドラインの提供といった一連の動きが大きく寄与しています。

(菅原)コンソーシアムという現場では、同調圧力が起こりやすい印象があります。また、大企業とスタートアップの関係性は、発注者と受託者という構図になっているケースも散見されます。理想的な関係は、共通世界観の実現するパートナーでWin-Winの関係になっていて、相互に役割が明確になっていることです。

(矢野)行政が主導するコンソーシアムの取り組みは、先ほど紹介したグラント型で提供されるため、テーマへの参加者同士による相互協力関係の構築や、エコシステムとしての地域企業の巻き込みなどが意図されます。持続させるためには資金循環する構図は必要ですが、それありきでは動けません。先に立つのがパーパスであり、グラントは手段です。現状はそのような細部の経験知が蓄積し、次の企画に循環し、Win-Winな関係をデザインする途上なのではないでしょうか。

(菅原)アメリカのように、設計された地域の経済コミュニティ形成を日本で実現するには、どういった工夫が必要でしょうか。

(矢野)色々な考え方があると思いますが、一つできる工夫としては参加者を選び、スモールで始めることが良いと思います。テーマを明確化しコミュニティを形成していくことと、取り組みの事業化や企業の一事業としての推進などの出口を形成するといった2つのことを同時並行で推進します。コンソーシアムやエコシステムで成果の出にくい原因の一つとしては、活動の停滞や熱量の低下があります。そうした中、検討推進の梃子(てこ)としてステークホルダー、特に若者やスタートアップと取り組むことは合理的であり、かつ利害が一致します。いくつかの大学でこのようなアプローチの試行錯誤があることを認識しており、個人的に注目しています。

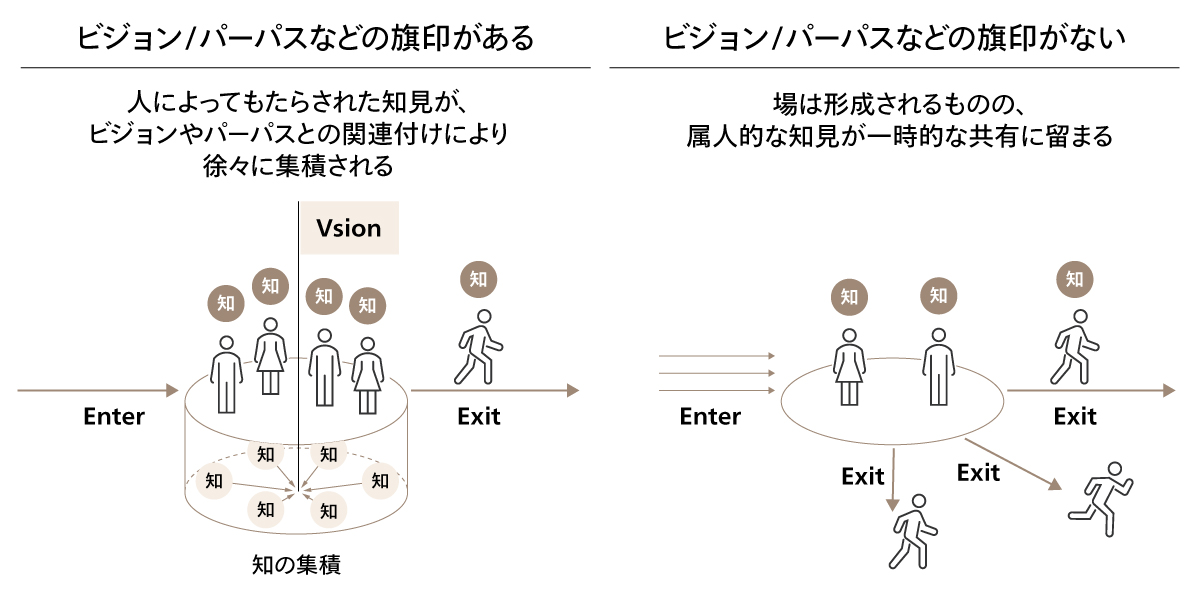

掲げる大義やパーパスは、共感の裾野は広げるために重要なストーリーの骨格になりますが、抽象的であるがゆえに、具体的な事案として推進から遠くなりがちです。その中でも、活動量が高い若者やスタートアップのような当事者意識を持って、最後までやり切る気概を持った人材の関与が少ない印象です。結果的にエコシステムを構成している企業や個人の活動が停滞することになります。図2のように属人的な知識のやり取りが一時的な検討で終わってしまうため、ビジョンやパーパスを軸に一定目的や想いを共有ができる場の形成を意識することが重要です。そうすれば、特定テーマに対して検討内容を紐づけたり、想いを共有できる人を巻き込んだりといった継続的な取り組みに変えていけるようになります。

図2:ビジョン、パーパスによる「場」の求心力効果

人材の層の厚さをどのように克服するのか

(菅原)若者をはじめとする挑戦する人材の量を組織内で多く確保するためどのような取り組みが有効でしょうか。

(矢野)私は大学発スタートアップの設立に関わっていますが、そのような人材は圧倒的に不足しています。そのため、政府も「越境人材/越境学習」を掲げて、多くの支援を提供しています。大企業を中心に優秀な人材は多くいると思いますが、企業側にとっては取り組む動機が持ちにくいのが現状ではないでしょうか。また、その目的として教育と実践は分けて考えた方が良いかもしれません。

個人レベルで見れば、起業に関する挑戦コストは圧倒的に下がっており、挑戦ための環境は整っています。企業側も、必ずしも内部調達にこだわる必要はなく、場合よっては、そうした挑戦を求める人材に対して、好ましい環境を提示することで人を集めることもできるようになりました。また、最近の学生や院生にとって起業も一つの選択肢になりつつあり、大企業への就職でも起業経験が有利に働くと認識している人も少なくありません。これまでの日本の就職活動の仕組みやキャリア形成の仕組みが成り立たなくなってきており、個人のマインドにも変化が生じてきています。日本においても、若い世代の起業やスタートアップへの参画が増えることで、活力のある企業として事業性やエコシステムの成長に寄与する仕組みが整っていくと思います。

ノウハウの属人化をどのように解決するのか

組織的な知見の蓄積には「場」の設定が必要

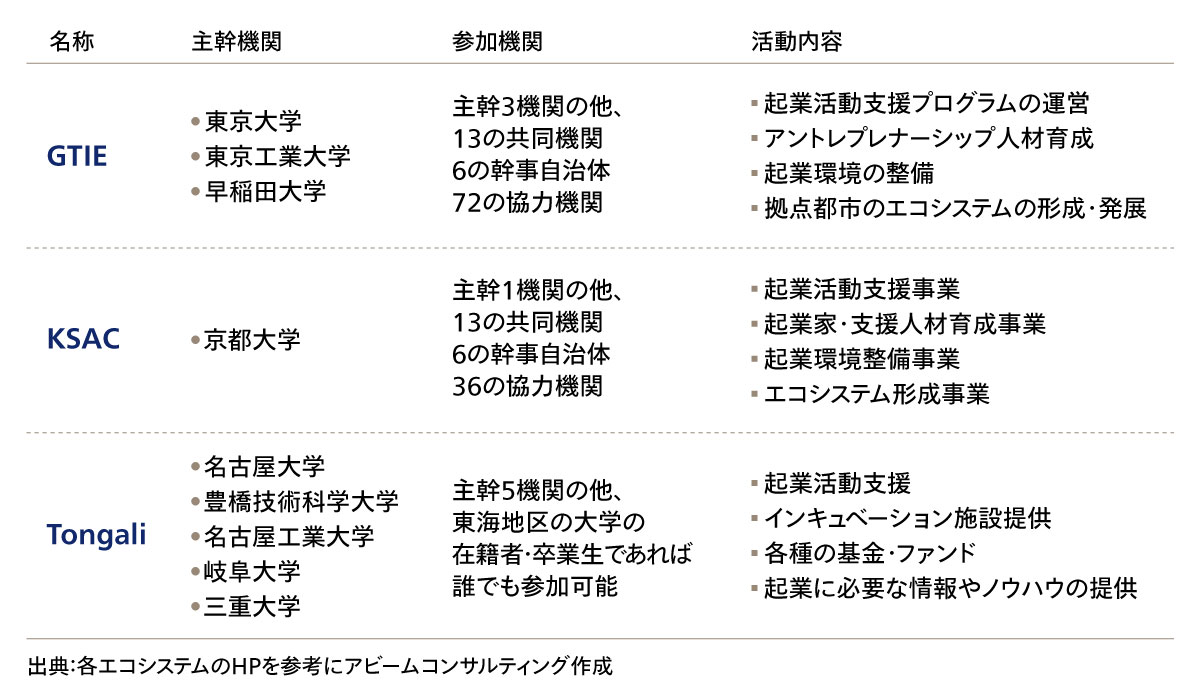

(矢野)教育の現場としても地方に分散した取り組みを束ねることで、不足するリソースを集中させて補う動きがあります。東京を含む関東エリアではGTIE、関西ではKSAC、中部地方ではTongaliという組織がそれにあたりますが、それぞれが地域内での大学の垣根を越えて、スタートアップ支援やエコシステム創生を推進しています(図3)。その動き自体は知見の蓄積という観点では有用ではありますが、その中心で回りを巻き込み、「場」を活性化させていくノウハウが属人的になってしまう点は課題となっています。「食材を生かす料理人」は、大学や企業に眠る技術を生かした提供価値の発揮と同じメカニズムだと認識しており、その仕組み化には創意工夫が必要になります。

(菅原)属人的なノウハウも一つのテーマやお題の下に集積して、応えていくことは属人の域を超えた場を使った創意工夫の一つだと思います。その他に有効な取り組みはどういったものがありますでしょうか。

(矢野)その観点では、コミュニティ事業者が、行政や大学が意図するイノベーション創出のプログラムを合わせて受託するケースが該当すると思います。従来コンサルファームが受託していた仕組みの運営だけでなく、自ら「場」に価値を持たせることでエコシステムを強化する発想です。ヘルスケア領域のコラボレーション促進で成功しているのが、アメリカのボストンのエコシステムであり、虎ノ門に入居しているCIC社は、日本も含めて様々な国にこの手法を持ち込んでいます。

(矢野)日本でもCIC社以外に多くのコミュニティ事業者が存在しましたが、多くはワーキングスペースの提供止まりになっている印象です。「場」を作る上で、大事なものは、多くのステークホルダーの共感を生み出すパーパスやビジョンです。日本とは違い、欧米ではそういったパーパスが機能していると思います。

(菅原)共感性と世界観を提示することで、場に価値やコンセプトを持たせて、継続的に人が集まる一つのブランドに変えていくということでしょうか。

(矢野)そうです。特定のテーマの取り組みが継続的に発生する「場」を作ることで、特定の企業が内部で取り組むという自社単独の取り組みよりも個別企業の枠を超えた大きさ(エコシステムの形成)によって、「場」に定着するような仕掛けを作っていくことが大事なのではないかと思います。

図3:大学を中心としたスタートアップ・エコシステム

おわりに

(菅原)これまで3回にわたって、仕組み、リソース、文化・ナレッジの観点でお話を伺ってきました。それぞれの観点において、組織内部だけで必要となるすべての要素(検討の仕組みや制度の整備、人的なリソースの調整や投下、その他ナレッジやノウハウの共有)を整備するのは難しいと思います。ただ、外部との連携には一定の工夫や設計が必要なのも事実です。我々のように外部で支援できる専門家も多いので、自社と外部の連携を自社内の推進力へ変換することで、新しい組織としてのケイパビリティを獲得するための取り組みの価値はあると改めて感じました。

戦略ビジネスユニット BizDev Mentor

菅原 裕亮

お問い合わせ